食品商社企業6社を紹介|売上・年収ランキングや選考対策を解説

2025/02/20

目次

1.

2.

3.

5.

8.

9.

10.

経営が安定し、ホワイトな印象が強い食品専門商社(以下食品商社)は就活生から人気を集めています。しかし食品商社がどのような事業を手掛けているのか、仕事内容などがイメージできない学生も多いのではないでしょうか。

本記事では、日本アクセス、三菱食品、国分グループ本社、加藤産業、伊藤忠食品、三井食品の6社の特徴や、売上・年収ランキングをご紹介します。食品商社が果たす役割や、企業ごとの違いを理解し、業界・企業研究に活かしましょう。食品商社を目指すべき学生がするべき選考対策についても紹介していますので、ぜひ参考にしてみてください。

商社の役割とは何か?

本記事では食品商社について解説していきますが、食品商社についての理解を深めるためには「商社」について理解する必要があります。まずは、「商社」が果たす役割、ビジネスモデルについてわかりやすく解説します。

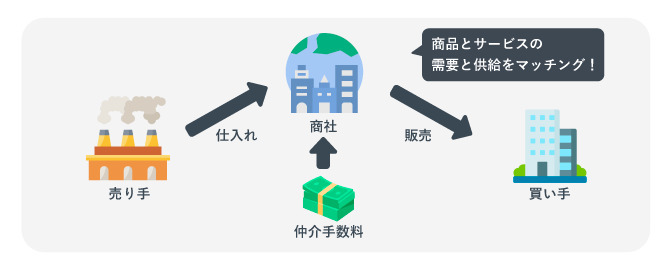

商社のビジネスモデル①|トレーディング

トレーディングとは、売り手と買い手の仲介を行うことを指します。商社は昔からこの仲介のプロとして事業を行ってきました。そのため、豊富な販売先や情報ネットワークを持っており、「売り手の販売機会の拡大」、「買い手のニーズを満たす調達」の双方を可能としているのです。

しかし、経済のグローバル化により、商社を介さずに直接取引をする企業が増加しています。その結果、ビジネスモデルの変革を求められ、単にモノを横流しするトレーディングビジネス自体の形態も変化してきています。

具体的には、バリューチェーンを構築することで、商社だからこそ出せる付加価値をモノにつけるようにしたのです。

バリューチェーンとは、モノやサービスの流通に加え、原料の調達や加工など、別の付加価値を連鎖させたものです。商社はこれらの価値を保有することで、利益を上げるようになったのです。

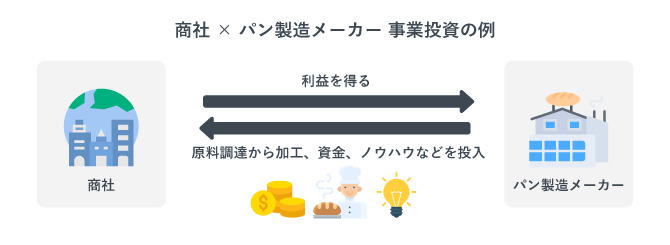

商社のビジネスモデル②|事業投資

事業投資は、先ほど説明したバリューチェーンに関連するビジネスです。商社は元来原料調達や原料加工の機能を保有しているわけではなく、原料調達や加工をする会社に出資し、経営権を持つことによってバリューチェーンを構築します。この出資こそが、事業投資のビジネスです。

将来有望で自社の事業と親和性の高い事業を手がける企業に投資をし、経営権を獲得します。自社のビジネスと相乗効果を働かせ、出資した企業の成長にも貢献しています。出資した企業が成長すれば、配当や持ち分利益で収益を上げることができます。

より詳しい商社のビジネスについては、以下の記事を参考にしてください。

食品商社が激務ってホント?

食品商社に限らず、「商社」というと激務のイメージを持つ方もいるのではないのでしょうか。

食品商社各社で働く社員の口コミを見てみると・・・

・トラブルがあれば休日でも電話がかかってきて、すぐに対応しなければならない。

・部署によっては、休日出勤がある。

・終業後や休日も社用携帯を持ち歩くことが推奨されている。

・長時間労働の禁止によって、家に持ち帰って資料作成をすることもある。

・在宅勤務やフレックスが導入されている

こういった意見が目立ちました。

近年では働き方改革によって、「激務」のイメージは少しずつ変わってきているようです。しかし、得意先との信頼関係のもとに成り立つ商社であるため、出勤時間でなくても電話対応やトラブル対応を求められるようです。

ただ、これらはあくまでも口コミの内容なので、あまり鵜呑みにせず、気になることは直接働いている社員の方に聞いてみましょう!そこでおすすめなのが、Matcherです。

Matcher(マッチャー)は、所属大学や住んでいる地域に関係なく、気になる業界・会社で働く社会人に、気軽にOB・OG訪問を依頼できるサービスです。OB・OG訪問を通して企業理解が深まるとともに、就活の悩みにも相談に乗ってくれるでしょう!

【利用学生の声(一部)】

・実際に働いている社員の方にリアルな話を聞くことができ、具体的に働くイメージを持つことができました!

・OB・OG訪問がキッカケでインターンとして参画することになりました!

・Matcherのおかげで第一志望企業の理解が深まり、内定を獲得することができました!

以下のボタンから登録して、食品業界で働く社会人に話を聞きに行ってみましょう!

ここまで商社の基本的な役割について紹介してきました。ここからが本題。食品業界で商社は実際にどのような役割を果たしているのか説明します。

商社の食料分野では元々、川上の取引(原料の仲介取引)が中心でしたが、現在は川中(原料加工)から川下(販売)まで幅広く扱っています。ここでは商社の役割を、3つの視点で分けて解説します。

川上(原料調達)

食品業界の川上で行われることは原料調達です。原料調達では、海外で穀物を買い付け、日本への輸入取引を行っています。

その際に重要となるのは購入先の多様性です。食料品は地域の気候条件などで供給量が大きく変化します。そのため、多くの調達ルートを構築することで安定した供給を実現することが重要です。

この幅広い調達網こそがメーカーには作り上げることができない、商社の強みだと言えます。また、原料を生産する先にも事業投資を行っており、経営の指導を行っていることも安定した原料調達の要因でしょう。

川中(原料加工)

食品業界の川中で行われることは原料の加工です。加工過程でも工場に事業投資を行い、経営指導を行うことで川下への安定した製品供給を実現しています。

川下(販売)

食品業界の川下で行われることは、小売店での販売等です。ここでも小売店先に事業投資を行い、経営を指導しています。

これにより小売店の業績が向上すれば、自社のバリューチェーンに組み込まれている川中の加工会社や、川下の原料調達先の収益を上げることができます。

例)

・住友商事のサミット事業

・三菱商事のローソン事業

・伊藤忠商事のファミリーマート事業

これらの商社事業については、以下の記事を参考にしてみてください。

食品を扱う商社の種類

ここまで、食品業界における商社の役割について解説をしてきました。川上から川下まで、幅広い役割を果たしていることを理解していただけたでしょうか?

ここからは食品を扱う商社の種類を3つお伝えします。

▼食品を扱う商社の種類

・総合商社

・総合商社系専門商社

・独立系専門商社

総合商社

総合商社では、食品に限らず様々な事業や製品を扱います。川上から川下までのバリューチェーンを構築させていることが特徴です。

食品関連の事業は、三菱商事では生活産業グループ、三井物産では食料本部が取扱を担当しています。非資源分野に強みを持つ伊藤忠商事は、Dole等のブランド等も取り扱っていることが特徴です。

代表的な総合商社

三菱商事、三井物産、伊藤忠商事、住友商事、丸紅、双日、豊田通商

総合商社系専門商社

総合商社系専門商社とは、総合商社の食料品部門を母体として設立された食品の専門商社です。

丸紅の食料部門専門商社である丸紅食料株式会社は、専門商社と言えども、川上から川中までを担当しています。具体的には、コーヒー生豆の生産、買い付け、輸入から焙煎、包装等の加工まで、あらゆる段階の業務を取り扱っていることが特徴です。

一方で三井物産の子会社である物産フードサービスは、食品メーカー各社の販売促進、卸・小売各社への商品・販売企画立案・提案等を実行しています。

このように、総合商社が構築したバリューチェーンの特定の過程を担当する商社が、総合商社系専門商社です。

代表的な総合商社系専門商社

丸紅食料、住商フーズ、物産フードサービス、三菱ケミカルフーズ、伊藤忠食品

独立系専門商社

独立系専門商社とは、総合商社を母体としない商社を指し、独自のネットワークと社風を持っています。親会社からの制約がないため、風通しの良い企業が多いと言えるかもしれません。

代表的な独立系専門商社

国分グループ、加藤産業

食品専門商社と総合商社の違い3選

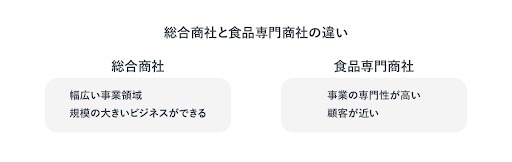

食品専門商社の選考を突破するには、総合商社との違いを理解しておく必要があります。

食品専門商社と総合商社の違いを3つに分けて解説しますので、エントリーシートや面接で、「志望動機を書く際」「他社との差別化を求められた際」に役立ててみてください。

①高い専門性

売り上げのうち特定分野が50%以上を占めている商社を専門商社といいます。すなわち、食品商社は総合商社と比べて、扱う分野の幅が狭いということです。その分専門商社は特定の分野の商品に特化しており、専門性が高いことが特徴です。

また、事業領域が「食」に絞られていることにより、食品商社業界の企業は社内の連携が取りやすいことも強みとなっています。

つまり、深い専門性を活かして取引先のビジネスのサポートを行えることが専門商社の特徴です。

②業界内の強固なネットワーク

先述の通り、専門性が高いため、業界内でのネットワークは強固なものとなります。円滑な取引のためにはメーカーと小売の両方で、長く、そして密な関係性を築く必要があるためです。

特に、独立系専門商社(加藤産業)はその特色が強く見られます。また、総合商社より市場が小さいため、縦のつながりだけでなく、競合とのつながりも比較的強いようです。

【参考】加賀産業株式会社

③国内売り上げが主軸である

食品商社の売上の主軸は国内です。少子高齢化に伴い、内需の縮小が進む日本において市場は年々縮小していくと考えられます。

そのため、他の総合商社や鉄鋼系の専門商社のように、海外進出を目指していくことが求められています。

食品商社の動向・将来性

ここでは、食品商社の動向について解説していきます。

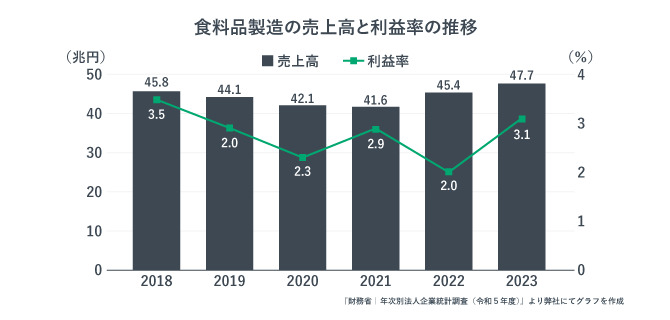

売上高と利益率の推移

以下は、食品製造業界の売上高と利益率の推移を表したグラフです。コロナの影響で2019年から2021年までは売上高は現象傾向が見られました。しかしコロナが落ち着いた2022年以降、売上高は回復傾向に転じ、2023年にはコロナ前の2018年時の売上高を上回りました。

しかし食料品の値上げが相次いでいることが起因して、利益率に関しては2〜3%を推移しています。

健康食品の需要拡大

コロナの感染拡大以後、消費者の健康意識が高まったことにより、健康食品の需要が拡大しています。特に、睡眠・免疫ケアが可能な機能性飲料や「BASE BREAD」等の完全栄養食への注目が高まっています。

2023年度の完全栄養食の市場は284億円となり、2020年度(17億円)と比較すると約16.7倍となっています。

【食品商社】大手企業6社の特徴と採用情報

ここからは、食品商社の企業の特徴や選考フロー、求める人物像の違いについて解説していきます。

▼紹介企業

・株式会社日本アクセス

・三菱食品株式会社

・国分グループ本社株式会社

・加藤産業株式会社

・伊藤忠食品株式会社

・三井食品株式会社

▼各社特徴の紹介形式

初任給 〇〇円(大卒)

平均年収 〇〇円

平均年齢 〇〇歳

若手から高年収がもらえる度(※1) ◯pt

※1

本記事では、政府の情報をもとに「若手から高年収がもらえる度」を独自にスコアリングしています。

このスコアが『1pt』よりも高ければ高いほど、若くして多くの年収を稼ぐことができると予想できますが、あくまで予測であるため、実際にOB・OG訪問を行いながら情報収集することをオススメします。

株式会社日本アクセス

親会社に伊藤忠商事を持っているため、そのグループネットワークが大きな強みとなっている会社です。得意先数は1700社、取引メーカー数は10,000社、取り扱い商品数は20万アイテムと、日本の食を支えています。

初任給 24万3,600円(大卒)

平均年収 データなし

平均年齢 データなし

若手から高年収がもらえる度 算出不可

【参考】『株式会社日本アクセス』

選考フロー

【STEP1】WEBセミナー(会社説明)

【STEP2】エントリーシート・PR動画

【STEP3】WEBテスト

【STEP4】面接

【STEP5】面接

【STEP6】最終面接

【内定】

求める人物像

(1)食への情熱と想像力をもって自分自身を高め成長できる人

(2)関わるすべての人に尊重と感謝の気持ちを持ち、責任ある行動ができる人

株式会社日本アクセスの選考を受ける際には、成長意欲をもって熱心に取り組んだ経験、責任感を持ち周りと協力して何かを成し遂げた経験等をアピールすると良いでしょう。

三菱食品株式会社

「食のビジネスを通じて持続可能な社会の実現に貢献する」ことを目指す三菱グループの食品商社です。6,500の仕入れ先、9,000社の販売先を持っており、幅広いカテゴリーの食品を扱っています。

初任給 25万円(大卒)

平均年収 約711円

平均年齢 44.8歳

若手から高年収がもらえる度 1.41pt(+0.41)

【参考】『三菱食品株式会社』

選考フロー

【STEP1】エントリーシート・適性検査・PR動画

【STEP2】面接(複数回)

【内定】

求める人物像

『その情熱が、食の未来を切り拓く。』という会社の想いに共感し、自らも食の未来を切り開く情熱を持って挑みたい方

三菱食品株式会社の選考を受ける際には、1つの事象に向けて情熱をもって取り組んだ経験、また、その情熱はどのような想いから生まれたのかをアピールすると良いでしょう。

国分グループ本社株式会社

300年続く、「食のマーケティングカンパニー」です。仕入れ先は10,000社、販売先は35,000社、取扱商品は60万アイテムにものぼります。

初任給 24万5,000円(大卒)

平均年収 データなし

平均年齢 データなし

若手から高年収がもらえる度 算出不可

【参考】『国分グループ本社株式会社』

選考フロー

【STEP1】会社説明会

【STEP2】エントリーシート提出

【STEP3】適性検査

【STEP4】個別面接(複数回)

【内定】

求める人物像

社是『信用』

企業理念『継続する心・革新する力』

300年紡いだ商いを、次世代に繋げていく。私たちは食を通じて世界の人々の幸せと笑顔を創造します。

という国分の想いに共感してくれる人

加藤産業株式会社

加藤産業株式会社は、加工食品を中心とした自社製品を取り扱い、約2千社の小売業店に卸売りをする「食品の総合卸売企業」です。

そのノウハウを生かした情報提供やコンサルティングなどを手がけていることも特徴の1つです。独立系専門商社であり、若手のうちから活躍したり、幅広い業務に携わりたい学生におすすめの企業です。

初任給 23万7,000円(大卒)

平均年収 約719万円

平均年齢 40.4歳

若手から高年収がもらえる度 1.59pt(+0.59)

【参考】『加藤産業株式会社』

選考フロー

【STEP1】会社説明会

【STEP2】エントリーシート提出

【STEP3】1次面接(集団)

【STEP4】グループディスカッション

【STEP5】2次面接(個別)

【STEP6】最終役員面接(個別)

【内定】

求める人物像

(1)食が好き

(2)負けず嫌い

(3)人と関わるのが好き

加藤産業株式会社の選考を受ける際には、何かを成し遂げるまで諦めずに行動した経験、勝ちにこだわって仲間と協力した経験をアピールすると良いでしょう。

伊藤忠食品株式会社

伊藤忠食品株式会社は、酒類や食品の卸売業を営み、全国のメーカーと小売業をつなぐ中間流通業として、全国約4,000社のメーカーと取引し、約50万アイテムを全国約1,000社の小売業に届けています。

初任給 24万円(大卒)

平均年収 約672万円

平均年齢 41.0歳

若手から高年収がもらえる度 1.46pt(+0.46)

【参考】『ISC 伊藤忠食品株式会社』

選考フロー

【STEP1】会社説明会

【STEP2】エントリーシート提出

【STEP3】適性検査

【STEP4】面接(グループ)複数回

【内定】

求める人物像

(1)相手の立場に立って、誠実なコミュニケーションができる人

(2)食への高い関心を持ち、常にアンテナを張って積極的な情報収集ができる人

(3)学ぶことを大切にし、自ら挑戦することを厭わない人

伊藤忠食品株式会社の選考を受ける際は、積極的に物事に取り組む行動力や、学びを活かして何かに挑戦した経験をアピールすると良いでしょう。

三井食品株式会社

仕入れ先は5,000社、販売先は2,500社で約35万商品を扱っています。また、自社オリジナル商品も多数持っており、新商品展開にも強みを持ちます。

初任給 21万円(大卒)

平均年収 データなし

平均年齢 データなし

若手から高年収がもらえる度 算出不可

【参考】『三井物産流通グループ』

選考フロー

【STEP1】エントリー

【STEP2】会社説明会

【STEP3】エントリーシート提出

【STEP4】テスト(言語・数理・論理のWEB受検)

【STEP5】面接(WEB/対面)

【内定】

求める人物像

(1)挑戦

・現状にとどまることなく、新しい価値をつくる(作る、創る、造る)意思を持つこと

・何事もポジティブに考え、勇気を持って、自ら積極的に挑戦し続ける行動をとること

・感度高く情報を収集し、リスクに向き合いながら一歩を踏み出し、失敗してもそこから学び再出発すること

(2)共創

・担当分野のプロフェッショナルとなるため自己研鑽に励むこと

・人の意見を良く聴き、自分の意見も確りと説明し、協調性を持った建設的なコミュニケーションを行うこと

・個性・意見を認め合い、社内外の枠を超えたネットワークを作り、価値創造を行うこと

(3)誠実

・法令遵守を徹底し、Integrityの精神に則り発言・行動すること

・敬意を持って人に接し、誠実に行動して良い信頼関係を築くこと

・自身の発言・行動に責任を持ち、常に謙虚で素直さを持つこと

(4)変化

・先を見据え、好奇心を持ち、日々のアップデートを欠かさず顧客や社会の変化を捉えること

・変革の意識を持ち、自ら変化を起こすこと

・変化に対し、主体性を持ってスピーディに行動し、最後まで粘り強くやり遂げること

食品商社ランキング《売上・年収》

ここからは、食品商社企業の売上、年収ランキングをご紹介していきます。

就活の教科書の「食品専門商社ランキング」を参考に、各企業のホームページや有価証券報告書をもとにランキングを作成しています。売り上げが安定しているか、年収が高いかといった点を企業選びの軸にしている方はぜひ参考にしてください!

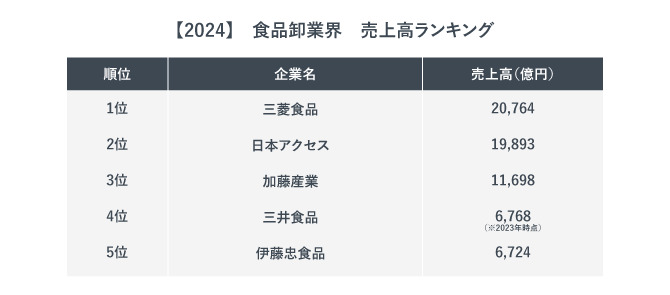

食品商社ランキング~売上編~

企業選びにその企業の売上を重視する方も多いでしょう。ここでは食品専門商社の売上TOP5をご紹介します。

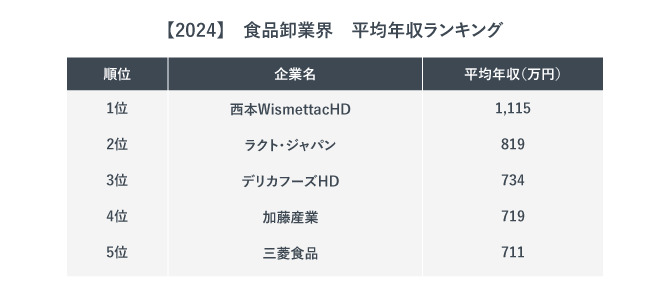

食品商社ランキング~年収編~

食品商社の中で特に年収の高い企業5社をピックアップしてみました。本選考を応募する際に参考にしてみてください。

食品商社の選考対策法2選

ここまで食品専門商社について解説してきました。では、実際に入社するためにはどのような準備が必要なのでしょうか?すぐに取り組める選考準備の方法を紹介します。

①食品業界の業界分析を徹底する

食品商社の面接では、ESや面接の際に「なぜメーカーでなく商社なのか」ということを問われる可能性が高いです。それに対応するために商社だけでなく、食品業界全般の企業理解が必要です。

理解を深めてから選考に臨めば、説得力のある動機を話せるため他の志望者に差をつけることができます。

②食品商社のインターンシップに参加する

調べてみても「食品商社の仕事内容がわからない!」「自分の働いている姿を想像できない」という壁にぶつかる就活生は少なくないでしょう。

そんな時には食品商社のインターンシップに参加するのがおすすめです。インターンシップ中のワークを通じて業務内容を肌で感じられます。

そのうえインターンには座談会などが企画されている場合が多く、社員の方のお話を聞くこともできます。もし食品商社に興味があれば、インターンに参加して、業界理解を深めてみるのもいいでしょう。

OB・OG訪問で選考のコツを聞こう!

人気の高い商社はインターンに参加するまでにも書類選考や面接が行われることが多いです。そんな倍率の高い選考を突破するためにどんな対策をしたら良いかわからないと困っている人はいませんか?そんな人にオススメしたいのが、就活対策が一から百までできる、OB・OG訪問サービスのMatcherです。

Matcherとは、所属大学に関係なくOB訪問をすることができるので、「志望企業にOB・OGがいない」「知り合いにも話を聞ける人がいない」という人でも使うことができます。中でも一番おすすめなMatcherの使い方が「内定者」を訪問することです。内定者はまだ皆さんと同じ学生なので、就活の悩みを相談するというスタンスでOB訪問することができますし、比較的アポイントメントが取りやすいです。

Matcherをおすすめする5つの理由

・大手企業からベンチャー企業の社会人3.5万人が登録している!

・出身大学関係なく、OB・OG訪問できる!

・住んでいる地域に関係なく、オンラインでOB・OG訪問できる!

・ワンクリックで簡単にOB・OG訪問依頼できる!

・あなたにマッチ度が高い企業のみから特別選考スカウトが届く!

【利用学生の声(一部)】

*とても話しやすい方で、人見知りの私でもしっかり話すことができました。ESを書く上でのポイントや、志望動機の意図など、これからの就活で意識して行く部分が見えてきました。

*ESの添削をお願いしました。自分でまとまっていると自信のあった志望動機も、〇〇さんからするとまだまだ甘いとのこと。数段深堀するための視点をいくつか頂くことができました。

以下のボタンから登録して、選考突破のコツをゲットしましょう!

選考突破のコツを聞きに行く(無料)

選考突破のコツを聞きに行く(無料)

食品商社の志望動機例

最後に、商社の志望動機の一例を紹介します。

【参考】食品商社の志望動機例

食に関する社会問題へビジネスを通して取り組み、持続可能な食文化を支えたいという想いで食品商社を志望します。

祖父が農業を営んでおり、幼い頃から、生産者の立場で食に触れる機会が多くありました。農家の高齢化や後継者不足などの問題を間近に感じ、生産者の想いを近くで見てきた経験から、日本の食の未来に貢献したいという想いがあります。食の社会問題を根本から解決するには、持続性のあるビジネスとして、新たな仕組みづくりが必要であると考えています。食品商社であれば、卸売り業として、メーカーと小売業者の双方と連携をとり、様々な視点から食に関わることで、フードロスや食に関する多くの問題に影響力をもって取り組むことができると考えています。中でも、ECやウェルネスなどの成長市場へ力を入れている貴社で、時代のニーズに応えながら、目の前の課題に対し、関わる人の想いに沿った提案をすることで、よりよい食文化を将来に繋ぐことに貢献していきたいです。

おわりに

食品商社の基本情報から企業紹介まで網羅的にまとめました。この記事を通じて食品商社の業界理解が深まっていれば幸いです。今回の記事を通して気になった企業について気になった方は、ぜひ深く調べてみてください。