【新卒】書類選考に落ちる確率は?通らない理由8選と対策解説

2025/08/08

目次

2.

「書類選考で落ちるか不安…」「書類選考が通らない…」といった就活生に向けて、書類選考で落ちてしまう理由と対策をご紹介します。

せっかく時間をかけて書いたのに落ちてしまう、という状況を回避するためにも、ぜひ参考にしてみてください。

新卒の書類選考で落ちる確率

書類選考で落ちる確率は10%〜60%などで幅が広く、その年・企業ごとの選考倍率によって書類選考で落ちる確率は常に変動しています。

例えば人気企業のA社では、毎年応募の数が多いため書類選考で人数をある程度絞る必要があります。その場合、書類選考で落ちる確率は60%ほどです。一方で、できるだけ面接を通して応募者と会いたいと思うB社では、落ちる確率が低くなり、10%になることがあります。

これらのように企業の採用方針や応募状況によって異なるため、落ちる確率が幅広くなっています。

企業は何のために書類選考をしているのか?

そもそも書類選考はどれくらい重要視されているのか、どのようなことを見極めるために書類選考が設けられているのか、気になるところですよね。

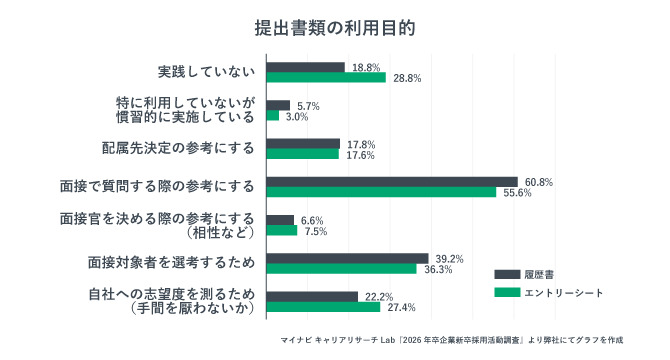

以下のグラフは、約2000人の採用担当者に「エントリーシートを何のために利用しているのか」を聞いたアンケート調査の回答結果です。

最も多かった回答結果は「面接で質問する際に参考にする」で、55.6%でした。次いで「面接対象者を選考するため」で、36.3%という結果になりました。

つまり、書類選考は「応募者を絞り込み、面接の質問材料とする」ことが主な目的であると言えます。

書類選考に受かるには、

・自分のことを採用担当者によく理解してもらえる内容を書く

・志望度の高さを説得できるように内容を充実させる

・面接で深掘りして聞いてほしい内容を書く

というポイントを意識するのが重要そうだと、このアンケートから読み取れますね。

書類選考で学歴フィルターは存在するのか?

残念なことですが、書類選考における学歴フィルターを設ける企業は存在します。

企業が書類選考で学歴フィルターを用いる理由は主に以下の理由が挙げられます。

企業が書類選考で学歴フィルターを用いる理由は主に以下の理由が挙げられます。

▼学歴フィルターが存在する主な理由

・少ない採用予定人数に対し応募数が多い企業は、書類選考にかかる膨大なコストや時間を削減したい

・特定の専門知識が必要で、その分野において学術的な実績のある大学を優先したい

などがあります。

しかし、売り手市場の現在、「書類選考だけでは判断しない」といった企業も多いです。実際に、株式会社リクルートが行った調査によると、「大学・大学院名を重視する」と回答した企業は全体の2割未満にとどまっています。

そのため「企業に自分の大学の出身者がいないから応募は諦める」ことは、非常に勿体ないため避けましょう。

書類選考に落ちる理由8選

早速、書類選考に「落ちる」理由を8つご紹介します。

自分に当てはまるものがないか確かめながら読み進めてみてください。

▼書類選考に落ちる理由

①書類に不備がある

②書類が読みにくい・マナーが守れていない

③自身の「人となり」と企業の求める人物像がマッチしていない

④志望動機・自己PRなどに具体的な経験が明記されていない

⑤受ける企業の条件に達していない

⑥自分のビジョンと企業の将来性が一致していない

⑦入社に対する熱意が伝わっていない

⑧「落ちる」原因を分析し、改善できていない

以下で、詳しく解説していきます。

①書類に不備がある

企業から求められる提出書類やエントリーシートには形式が定められている場合が多くあります。この形式を守れていないと、企業側に悪い印象を与えてしまう可能性があります。

事前に企業側が指定している形式を確認し、それに合ったものを提出するようにしましょう。

②書類が読みにくい・マナーが守れていない

書類の文章がわかりづらく読みにくい、提出マナーが守れていない書類は落とされます。基本的なことですが、ギリギリに出してしまったり第三者への確認を怠ったりすると起こりがちです。

実際のルールが守れていなかったり、提出書類が読みにくいとされる項目についてまとめました。確認しておきましょう!

▼提出書類が読みにくいとされる項目

・誤字脱字がある

・文字が汚い

・不適切な筆記用具(修正液・摩擦で消えるペン等)を使用している

略語に気をつけよう

無意識に間違ってしまっている可能性があるのが「略語」です。日常的に使っている言葉が略語に該当することもあります。

選考資料という公式的な場であるのにも関わらず、略語を使うことで人事に「この子は、TPOを理解できない学生」と悪印象を与えてしまう可能性があります。

選考資料という公式的な場であるのにも関わらず、略語を使うことで人事に「この子は、TPOを理解できない学生」と悪印象を与えてしまう可能性があります。

間違えやすい略語の例です。間違って使っていないか、確認してみましょう!

▼間違えやすい略語の例

×:合説 → ◎:合同説明会

×:インターン → ◎:インターンシップ

×:バイト → ◎:アルバイト

×:(株)→ ◎:株式会社

③自身の「人となり」と企業の求める人物像がマッチしていない

人事が書類を通すか否かの意志決定のうち、重視する要素の1つとして、「適性」へのマッチがあります。

例えば、「数値データを用いた分析のできるマーケティング志向の学生」を求めているのに対し、単に「プレゼン、コミュニケーション能力」をアピールしても、求める人物像に当てはまっているとは判断してもらえません。

「適性」のある仕事や企業を選ぶために、まずやるべきことは自己分析です。自分の性質や能力を洗い出し、どんな点が他人と比較して強いのか、弱いのかを認識することが大切です。

自分の特性を理解した上で、企業の求める人物像と擦り合わせていきます。正しく自己を認知し、「適性」に沿った企業選択を行えば、書類選考に落ちる確率を減らすことができるでしょう。

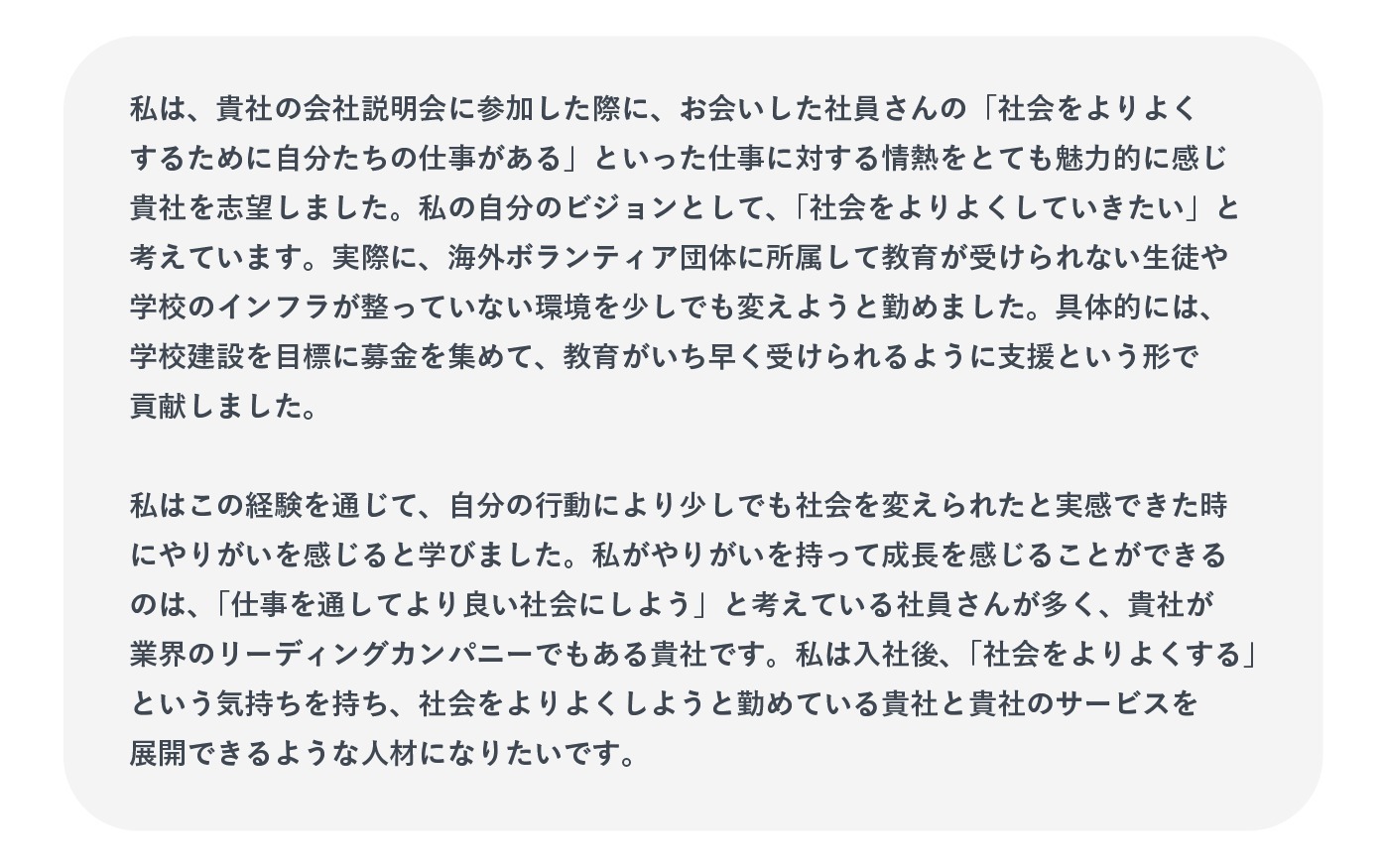

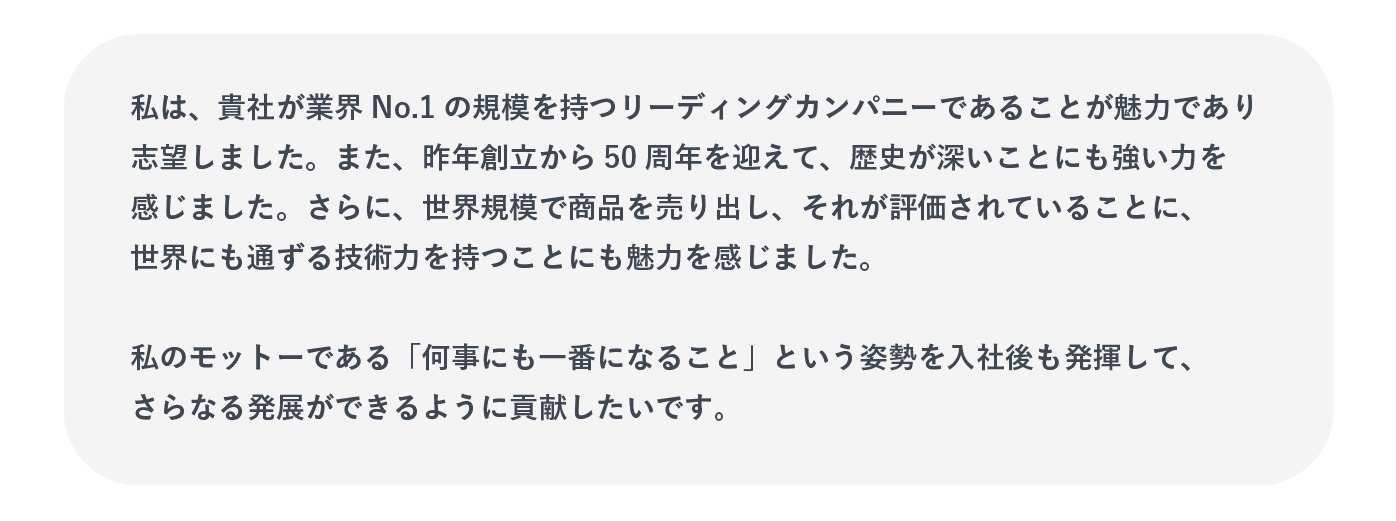

企業の求める人物像とマッチしている志望動機

企業の求める人物像とマッチしている志望動機とNGな志望動機について紹介します!

▼好ましい志望動機

▼NGな志望動機

④志望動機・自己PRなどに具体的な経験が明記されていない

志望動機、自己PR、短所や長所を書く際に、一貫性が無く、根拠となる経験が明記されていない書類は、高い評価は得られません。

書類選考に説得力をもたらすのは「自己理解力」があるかどうか。自分の特性が過去のどんな経験から形成されたのか、言語化する必要があります。

また、書類提出時の、「自己分析の深さ」は1つの評価基準となるのです。志望動機や自己PRだけではなく、長所と短所は表裏一体の関係。普段の長所が短所として露呈してしまう可能性もあります。

長所と短所の一貫性を踏まえた説明と、それを「自身の体験と紐づけて、自分の言葉で表現できるか」が、書類全体の印象に影響するでしょう。

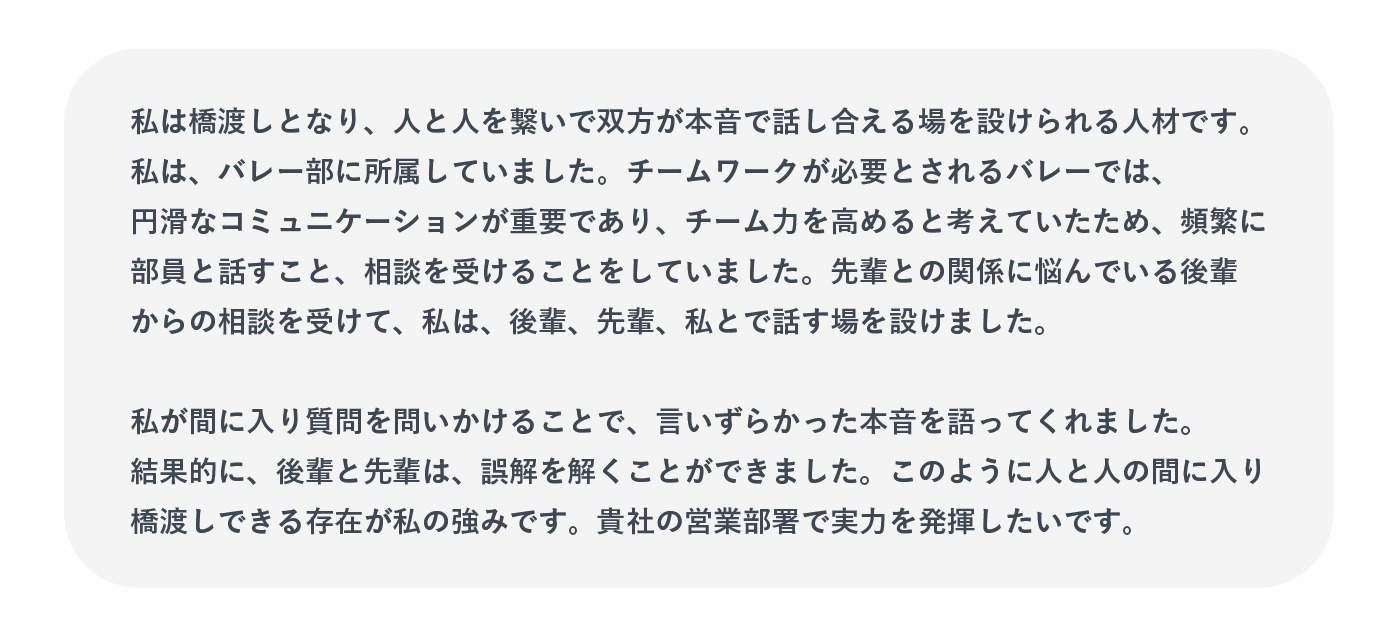

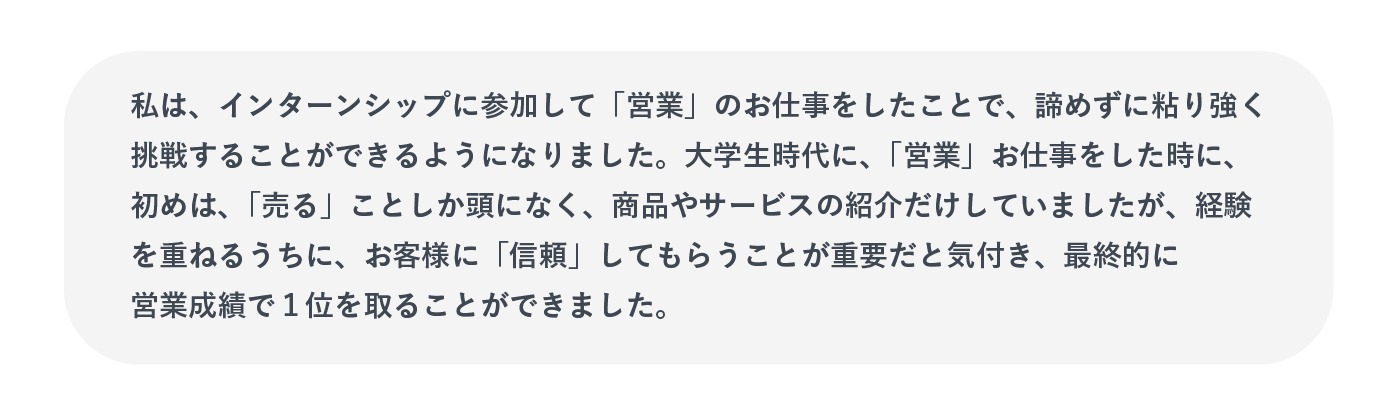

具体的なエピソードがある自己PR例

▼好ましい自己PR

▼NGな自己PR

NGな自己PRエピソードが具体的ではないため人事は、この人は「何ができるのか」がわかりません。

また、このような抽象的な言い方だと、人事が「本当にこの子はコミュニケーション能力が高いのか」と疑ってしまうきっかけになります。具体的なエピソードをきちんと踏まえて自己PRをしましょう。

⑤受ける企業の条件に達していない

まず、大前提として、企業が提示する資格やテストなどの合格基準を満たしていないと、そもそも選考対象者にならないため書類選考に落ちてしまいます。

前もって、どのような資格やテストなどの合格基準であるのか確認しておきましょう。

先ほどお伝えした通り、正直にお伝えすると、「学歴」や「能力」によるフィルターは存在します。

厳しい受験戦争を勝ち抜いてきたという実績や海外留学に行き、満点に近いTOEICのスコアを叩き出したという成果は、企業にとって分かりやすい判断材料となるからです。

志望する企業の求める人物像や、選考のフローを徹底的に調べ、書類選考で足切りにかからないか調べるのも1つの手です。フィルター要素を考慮しつつも、自分の「軸」と「武器」を持ってチャレンジしていきましょう。

⑥自分のビジョンと企業の将来性が一致していない

「将来やりたいこと、なりたい自分に近づける環境が志望企業に用意されているか」という観点は常に持っておくべきです。

人事視点から捉えると、新卒採用は応募者の未来の期待値への投資です。採用した学生に将来企業の経営を担う戦力になってほしいとの願いが込められています。

だからこそ、応募者1人1人のビジョンと企業の将来性が一致しているかは、採用の可否に大きく影響するのです。

自分のビジョンと企業の将来性が一致していないと人事が感じる要素として3つ例が挙げられます。自分も該当していないか確認してみましょう!

▼学生のやりたいことが企業とマッチしていない例

・学生が事業内容や企業について知らない

・消極的で熱意を感じられない

・企業が手を引こうとしている事業に学生が関心を持っている

事業内容や企業について知らない

事業内容や企業のことを知らないと、どのように企業に貢献できるのか、人事には全く伝わりません。

そのため、まずは、企業、事業内容をしっかりと研究して自分がどのような形で企業とマッチできるのか考えましょう。

消極的で熱意を感じられない

いくら自身の考えが企業のビジョンと合致していても、熱意を感じられなければ面接で低い評価をされる場合があります。人事が「この学生のビジョンは嘘なのではないか?」といった疑いを持つ可能性があるためです。

消極的な姿勢は避け、自身のビジョンに対する熱意を積極的にアピールしましょう。

企業が手を引こうとしている事業に学生が関心を持っている

撤退する事業に関心を持っていると伝えると、人事は「この人が求めることはうちの会社ではできない」と考え、ミスマッチと判断してしまいます。また、「企業の方針」を理解していないことは企業研究不足ともとられてしまい、非常に危険です。

このような状況を避けるためには、会社が発表している情報を読みこむといった対策がおすすめです。例えば、「中期経営計画」では、今後3~5年で企業が何の分野に注力していくかなどの「企業の未来の方針」に関する情報が書いてあります。

これらの資料も用いることで、効果的な企業研究をすることができます。

⑦入社に対する熱意が伝わっていない

どんなに素晴らしいスキルや経験をもっていても、入社に対する熱意が伝わらなければ選考で評価されないことがあります。

企業側が、「内定を出しても辞退をされてしまうのではないか」と懸念するためです。

そのため、熱意が低いと誤解されかねない行動は避けましょう。例えば、エントリーシートで指定されている文字数に足りていないまま提出すると、それだけで熱意を疑われてしまう可能性があります。

⑧「落ちる」原因を分析し、改善できていない

就活で結果が出ない人に共通して垣間見える特徴として「振り返らない」があります。

なぜ、「書類選考が通らなかったのか」、「どこが伝わりにくかったのか」、というように「落ちる」原因を分析しない限り、同じ失敗を繰り返してしまいます。

落ちてしまった書類をそのままにしたり、「相性」や「運」といった外部のせいにしたりするのではなく、自分に改善できるところはないのか向き合うところから始めましょう。

自分だけで難しいと判断した場合は、他人に頼んでも問題ありません。他人に頼む場合は、就活をしている同級生や社会人にしてもらうと効果的な分析になります。

その際におすすめなのがMatcher(マッチャー)です。

Matcherを使って書類添削をしてもらおう

書類選考で落ちてしまった人の多くは

「書類の確認は自分で行ったのみで人には見せていない」

「提出期限ぎりぎりに出したため、そもそも確認をしていない」

というように書類添削や人に書類の確認をしてもらっていません。

書類選考では採用担当者の反応やフィードバックをもらうことができないため、より良い書類を完成させるためには提出前に、人に書類添削してもらう必要があります。

Matcherは、自分の志望する企業や業界で働く社会人に書類・ES添削をしてもらうことが可能です。

申請後は社会人と直接やり取りができるため、時間をかけずに効率的に書類添削の依頼ができます。

是非Matcherを使って、社会人に書類/ES添削をしてもらいましょう。社会人にESを添削してもらう(無料)

書類選考で企業が評価している項目

書類選考を突破するためにまずは、企業がどこを評価しているのか理解することが大切です。

企業側がどんなポイントを見ているのか理解すると、どんな対策が必要で何を意識すれば良いか見えてきます。

①基本情報

基本情報とは、学生の氏名や大学名、学部、経歴、資格などです。書類選考では面接に呼ぶための学生を選ぶため、求める条件を最低限満たしているか、基本情報で確認することもあります。

例えばTOEICスコアが700以上という条件を設けている企業であれば、まず資格欄を見て判断するでしょう。

②最低限のマナーや文章力あるか

企業側は学生が最低限のマナーやルールが備わっていることを前提として見ているため、それが身についていない学生には懸念を抱いてしまうでしょう。

また読みづらい文章だと、採用担当者の読む気も失せてしまい最後まで読むことなく落とします。

③アピール内容が自社にマッチしているか

入社後のミスマッチや早期離脱を避けるために、どの選考過程においても自社に合った学生かをよく見ています。書類選考では、アピール内容が自社にマッチしているかが見られています。

例えば企業が求める人物像として「縁の下の力持ち」を重要視していた場合、それに対する学生のアピールが「リーダーシップ」だった場合マッチしていないです。

つまり、求める人材の方向性に合っているかを確認したいと採用担当者は考えています。

書類選考の通過率を上げる対策7選

書類選考の通過率をあげる7つのポイントについて紹介します!

どのように書類選考を書くべきかもまとめているのでぜひ参考にしてください。

▼書類選考の通過率を上げる対策

①最低限なルールや郵送について知ること

②文章構成ではPREP方法を意識して書くこと

③「書き出し」「締め」を工夫すること

④複数の応募締め切りの場合、一次締め切りで提出すること

⑤郵送の時には挨拶状をつけること

⑥自分の価値観や自分を知ってもらえるような内容にすること

⑦第三者に添削してもらうこと

以下で、詳しく解説していきます。

①最低限なルールや郵送について知ること

最低限のルールやマナーを必ず守りましょう!

提出ルール(文字数など)・期限やマナーが守れていないと、そもそも書類を読まれない可能性が出てきます。

提出ルール(文字数など)・期限やマナーが守れていないと、そもそも書類を読まれない可能性が出てきます。

また、「必着」と「当日消印有効」の違いを理解しましょう。

▼「必着」と「当日消印有効」の違い

必着:応募締め切りまでに<企業に届いていないといけない>

当日消印有効:応募締め切りまでに<郵便局で「消印」が押されていないといけない>

「必着」は、必ず応募締め切りまでに企業に届けていないといけません。そのため、郵送にかかる日にちを踏まえて書類提出しましょう。また、土日や祝日で郵便局がやっていないなどトラブルにならないように書類を完成させたらできるだけ早く提出をしておきましょう。

「当日消印」は、応募締め切りまでに配達の受付を済ますことです。その際に、必ず「消印」を押してもらいましょう。例えば、4月1日が応募締め切りだとすると4月1日までの「消印」があれば、応募締め切りまでに企業に届けなくても大丈夫です。

最近はインターネットのマイページを通じて提出するケースが多いです。アクセスが集中したりネット環境が悪かったりで提出ができなかったということにならないように早めに提出してください。

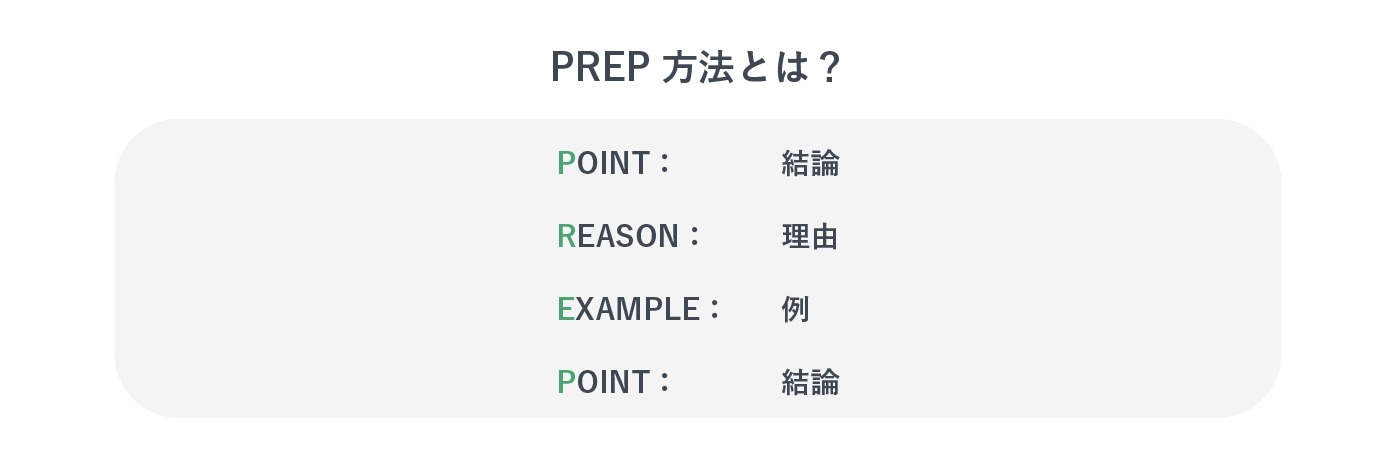

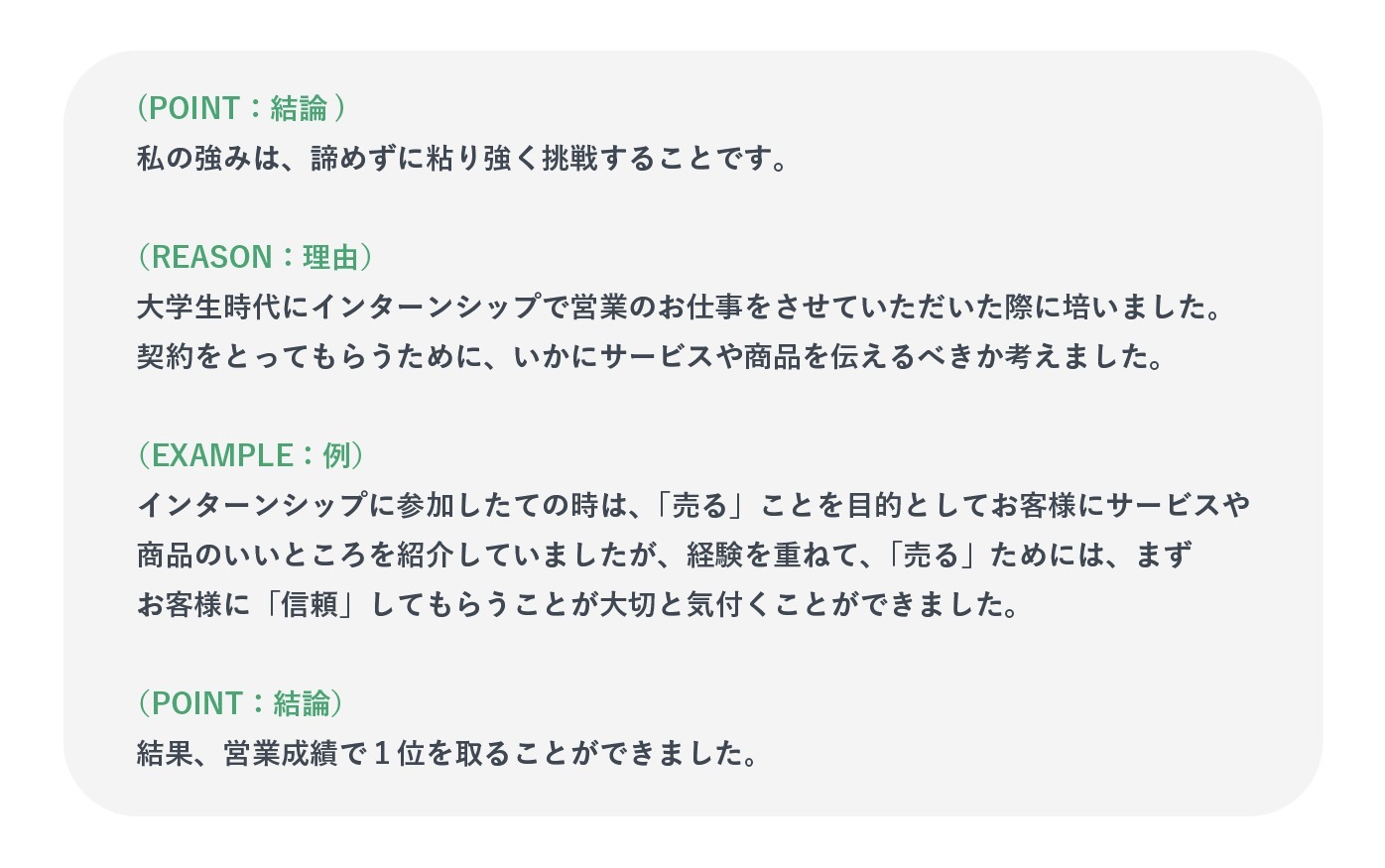

②文章構成ではPREP方法を意識して書くこと

PREP方法を意識して文章を作ることで、人事に伝わりやすく、書いている内容の理解をより深めることができます。

まず、PREP方法についてご紹介します。

結論から話して、そのあとに理由やきっかけなどを書いたのちに、実際の例や経験を結びつけ、最後に再度結論で締めるという流れです。

また、文章構成に合わせて一文ずつ区切ることで読みやすくなります。例を参考にして、ぜひ実践してみてください。

PREP方法が活用できてない「自己PR」文例

PREP方法がうまく活用できている「自己PR」文例

このように、文章構成ごとで改行などすることでわかりやすく説明できます。

PREP方法を意識して書類を書き上げてみましょう!

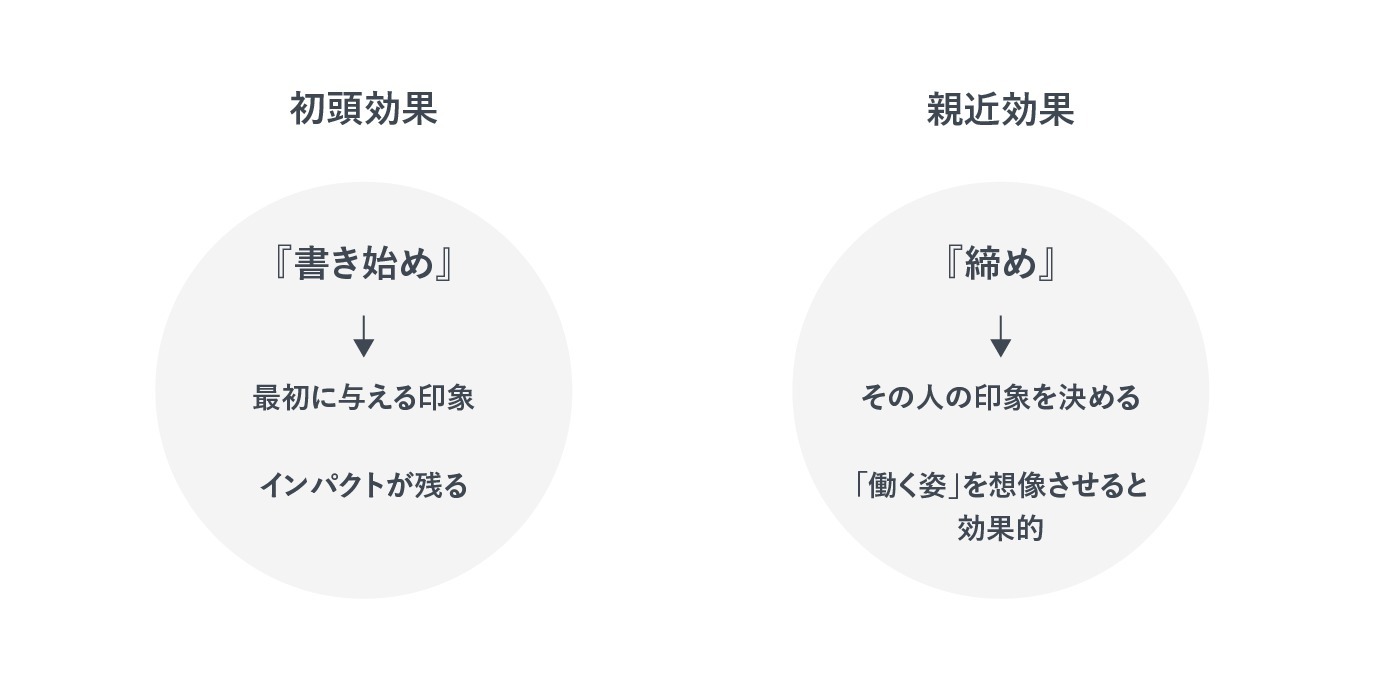

③「書き出し」「締め」を工夫すること

「書き始め」すなわち「初頭効果」と「締め」に該当する「親近効果」について紹介していきます!

「書き始め」は、一番最初に与える情報であるため相手に印象付けたり、記憶に残りやすいです。このような効果を「初頭効果」と言います。

「締め」の部分では、「親近効果」が発揮できます。「親近効果」とは、最後に与えられる情報によってその人の印象が決定しやすいということです。

自己PRをするならば「私は、円滑にコミュニケーションが取ることができます」だと、うまく初頭効果を活用できていません。

より印象を残すためにも「私は、利害関係に当たる人とも相手の考えている意図を読み取ってコミュニケーションを図ることができます。」などと具体的にどのような自分の強みを持っているのか説明しましょう!

親近効果を発揮するために、自己PRの最後の文には、採用人事に「この人はこのように活躍しそう」「自社で働いているイメージが湧く」などと印象が与えられる内容を書くと良いです。

例えば、「私は、利害関係に当たる人とコミュニケーションをうまく取ることができます。そのため、顧客と継続的に協働できるような関係の構築をすることで貴社の利益に貢献したいです。」などと最後の一押しとして親近効果を活用しましょう!

例えば、「私は、利害関係に当たる人とコミュニケーションをうまく取ることができます。そのため、顧客と継続的に協働できるような関係の構築をすることで貴社の利益に貢献したいです。」などと最後の一押しとして親近効果を活用しましょう!

④複数の応募締め切りの場合、一次締め切りで提出すること

複数の応募締め切りがあることで、主に2つのリスクを負う可能性があります

1つ目は、「熱意を感じられない」と人事に印象を与えてしまう可能性があります。

例えば、選考の第1タームより前にエントリーしたのに参加した選考は第3タームだった場合、第3タームで志望した人に対して、「他の企業が不合格だったから自社の選考に参加したのでは?」と思われてしまう可能性を秘めています。

2つ目のリスクとして考えられるのは、採用人数には限りがあることです。

そのため、枠が選考参加に遅れることでどんどん埋まってしまいます。必然的に競争率が高くなってしまうかもしれません。早めに出しておくことが重要です。

⑤郵送の時には挨拶状をつけること

忘れがちな学生が多いですが、郵送で書類を提出する際は「挨拶状」または「送付状」と呼ばれるものを一緒に提出しましょう!

「挨拶状」「送付状」とは、封筒の中身に何があるのかを示す書類です。一目で、この書類は、何のために、自社のどこに渡すべきかわかるように入れます。

「挨拶状」「送付状」を送ったから合格できるわけではありません。しかし、人事に「この子は、礼儀が正しい」と好印象を与えられるかもしれません。

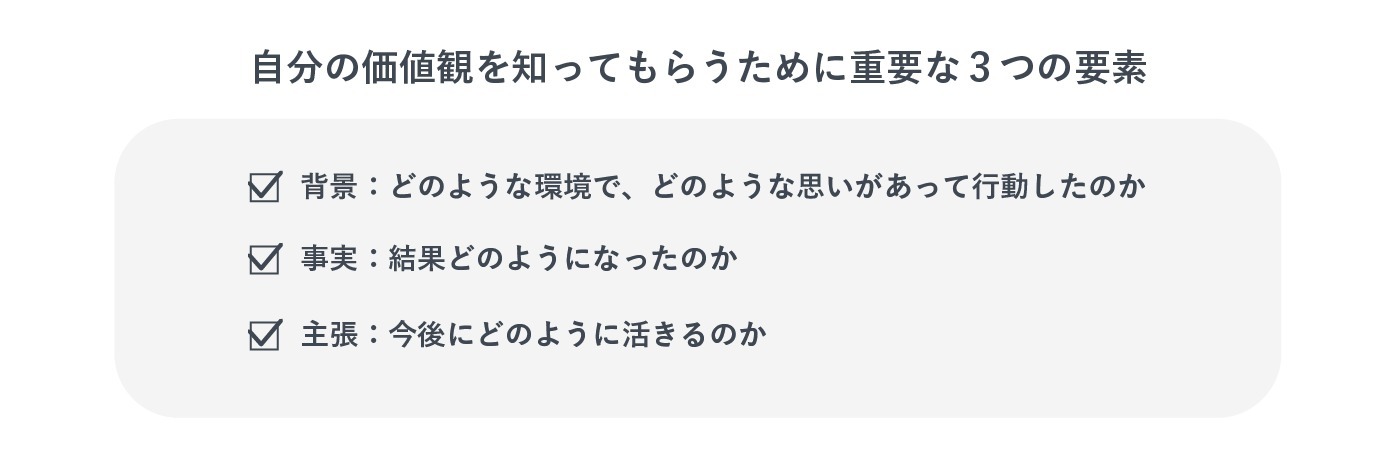

⑥自分の価値観や自分を知ってもらえるような内容にすること

自分の価値観をより伝えられるように、3つの要素を取り入れるように心がけましょう。

この3つの要素があることで、全くあなたを知らない人が見てもイメージしやすく直接会ってみたいと感じさせることができます。

自分の価値を知ってもらうためのポイントである「背景」を意識することで、ただ単に、「この活動に取り組んだ」と伝えるのではなく、「どのような思いで、どのように取り組んだ」のかを表すことで、イメージが湧きやすくなります。

「事実」として、「頑張りました」ではなく「営業成績で1位を取ることができた」などと具体的な数字や結果があることでどれくらい頑張ったのか示すことができます。

最後に「主張」として、行ってきたことがどのように活かせるのかを具体的に志望企業と絡ませて書くことで人事に「会ってみたいな」と感じさせることができるでしょう。

⑦第三者に添削してもらうこと

提出前に、自分で確認するだけではなく第三者に添削してもらうことで、自分では気づかなかったミスや読みやすいかなどと確認してもらえます。

OB・OG訪問では、志望企業で働いている社員に添削してもらえることで、人事に近い視点でアドバイスをもらえるでしょう。どのような人に添削してもらうべきかまとめているので、ぜひいろんな人に頼んでみてくださいね!

AIを利用する

「わざわざ、誰かにお願いするのは大変」と感じる人もいるでしょう。その場合は、ChatGPTやGoogle Geminiといった生成AIを用いるのがおすすめです。

しかし、AIの使いすぎは逆効果になってしまいます。自分の言葉でないものを就活で使ってしまうと、人事の人にギャップを感じさせる原因となります。また、AIが全て正しいとは限りません。誤字・脱字のチェックや文章の構成がおかしくないかを確認する程度にとどめておきましょう。

以下で、AIで選考書類を添削する時に使うことのできるプロンプト(AIへの指示文)をご紹介します。ぜひ、コピペして使ってみてください!

▼AIで選考書類を添削する際のプロンプト例

指示:

あなたは、経験豊富な新卒採用担当者です。

以下の背景情報と文章に基づき、採用担当者の視点でエントリーシートの添削を行ってください。

受ける企業:(各自記入|例:Matcher株式会社)

エントリーシートの設問: (各自記入|例:あなたの強みは何ですか?)

企業が求める人物像:(各自記入|例:リーダーシップのある人物)

添削対象の文章:(各自記入|例:私の強みは〇〇です。〜)

添削のルールと出力形式:

以下のルールに従って、添削結果を分かりやすくまとめてください。

・PREP構成の確認

この文章がPREP法(Point:結論、Reason:理由、Example:具体例、Point:結論の再提示)の構成になっているかを確認してください。

構成が崩れている、または分かりにくい場合は、PREP法に沿ってどのように文章を再構成すれば良いか、その構造を具体的に提案してください。

内容の評価:

・採用担当者として、この文章からあなたの人柄や能力が伝わるか。

・エピソードは具体的で、人事が状況を想像しやすいものになってるか。

・背景情報として記載した「企業が求める人物像」とマッチしているか。

・入社に対する熱意が伝わるか。

表現の評価:

・誤字脱字や、不自然な日本語がないか。

出力形式:

以下の形式で、分析と改善案を提示してください。

・総評

(全体的な印象と、評価のポイントを簡潔に記述)

・PREP構成の分析

(指示ルール1に対応した内容を記述)

・評価できる点

(内容や表現で優れているポイントを具体的に記述)

・改善点と具体的な提案

(内容や表現について、改善すべき点とその理由、そして「どのように修正すれば良くなるか」という具体的な修正案を箇条書きで記述)

・修正案

(上記すべてを踏まえ、文章全体をより魅力的にした修正案を提示)

Matcherに登録して社会人に添削してもらおう!

「AIだけでの添削では不安が残る」・「誰かに相談したいけど、相手が見つからない、、」そのような人におすすめなのがOB・OG訪問サービスMatcher(マッチャー)です。

Matcherとは、国内最大級のOB・OG訪問アプリ・サービスです。

OB・OG訪問を通して、気軽に書類添削をしてもらうことができます。

また、書類添削だけでなく

・企業/業界研究

・面接練習

・就活相談

といった就活全般の対策でご利用いただけます。

Matcherをおすすめする5つの理由

・大手企業からベンチャー企業の社会人3.5万人が登録している!

・出身大学関係なく、OB・OG訪問できる!

・住んでいる地域に関係なく、オンラインでOB・OG訪問できる!

・ワンクリックで簡単にOB・OG訪問依頼できる!!

・あなたにマッチ度が高い企業のみから特別選考スカウトが届く!!

是非、Matcherを使って就活をすすめてみてください!Matcherに登録する(無料)

書類選考に落ち続けてしまう人がすべきこと

書類選考に落ち続けてしまう人がするべきことについてまとめました。ぜひ参考にしてみてみてください!

自己分析・業界分析のやり直してみよう

書類選考に何度も落ちてしまう場合は、改めて自己分析・業界分析を行いましょう!

自己分析や業界分析をしっかりしている人としていない人とでは書類選考での評価が大きく違います。これらを徹底することで、志望理由等に納得感を持たせることができます。

以下の記事で、自己分析について詳しく解説しています。

以下の記事で、自己分析について詳しく解説しています。

書類提出前にチェックリストで最終確認しよう!

何度も書類選考に提出することで慣れてきたり、流れ作業のようになってしまうことがあります。自分で確認すべきポイントをまとめて、チェックリストを作成してみましょう。

以下に、この記事で紹介してきた押さえておくべきポイントをまとめました。ぜひ、参考にしてみてください!

▼書類選考で押さえておくべきポイント

・企業の指定する形式を守れているか

・読みにくい文章になっていないか

・マナーは守れているか

・提出期限は守れているか

・企業の求める要件は満たしているか

・文章の構成は適切か

・内容は企業にマッチしているものか

この他にも、人によって確認するべき点は様々あります。自分が受けている企業の情報などを踏まえてチェックするようにしましょう。