【テーマ別】ガクチカの書き方を紹介!例文や自己PRとの違いも解説

2025/11/19

目次

1.

11.

「ガクチカをESで求められたけど、書き方がわからない…」

「自分のエピソードをガクチカに仕上げたい」

「ガクチカと自己PRの違いは何?」

とお悩みの就活生も多いのではないでしょうか?

本記事では、ガクチカの書き方やポイントをテーマ別に紹介しています。また、ガクチカと自己PRの違いや、企業が評価するガクチカの要素なども説明しています。

ぜひこの記事を参考に、自分のエピソードをガクチカとして仕上げていきましょう!

ガクチカとは?

ガクチカとは、「学生時代力を入れたこと」の略です。

ガクチカはその意味のとおり学生時代に力を入れたこと・頑張ったことをアピールする項目です。授業やゼミ・サークルを含めた大学生活、アルバイトやインターンなどの就業経験、ボランティアなどの社会貢献活動など、大学時代の経験や困難を乗り越えたエピソードがガクチカの回答になります。

リクルート就職みらい研究所の就職白書2023によると、84.2%の企業が採用活動中にガクチカの聞き取りを行ったと解答しており、就職活動で定着している質問の一つであることが分かります。

ガクチカを社会人に添削してもらおう

ガクチカがすでに完成しているという人は社会人に企業目線で客観的に見てもらうことで、さらに高い評価を得ることのできるガクチカを作成することができます。そこでおすすめしたいのがOB・OG訪問サービスのMatcherです!

Matcher(マッチャー)とは

就職活動において、「近くに頼れる先輩がいない」「OB・OGの人にメールや電話をする勇気がない」「キャリアセンターに行くのが面倒だ」などの悩みはありませんか?

そういった人は、ぜひMatcherを活用してみてください。

Matcherをおすすめする5つの理由

・大手企業からベンチャー企業の社会人3.5万人が登録している!

・出身大学関係なく、OB・OG訪問できる!

・住んでいる地域に関係なく、オンラインでOB・OG訪問できる!

・ワンクリックで簡単にOB・OG訪問依頼できる!

・あなたにマッチ度が高い企業のみから特別選考スカウトが届く!

以下のボタンから登録して、内定獲得への一歩を踏み出しましょう!MatcherでOB訪問できる相手を探してみる(無料)

就活でガクチカが聞かれる理由

では、なぜ企業はガクチカを聞くのでしょうか?ここからは、企業がガクチカを聞く理由について解説します。

▼企業がガクチカを聞く理由

・求める人物像にマッチするか確認するため

・人間性や価値観を知るため

・何に挑戦し、どのように努力してきたか知るため

以下で詳しく解説していきます。

求める人物像とマッチするか確認するため

企業は、エピソードから自社が求める人物像とマッチしているかを判断しようとしています。

例えば、ミスなく完璧な仕事をすることを目標としている企業があるとします。そんな中で、失敗を恐れずにチャレンジ精神をもって物事に取り組む行動特性を持っている学生が応募してきたとしましょう。この場合、求める人物像とはマッチしないと判断され、不合格となることがあります。

求める人物像や企業文化と一致しない人材の採用は、企業と学生の双方にとって良くない結果を生んでしまいます。そのためガクチカを聞いて学生の物事への取り組み方を知ることで、企業と学生のミスマッチを防いでいるのです。

人間性や価値観を知るため

企業はガクチカを通し、就活生の人間性や価値観を知ろうとしています。

企業側は人間性が低い人や価値観が自社の社風と合っていない人を採用したくはありません。就活生の過去のエピソードを聞き、それを深掘りしていくことで、その人の個性・物事に対する考え方・大切にしていることなどを探っています。

何に挑戦し、どのように努力してきたかを知るため

企業はガクチカを知ることで、学生がどのように努力してきたかを知ろうとしています。

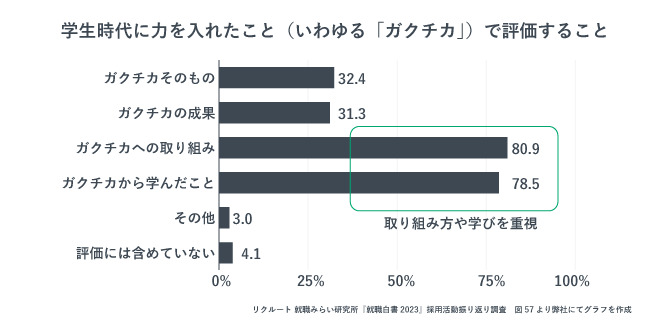

リクルート就職みらい研究所の就職白書2023によると、『学生時代に力を入れたこと(いわゆる「ガクチカ」)で評価すること』として、80.9%の企業が『力を入れたことへの取り組み方』を、78.5%の企業が『力を入れたことから学んだこと』と回答しています。

企業は力を入れたことそのものやそれによる成果ではなく、どのように取り組み、努力してきたかを重視しているのです。ガクチカでは自分がどのように努力したかが伝わるようにアピールしましょう。

ガクチカで高評価を得るポイント5選

ここでは、高評価が得られるガクチカを書くポイントを5つご紹介します。さらに、企業がガクチカを見る際に評価している要素も説明しています。

▼ガクチカで高評価を得るポイント5選

①数字・固有名詞を用いて具体的に書く

②取り組んだプロセスを軸に伝える

③企業が求める人物像に合わせる

④論理的な文章を意識する

⑤語尾をととのえる

以下で詳しく解説していきます。

①数字・固有名詞を用いて具体的に書く

ガクチカから得た学びはほかの学生と内容が被ることがあります。そこで大切になってくるのが、エピソードの具体性です。最終的に同じような学びがあったとしても、その内容にオリジナリティや具体性があれば、採用担当者の印象に残りやすくなります。

例えば、下記のような具体性のないガクチカではどう力を入れたのか想像しにくく、魅力的なガクチカとは言えないでしょう。

【具体性のないガクチカの例】

私が学生時代に力を入れたことは、アーチェリー部の活動だ。試合で勝つために必死で練習を行った。その結果、大会で優秀な成績を残すことができた。

上記の例では、アーチェリー部の活動を頑張っていたことは分かりますが、どれくらい頑張ったのか、どれくらい凄い賞をとったのかイメージがつきにくいですよね。

ここに具体的な数字や行動、成績を入れた例が下記です。

【具体性のあるガクチカの例】

私が学生時代に力を入れたことは、アーチェリー部の活動だ。関東1位を目指すため、週5の部活動の練習に加え、毎日1時間の自主練習を3年間毎日続けた。その結果、練習の成果が実を結び、大学3年の大会では関東1位を達成することができた。

2つを比べてみて、いかがでしょうか。

【具体性のあるガクチカの例】では、「必死で」「優秀な成績」などのあいまいな表現を減らし、具体的な数値や実績を用いています。誰でも分かる数値や実績を用いることで、より場面がイメージしやすく、魅力が伝わりやすくなりますよね。

エピソードに具体性を持たせることが説得力のあるガクチカを作成するコツです。

②取り組んだプロセスを軸に伝える

企業担当者は、ガクチカを通じて就活生の人柄や価値観を測ります。そのため、出した成果と同じくらい、プロセスも重要です。

ガクチカを書く際は、結果だけでなく「どのようなことを考え」「どのように行動し」「どのように改善したのか」と、過程をしっかりを伝えるようにしましょう。

③企業が求める人物像に合わせる

3つ目のコツは、企業が求める人物像に合わせてアピールすることです。

採用担当者に魅力的に感じるガクチカを作成するためには、企業の求める人物像を理解する必要があります。採用担当者に「この学生は自社で活躍してくれそう」と思ってもらえるよう、なぜそのような人物像を設定しているのかという、背景まで考えてみると良いでしょう。

自分の長所や強みが企業が求める人物像と合致しているかを見極め、適切にアピールしましょう。

④論理的な文章を意識する

ESを書く際は、ガクチカや自己PRの内容がどれほど優れていても、論理的に整理されていなければ採用担当者には伝わりません。読み手がスムーズに理解できる構成を心がけましょう。

以下は、一般的に言われる論理的な文章の特徴です。ぜひこれらを意識して、ガクチカや自己PRを書いてみましょう

▼「論理的」な文章の特徴

・結論が先に書かれている(結論ファースト)

・主張・理由・根拠・結果が整っている

・抽象→具体の流れが明確である

・一文が長すぎない

・前提が整っている

ガクチカの具体的な構成は「【テンプレ】ガクチカの書き方・構成を7STEPで紹介」でご説明していますので、ぜひご覧ください。

⑤語尾をととのえる

ガクチカを書き終わったら、語尾が整っているか確認しましょう。

ガクチカを書く際は「です・ます調」と「である調」のどちらを使って書いても問題ありません。しかし、同一エントリーシート上では、「です・ます調」もしくは「である調」のどちらかに統一しましょう。統一されていない場合、文章が読みにくく、稚拙に感じられてしまいます。

どちらの文体で書くかを事前に決め、しっかりと伝わりやすい文章に仕上げるようにしましょう。

【テンプレ】ガクチカの書き方・構成を7STEPで紹介

ガクチカが見つかったら、実際にガクチカを書いていきましょう。ガクチカを書く時には、以下の7つのSTEPで書き進めていきます。

ぜひ基本構成やガクチカの例をそのまま用いて、自分のエピソードでガクチカを書いてみましょう!

ぜひ基本構成やガクチカの例をそのまま用いて、自分のエピソードでガクチカを書いてみましょう!

▼ガクチカの基本構成

STEP1:結論

STEP2:挑戦したきっかけ

STEP3:目標や問題

STEP4:解決に向けた具体的な行動

STEP5:行動により得た結果・成果

STEP6:経験から学んだこと

STEP7:入社後どのように活かすか

▼7STEPに沿って書いたガクチカの例

STEP1:結論

私は居酒屋のアルバイトで主体的な行動力を身に付けました。

STEP2:挑戦したきっかけ

アルバイトを始めたきっかけは、人と話をすることが好きで、お客様との会話を楽しみながら接客のスキルを身に付けたいと考えたためです。

STEP3:目標や問題

店舗としては、常連のお客様が80%以上であり、売上がなかなか伸びないことが課題となっていました。

STEP4:解決に向けた具体的な行動

そこで、アルバイトのメンバーで協力しながら、料理や店内の雰囲気、接客の様子をInstagramで発信し、新規のお客様の獲得を目指しました。

STEP5:行動により得た結果・成果

その結果、新規のお客様が40%となり、売上も3割伸ばすことができました。

STEP6:経験から学んだこと

この経験から、自ら提案し、実行に移す姿勢が重要であることを学びました。

STEP7:入社後どのように活かすか

貴社でも、積極的に新しいアイデアを試行して現状を打破し、新しい結果を得るために行動します。

以下で詳しく解説していきます。

STEP1:結論

まずは、自分が何を頑張ってきたのか、何を得たのか結論を伝えましょう。

最初に結論を述べることによって採用担当者はその後の話の流れを掴みやすくなります。エピソードの背景から話し始めてしまうと、結論までの時間が長くなり、結局学生時代に何を頑張ったのかが伝わりづらくなってしまいます。

これはガクチカだけに限らず、自己PRや長所でも同様です。就活では結論ファーストを意識しましょう。

STEP2:挑戦したきっかけ

次に、なぜそれを頑張ろうと思ったのか、挑戦したきっかけを伝えます。

きっかけはできるだけ完結にまとめ、この後の「課題」や「解決に向けた行動」をメインに伝えるように意識しましょう。

STEP3:目標や問題

続いて、どのような目標を掲げたのか、どんな問題があったのかを伝えます。目標や問題を伝える際には、その時の状況をわかりやすく書くようにしましょう

具体的には、「日商簿記準1級の合格」や「サッカー部員のモチベーションの差から練習がスムーズに進まなかった」等です。

STEP4:解決に向けた具体的な行動

次に、ガクチカで最も大切な要素である、解決に向けてどのように行動したのかを書きましょう。

目標を達成するため、問題を解決するために具体的に「どのような行動を起こしたのか」「なぜその行動を起こしたのか」は、採用担当者が一番気になるポイントです。

「努力した」「頑張った」といった抽象的な表現ではなく、具体的にどのような工夫を凝らしたかを伝えるように意識しましょう。

STEP5:行動により得た結果・成果

次に、その行動によって、どのような結果・成果が出たのかを伝えましょう。

この時、必ずしも大きな結果である必要はありません。思った結果が出なかったとしても、努力や工夫の過程を伝えることによって、内容に厚みを持たせることができます。

STEP6:経験から学んだこと

次に、この経験から得た学びを伝えましょう。

「主体的に行動することの重要性を理解した」「リーダーシップを培うことができた」など、端的にわかりやすくまとめましょう。この時、企業の求める人物像と関連させて、強みを伝えられると、企業とのマッチ度の高さをアピールすることができるでしょう。

STEP7:入社後どのように活かすか

最後に、この経験を入社後にどのように活かしていくかを伝えましょう。

ガクチカでは「経験から得た学びが企業の仕事に活かせるものである」ということをアピールする必要があります。具体的にどのような業務に活かすことができるのかを伝えることで、企業で活躍する姿をイメージしやすくなるでしょう。

文章構成を決めずに書き始めてしまうと、最終的に何を伝えたいのかわからない冗長な文章になってしまいます。ガクチカを書く時には、この7STEPに当てはめて考え、エピソードを整理して伝えましょう!

【テーマ別9選】ガクチカの例文・書き方のコツを紹介

ここからは、ガクチカの例文を頑張った内容別にご紹介します。ここで紹介する例文は、全てガクチカの書き方で紹介した7STEPに沿って書いています。

例文を参考に、自分だけのガクチカを書いていきましょう!

①「アルバイト」のガクチカ例文

アルバイトのガクチカを書くときのコツ・例文は以下の通りです。

▼「アルバイト」ガクチカの書き方のコツ

・課題を数字や具体的な状況で示す

・自分が主体的に改善した行動を明確にする

・成果は「定量+定性」のセットで書く

▼「アルバイト」のガクチカ例文

私が学生時代に力を入れたことは、カフェのアルバイトです。特に忙しい時間帯の業務効率を向上させるために、スタッフ間の連携に関する取り組みを行いました。現行のシステムでは注文の取り込みや処理に時間がかかり、スタッフ間の連携ミスが原因でクレームが多発していました。この問題を解決するために、まず新しいオーダーシステムを提案しました。さらに、スタッフ間の連携ミスを改善するため、定期的なミーティングを設け、情報共有やフィードバックの機会を確保しました。

これらの取り組みの結果、クレーム数は半減し、売上は20%向上しました。この経験を通じて、チームでの連携の大切さと、問題解決に向けて自発的に行動することの重要性を学びました。貴社に入社後も、チームで連携することでより大きな成果を残したいと考えています。

②「サークル活動」のガクチカ例文

サークル活動のガクチカで書くときのコツ・例文は以下の通りです。

▼「サークル活動」ガクチカの書き方のコツ

・サークル特有の課題を提示する

・企画性・発信力・巻き込み力をアピールする

・組織の変化や人数増加など明確な成果を書く

▼「サークル活動」のガクチカ例文

私が学生時代に力を入れたことは、サークル活動です。所属する〇〇サークルでは入会者が年々減少しており、前年は定員の半数しか集まりませんでした。最大の課題は「活動の雰囲気が伝わりにくい」点にあると考え、私は「参加しやすさ」と「親しみやすさ」を重視した企画を立案しました。交流メインのゲームやワークショップを実施し、SNSで活動内容も発信。さらに、全メンバーに役割を分担することで、効率的な準備体制を整えました。その結果、参加者は前年の1.5倍、入会者は2倍となり、サークルの雰囲気も明るくなったと好評を得ました。この経験から、課題を的確に捉え、周囲を巻き込みながら解決に導く力を学びました。貴社でも、現場課題に主体的に取り組み、成果に繋げていきたいと考えています。③「ゼミ・研究室」のガクチカ例文

ゼミ・研究室のガクチカで書くときのコツ・例文は以下の通りです。

▼「ゼミ・研究室」ガクチカの書き方のコツ

・研究の目的や課題を初学者でも分かる言葉で説明する

・自分の役割や工夫した学習方法を示す

・ゼミ全体への波及効果を書く

▼「ゼミ・研究室」のガクチカ例文

私が学生時代に力を入れたことは、ゼミの研究活動です。分子化学研究室に所属し、ゼミのメンバーとともに、新規蛍光性化合物の設計と合成を行いました。研究を本格的に始動するためには、応用的な理論を取得する必要があり、ゼミに入って4か月間は勉強に時間を割かれてしまいました。私と同じような状況の学生が多くいたため、専門書を購入して分かりやすいようにまとめ、ゼミ生に共有しました。その結果、ゼミ生の理解が広くなり、ゼミ全体の質も向上しました。

次年度も同じような状況が続くと考えられるため、後輩にも引き継いでいきたいと考えています。

④「学業」のガクチカ例文

学業のガクチカで書くときのコツ・例文は以下の通りです。

▼「学業」ガクチカの書き方のコツ

・学業に取り組む目的を明確にする

・学習方法や工夫を具体例で示す

・成績や資格などの結果を数字で出す

▼「学業」のガクチカ例文

私が大学時代に力を入れたことは、心理学の勉強です。将来は、臨床心理士として苦しむ人を救いたいと考えています。しかし、私の家庭は決して裕福ではなく、無理を言って現在の大学に進学させてもらいました。私は、自分の夢を諦めずに、親の負担を減らしたいと考え、入学後1年間の成績によって支給が決定する奨学金の取得を目指しました。そのためには400人中1位の成績を取る必要がありました。臨床心理士という夢をかなえるためには、実践的な難しい授業も取得する必要がありましたが、日々の努力を欠かさず、ひたすらに勉強に取り組みました。その結果、目標としていた奨学金をいただくことができました。この経験から、大きな目標を達成するためには、日々の努力の積み重ねが不可欠であることを学びました。今後もどんなに困難な課題にぶつかっても、粘り強く努力を続けることで目標を達成していきます。

⑤「ボランティア活動」のガクチカ例文

ボランティアのガクチカで書くときのコツ・例文は以下の通りです。

▼「ボランティア」ガクチカの書き方のコツ

・支援対象の課題を客観的に説明する

・相手のために工夫した点を強調する

・相手の変化を成果として書く

▼「ボランティア」のガクチカ例文

私が学生時代に力を入れたことは、地域の子どもたちへの学習支援ボランティアです。学習塾には通うことのできない小学生に向けて学習支援を行いました。参加者は10名で、みんな算数に課題を抱えていたため、算数に特化した学習支援を行いました。まずは、算数に興味を持ってもらうための工夫として、一緒に買い物に行きながらお金の計算をしたり、ケーキを切り分けながら分数について理解を深めたり、実践学習に重きをおきました。

その結果、ほとんどの生徒が40点から80点へと点数が上がり、何より、算数を学ぶことが楽しいと、笑顔で訪ねてくる子が増えました。

この経験から、自分の成長のためだけでなく、相手の成長のためにできることは何かを考え行動する視点を身に付けることができました。貴社でも、顧客の成長のために行動していきたいと考えています。

⑥「留学」のガクチカ例文

留学のガクチカで書くときのコツ・例文は以下の通りです。

▼「留学」ガクチカの書き方のコツ

・文化・言語の壁という課題を明確にする

・語学力向上や主体的なコミュニケーション努力を示す

・語学スコアや役割など数値・立ち位置で成果を書く

▼「留学」のガクチカ例文

私が学生時代に力を入れたことは、カナダへの留学です。Matcher大学へ1年間の留学を行い、法律について勉強をしました。クラス内でグループディスカッションを行う機会がありましたが、様々な国の人が集まっているため、ちょっとした発音の違いやスラングによって、コミュニケーションが取れないといった問題がありました。実践経験を積むこと、TOEICの点数を伸ばすことが解決の近道であると考え、日々の勉強と積極的にコミュニケーションを取ることを意識して行動しました。

その結果、留学が終わるころにはグループのリーダーを務められるほどにまで語学力が上がり、円滑なコミュニケーションを取ることができるようになりました。また、帰国後のTOEICでは900点を取ることができました。

この経験は、貴社の国際的なビジネス環境で活かしていきたいと考えています。

⑦「資格取得」のガクチカ例文

資格取得のガクチカで書くときのコツ・例文は以下の通りです。

▼「資格取得」ガクチカの書き方のコツ

・学習環境や難易度などの課題を提示する

・計画性や継続力を示す

・合格結果と得たスキルをセットで書く

▼「資格取得」のガクチカ例文

私が学生時代力を入れて取り組んだことは、簿記2級の資格獲得に向けた勉強です。大学の授業で会計の面白さに触れ、専門知識を深めたいと思ったことがきっかけです。初学者である自分にとっては、短期間での合格は難易度が高いと感じたため、試験日から逆算して学習スケジュールを作成し、毎日2時間の学習時間を確保しました。また、理解が浅い論点は動画や参考書を併用し、週末には模擬問題を解いて定着度を確認しました。途中でスランプもありましたが、進捗を見える化することでモチベーションを維持しました。その結果、大学2年の秋に一発合格をすることができました。この経験から、目標に向けて着実に努力を積み重ねる力の大切さを実感しました。貴社においても、計画的に物事を進め、困難に直面しても粘り強く取り組む姿勢を活かしたいと考えています。

⑧「日常生活」のガクチカ例文

資格取得のガクチカで書くときのコツ・例文は以下の通りです。

▼「資格取得」ガクチカの書き方のコツ

・身近な課題を社会人にも必要な能力につなげる

・習慣化までの工夫を具体的に書く

・習慣で生まれた変化を明示する

▼「資格取得」のガクチカ例文

私が学生時代に力をいれたことは、毎朝の早起きを習慣化することです。大学入学当初は生活リズムが乱れがちで、午前中の授業に集中できないことが課題でした。このままでは学業にも悪影響が出ると感じ、改善に取り組むことを決意しました。まずは6時起きを目標に、毎晩同じ時間に寝るよう心がけ、朝に運動や読書など楽しみな予定を入れて継続しやすくしました。また、成果を記録することでモチベーションを維持しました。その結果、半年後には自然と早起きできるようになり、午前中の活動効率が大きく向上しました。この経験から、自分を律し、目標に向けて継続する力が習慣によって培われることを学びました。貴社においても、日々のタスクや時間を自己管理しながら、安定して成果を上げる力として活かしていきたいと考えています。⑨「長期インターン」のガクチカ例文

長期インターンのガクチカで書くときのコツ・例文は以下の通りです。

▼「長期インターン」ガクチカの書き方のコツ

・実務の中で直面したリアルな課題を書く

・PDCAサイクルをどのように回したか説明する

・成果は必ず数値で明確にする

▼「長期インターン」のガクチカ例文

私が学生時代に力を入れたことは、営業のインターンシップです。WEBサイトの作成を行っている会社で法人向けの営業を行っていました。インターンでは、インターン生の最高記録である月5件の成約を目指し、テレアポ営業を行っていました。しかし、アポ率が非常に低く、月1件も成約に繋がらない時期がありました。自分のトーク力に問題があると考え、テレアポの録音を社員に聞いていただいてFBをいただいたり、勤務時間後に時間をいただき、ロールプレイングをしていただいたりなど、改善点の発見に務めました。その結果、ヒアリング不足に原因があることが分かり、課題解決型のテレアポを意識したトークを磨くきっかけになりました。

最終的には、毎月5件という目標をコンスタントに達成できるようになり、最高月10件の成約につなげることができました。この経験を通じて、PDCAサイクルを回すことの重要性を学びました。御社でも、PDCAサイクルを回し、至らない部分を改善し続け、大きな成果を残していきたいと考えています。

ガクチカと自己PRの違いとは?

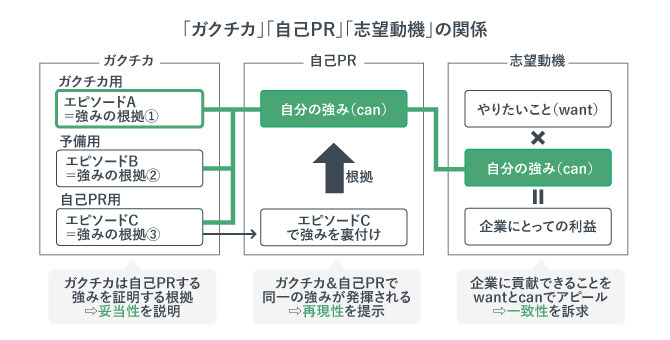

面接やESを書く際に、ガクチカと自己PRの違いで迷ったことはありませんか?これら二つの明確な違いは「評価軸」と「時間軸」です。

以下で詳しく、解説していきます。

①評価軸の違い

採用担当者が重視して評価するポイントは、ガクチカと自己PRとで異なります。ガクチカでは「物事への取り組み方」「モチベーションの源泉」、自己PRでは「人柄や強み」を評価しています。その違いを踏まえて書くことで、より採用担当者の意図を汲み取ったガクチカ・自己PRを作成することができます。

〈ガクチカで見られるポイント〉

・強みの根拠となるエピソード

・その体験をどのように業務に生かせるか

・なぜそれに打ち込んだのか

・その経験から何を得たのか

〈自己PRで見られるポイント〉

・学生の強みや長所、能力

・強みが企業が求めている人物像にあっているか

自己PRで企業がみているポイントは、学生の強みや長所、人柄、能力です。しかし、ただ強みや長所、人柄、能力を並べただけでは良い自己PRとは言えません。

大切なのは、強みが企業の求めている人物像にあっているかです。そのため、企業がどのような人物を求めているのか事前に調べておく必要があります。

また、ガクチカと同様に事実だけでなく、具体性や客観性を意識して自分の意見を書くことが重要です。

②時間軸の違い

次に、時間軸の違いについて説明します。

ガクチカと自己PRはどちらも自分の強みや能力を示すことが目的です。

しかし、ガクチカは「過去」の経験から物事に対してどのように取り組み、どのように企業に貢献できるかどうかを判断するのに対して、自己PRでは「現在」も変わらずに持っている長所や人柄を問われています。

この点を意識してより良いガクチカ・自己PRを書きましょう。

ガクチカと自己PRのネタは同じでOK?

自己PRとガクチカを考えている際、「アピールする強みは変えたほうがいいのかな?」と悩んだことはありませんか?結論、自己PRとガクチカのネタは同じでも大丈夫です。

同じエピソードであっても、ガクチカと自己PRでアピールするポイントをずらすことで、十分に差別化することができます。ガクチカでは「事実」、自己PRでは「強み」を中心に書くことで、同じ題材でも違うテイストで書くことができます。

ガクチカ・自己PRの探し方3選

いざ、ガクチカを書こう!と思っても、「自分は何を頑張ってきたんだろう?」「ガクチカが見つからない」と困っている方も少なくないと思います。

ここでは、ガクチカ探しに困っている人に向けて、就活で採用担当者に刺さるガクチカの見つけ方を紹介します。

▼ガクチカの探し方

①目標に向かって努力した経験を振り返る

②ほめられた経験を思い出す

③企業の求める人物像から過去を振り返る

以下で詳しく解説していきます。

①目標に向かって努力した経験を振り返る

ガクチカを探す際には、目標に向かって努力した経験を振り返ると良いでしょう。

部活動やサークル活動、バイトや日常生活で「大会で優勝する」「毎日ランニングする」のように、目標を定めて努力した経験はありませんか?

目標に向けてどのように努力し、努力したのかを具体的に伝えることで採用担当者に成長意欲を伝えることができるでしょう。

②ほめられた経験を思い出す

周りからほめられた経験をもとにガクチカを作成することも可能です。自分では当たり前と思って行動していたことが、周囲の人にとって優れた能力であると評価されることがあります。

例えば、「何事にも全力で取り組んでいて素晴らしい」とほめられた経験があった場合、真剣に物事に取り組む真面目さを示すエピソードとして伝えることができます。

これまでの出来事を振り返り、過去に自分を褒めてくれた人がいないか思い出してみてください。褒められた経験から自分の長所や強みを見つけ、説得力のあるエピソードとともにガクチカを作り上げましょう。

③企業の求める人物像から過去を振り返る

どうしてもガクチカとしてアピールする内容が思い浮かばないという時には、まずは企業の求める人物像を把握します。そして、その求める人物像に合致する行動をした経験がないかを振り返りましょう。

例えば、「新しいことに進んで挑戦する人」を求めている企業があるとします。そんな時には、自ら進んで挑戦した過去の経験が無いかを思い出してみてください。その経験をもとにガクチカを作成することによって、企業の求める人物像に合わせたアピールをすることができるでしょう。

Matcherとは、所属大学や住んでいる地域に関係なくOB・OG訪問ができるアプリです。

Matcherとは、所属大学や住んでいる地域に関係なくOB・OG訪問ができるアプリです。

ガクチカ探しに困っている人へ

ガクチカがなかなか見つけられない…という人はOB・OG訪問アプリのMatcherで社会人に相談してみましょう!

Matcherとは、所属大学や住んでいる地域に関係なくOB・OG訪問ができるアプリです。

Matcherとは、所属大学や住んでいる地域に関係なくOB・OG訪問ができるアプリです。就職活動において、「近くに頼れる先輩がいない」「OB・OGの人にメールや電話をする勇気がない」「キャリアセンターに行くのが面倒だ」などの悩みはありませんか?

そういった人は、ぜひMatcherを活用してみてください。

Matcherをおすすめする5つの理由

・大手企業からベンチャー企業の社会人3.5万人が登録している!

・出身大学関係なく、OB・OG訪問できる!

・住んでいる地域に関係なく、オンラインでOB・OG訪問できる!

・ワンクリックで簡単にOB・OG訪問依頼できる!

・あなたにマッチ度が高い企業のみから特別選考スカウトが届く!

以下のボタンから登録して、内定獲得への一歩を踏み出しましょう!MatcherでOB訪問できる相手を探してみる(無料)

どうしてもガクチカがないときの対処法3選

ここでは「ガクチカや自己PRのネタがどうしても見つからない…」という就活生に向けて、ガクチカがないときの対処法をご紹介します。

▼ガクチカがないときの対処法3選

①今までの経験を深掘りする

②気乗りしなかった経験も振り返る

③目標を決めてガクチカを作り出す

以下で詳しく解説していきます。

①今までの経験を深掘りする

まずは、バイト・サークル・授業・趣味・日常の習慣など、すでに取り組んできた経験を細かく振り返ってみましょう。大きな成果がなくても、課題に向き合った行動や工夫があれば立派なガクチカになります。

「なぜその行動をしたのか」「どんな工夫をしたか」といった視点で深掘りすると、意外と多くのエピソードが見つかるでしょう。

②気乗りしなかった経験も振り返る

気が進まなかったことや苦手だったことも、実はガクチカにつながるネタです。面倒なレポートやチームの雑務など、やりたくないことにどう向き合ったかは、企業が知りたい人柄を表します。

「苦手と向き合う力」は、社会人にとって高く評価されるポイントになります。

③目標を決めてガクチカを作り出す

本当にネタが見つからない場合は、これからガクチカを作っても問題ありません。短期間のものであっても、目標を設定し、計画的に行動すれば立派なガクチカになります。

例としては、資格勉強、SNS運用、運動習慣など、日常の中で挑戦できることがたくさんあります。

目標→工夫→成果の流れさえあれば、企業に評価されるストーリーが作れるでしょう。

「ガクチカ=強いエピソード」である必要はない

ガクチカというと「表彰された」「大きな成果を出した」といった強いエピソードが必要だと考える就活生は少なくありません。しかし、企業が本当に知りたいのはすごい成果ではなく、「どのように物事に向き合い、行動し、成長してきたのか」というプロセスです。

むしろ華々しい実績よりも、日常の中の小さな挑戦や、一見地味な取り組みのほうが、あなたらしさが伝わることもあります。例えば、苦手科目の克服、アルバイトでの小さな改善提案、生活習慣の見直しなども立派なガクチカです。

成果や実績、インパクトにとらわれず、どのように取り組んで成長したのかを素直にアピールしましょう。

ガクチカを書くときの注意点

ここでは、ガクチカを書いて提出する際に、気を付けるべき注意点をご紹介します

▼ガクチカを書くときの注意点

・社風や仕事内容にマッチしたエピソードを選ぶ

・大学以降のエピソードを使う

・盛りすぎないように書く

・専門用語はわかりやすく言い換える

・指定文字数の9割以上で記入する

・誤字・脱字に気をつける

以下で詳しく解説していきます。

社風や仕事内容にマッチしたエピソードを選ぶ

ガクチカは「その企業に合う人材か」を示す材料です。企業が求める人物像や働き方に近いエピソードを選ぶことで、選考の納得度が高まります。完全に志望企業に寄せる必要はありませんが、含めるワードは、採用HP・ミッションビジョンなどから引用できるとよいでしょう。

大学以降のエピソードを使う

原則ガクチカでは大学以降のエピソードを使うようにしましょう。

中学・高校のエピソードを中心に話してしまうと、直近で頑張ったことがないという印象を持たれてしまいます。ただし、設問で指定がある場合は大学以前のエピソードを書いてかまいません。

盛りすぎないように書く

成果をアピールしたいあまり、事実以上に話を盛ってしまうのはNGです。

不自然な数字や過度な誇張は、面接で深掘りされた際に矛盾が生まれ、評価を落とす原因になります。事実を正確に、かつプロセスを丁寧に説明することを意識しましょう。

専門用語はわかりやすく言い換える

専門用語を多用すると伝わりにくくなるため、読んだ人がパッと理解できるような工夫が必要です。自分のガクチカを初めて知る人に向けて、わかりやすく伝える意識を常に持ちましょう。

特に研究やゼミをテーマにガクチカを書く際は、簡単な言葉で説明したり、補足を加えたりする工夫が必要です。

指定文字数の9割以上で記入する

エントリーシートの設問には文字数指定があることが多いですが、その9割以上は埋めるのが基本です。短すぎると「思考が浅い」と判断されることもあります。

必要以上に長く書く必要はありませんが、文字数を活かしてしっかり伝える姿勢が求められます。

誤字・脱字に気をつける

どんなに良い内容でも、誤字・脱字があるだけで印象がマイナスになります。特に提出前は必ず見直し、できれば第三者にチェックしてもらうと安心です。

基本的なビジネススキルとしての丁寧さを示す意味でも、誤字・脱字の確認は必須です。

【Q&A】ガクチカを書く時のよくある疑問

ここでは、ガクチカを書く時に学生の皆さんが疑問に思っていることを解決していきます!

Q1:ガクチカは使いまわしても良い?

ガクチカは使いまわしても問題ありません。

就活が本格的に始まると、時間との勝負になってきます。締め切りまでに何枚ものESを作成しなくてはならず、「ガクチカを使いまわしたい!」と考えるのはごく自然なことです。

志望動機や企業独自の質問は、企業に合わせて回答することで志望度の高さがアピールできるため、使いまわさないほうがいいでしょう。その一方で、ガクチカや自己PRは、自分自身についてアピールすることなので、使い回しても問題ありません。

ただし、企業によっては書き換えることも必要です。企業は求める人物像とマッチしているか、どのように業務で生かしてくれるかを評価をしています。

相反する経験を重視している2つの会社にESを提出する際、2社それぞれでガクチカを書き換えることによって、どちらの会社からも良い評価を得ることが可能です。

そのため、ベースとなるエピソードは使い回して大丈夫ですが、企業の質問や求める人物像に合わせて微妙に表現を変えるようにしましょう。

Q2:ガクチカで嘘をついたらばれる?

「ガクチカで書く経験がみつからないけど、嘘をついてもバレなければ大丈夫」と考えてしまっている人はいませんか?

必ずばれるというわけではありませんが、ガクチカのエピソードの深掘りをされた際に、嘘であるとばれる可能性は十分あります。

ここでは、嘘をつくことでどのようなリスクがあるのかをお伝えします。

リスク①嘘をつく行為がストレスになる

嘘をつくと、後ろめたさや不安などの精神的な負担がかかります。内定・入社後も「嘘がばれてしまうかもしれない」と不安な気持ちが付きまといます。

リスク②企業にバレた場合、不合格になる可能性がある

企業は、採用する社員の誠実さや信頼性を重視しています。そのため、嘘をつくと業務上でも嘘をつく人物であると判断され、不採用になるかもしれません。

内定をもらった後でも、嘘がバレてしまうと内定取り消しのリスクが生じます。

リスク③深掘り質問に対応出来ない

基本的にガクチカの深掘りは選考が終盤に近づく程厳しくなります。

「バイトリーダーとして収益を改善したのに、何をどのように改善したのか、その結果どれくらい収益が改善されたのか話せない」

「部活動で成果を上げたのに、その過程を分かりやすく説明できない」

など嘘のエピソードは具体性に欠けており、深堀り質問に対応できないケースが多いです。

Q3:ガクチカAI作成ツール(ChatGPT)は使っても良い?

近年、就活においての応募書類の作成や面接の対策として、ChatGPTやAIの活用が注目されています。

ChatGPTを利用してガクチカを作成することで、より短い時間でガクチカを作成することができます。また、文章作成が苦手な人や、書く内容が思い浮かばない人は、ChatGPTで作成された内容をもとにして、ガクチカを作成することも可能です。

ChatGPTを使用してガクチカを作成することは悪いことではありません。

しかし、ChatGPTを使用して書く際には以下の3点に注意する必要があります。

注意点①文章が不自然で機械的な場合がある

「この文章はChatGPTで生成したものそのまま使っているのではないか」

「何かのコピペではないか」

といった形で疑われてしまうと、不合格になる可能性が高まります。

生成された文章を参考にするときも、文章として不自然なところはないか必ず確認するようにしましょう。

注意点②独自性に欠ける

ChatGPTが出力した内容は、文章としてはきれいであっても、内容のオリジナリティに欠けてしまう場合が多いです。そのまま使うことは避け、自身の体験や考え・経験から学んだことなどを必ず入れるようにしましょう。

注意点③情報が古い・間違っている可能性がある

ChatGPT3.5は2021年9月までの情報をもとに解答を生成しているため、情報が古かったり、間違ってたりしている場合があります。最新の情報や、応募先企業の情報を正確に把握し、必要に応じて修正してから提出するようにしましょう。

Q4:ガクチカがない場合はどうすればいい?

ガクチカが見つからないときは、次の方法で考えてみましょう。

▼ガクチカがない場合の対処法

・目標をもって取り組んだ経験を振り返る

・失敗や課題を乗り越えた経験を振り返る

・褒められた経験を振り返る

それぞれの具体的な方法は「ガクチカの探し方3選」で紹介しています。

ガクチカは、必ずしも仲間と成し遂げたことにする必要はありません。学生生活を振り返り、自分らしさを発揮したシーンを思い出してみてください。

Q5:ガクチカで扱う題材の決め方は?

「このテーマがよい、印象がよい」というものはありませんが、一般的には次のようなテーマのガクチカは、自分の魅力を伝えやすくなります。

▼ガクチカで扱う題材の例

・ゼミ

・アルバイト

・インターン

・イベント運営

・起業経験

・海外留学 など

これらのガクチカは、働くなかで役立つこと、仲間と協力して成し遂げたことを伝えやすいという特徴があります。該当しない場合でも、自分の行動特性や人柄が伝わる内容であれば、アピールすることは十分可能です。

Q6:ガクチカの文字数はどれくらいが一般的?

ガクチカの文字数は、300~400文字が一般的です。ES等では、文字数が指定されている場合が多いため、それに合わせるようにして書きましょう。

Wordなどのソフトを使うと、文字数をカウントすることができます。

ガクチカ・自己PRの悩みはOB・OG訪問で解決!

ここまで、ガクチカの書き方や自己PRとの違い、ポイントについてご紹介しました。ガクチカや自己PRがなかなか進まない…とお悩みの就活生は、OB・OG訪問アプリのMatcherがおススメです!Matcher(マッチャ―)とは

「自分の経験は大したことがないから、ガクチカに書くことができない」「まず自己分析のやり方がわからない」と困っていませんか?Matcherに登録している人はボランティアの社会人ばかりですので、気兼ねなく就活相談ができます。

迷ったときには1人で悩まず、Matcherを活用してOB・OGのみなさんに相談してみましょう!

Matcherをおすすめする5つの理由

・大手企業からベンチャー企業の社会人3.5万人が登録している!

・出身大学関係なく、OB・OG訪問できる!

・住んでいる地域に関係なく、オンラインでOB・OG訪問できる!

・ワンクリックで簡単にOB・OG訪問依頼できる!!

・あなたにマッチ度が高い企業のみから特別選考スカウトが届く!!

【利用学生の声(一部)】

*とても話しやすい方で、人見知りの私でもしっかり話すことができました。ESを書く上でのポイントや、志望動機の意図など、これからの就活で意識して行く部分が見えてきました。

*ESの添削をお願いしました。自分でまとまっていると自信のあった志望動機も、〇〇さんからするとまだまだ甘いとのこと。数段深堀するための視点をいくつか頂くことができました。

以下のボタンから登録して、内定獲得への一歩を踏み出しましょう!MatcherでOB訪問できる相手を探してみる(無料)

終わりに

これまでガクチカや自己PRについて説明してきました。

ガクチカは、実際に自分の手で書いてみることが大切です。この記事を参考に、ガクチカと自己PRに一貫性を持たせたESを作りましょう。