自分史の書き方と自己分析に役立つ便利なフォーマット例を解説!

2024/12/25

目次

4.

自己分析に有効な自分史の作成

就職活動の第一歩として始める自己分析。多くの就活生に共通する悩みとして、以下のような声をよく聞きます。

就職活動の第一歩として始める自己分析。多くの就活生に共通する悩みとして、以下のような声をよく聞きます。・自己分析ってそもそも何?

・自己分析って本当に意味あるの?

・自己分析ってどうやって進めるの?

筆者自身もこうした悩みを抱えながら、1人悶々と悩んだ時期がありました。この記事のテーマは、自分史を用いた自己分析のやり方です。自分史を用いた自己分析を通して得られることや、やるべき理由についても説明します。

自己分析は、納得のいく就活をするためには欠かせないもの。ぜひ自分史活用のポイントを押さえて、後悔の残らない就活をしてください。

過去の事実を洗い出したことで、幼少期から大学時代に至るまでのそれぞれの経験を時系列で捉えられるようになりました。

自己分析は、納得のいく就活をするためには欠かせないもの。ぜひ自分史活用のポイントを押さえて、後悔の残らない就活をしてください。

自分史の書き方【テンプレートを活用しよう】

自己分析とは何かについて、改めて簡単に説明してきました。

ここからが本題です。自分史を用いた自己分析の方法を紹介します。

自分史とは、物心ついてから現在に至るまで、自分がどんな経験をしてきたのか、その経験が自分の価値観にどう影響を与えてきたのかを網羅的に振り返る方法です。特に時代ごと、カテゴリーごとに原体験を整理できるため、エピソードを漏れなく抽出できること、人生の転機を見つけやすいことが最大の魅力です。

以下で自己分析に役立つ自分史の書き方を説明します。書く際のコツ・注意点等もまとめたので、ぜひ参考にしてみて下さい。

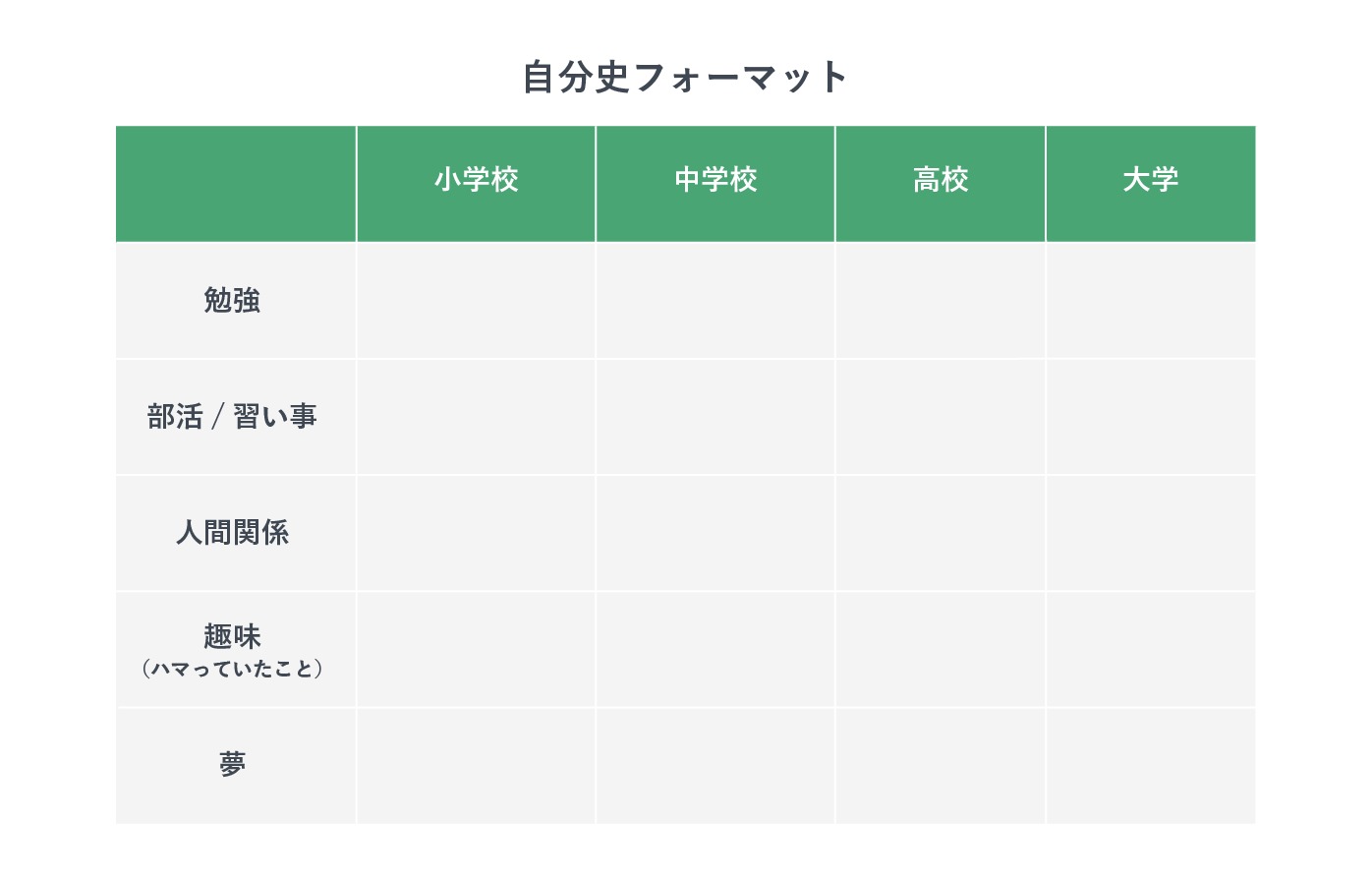

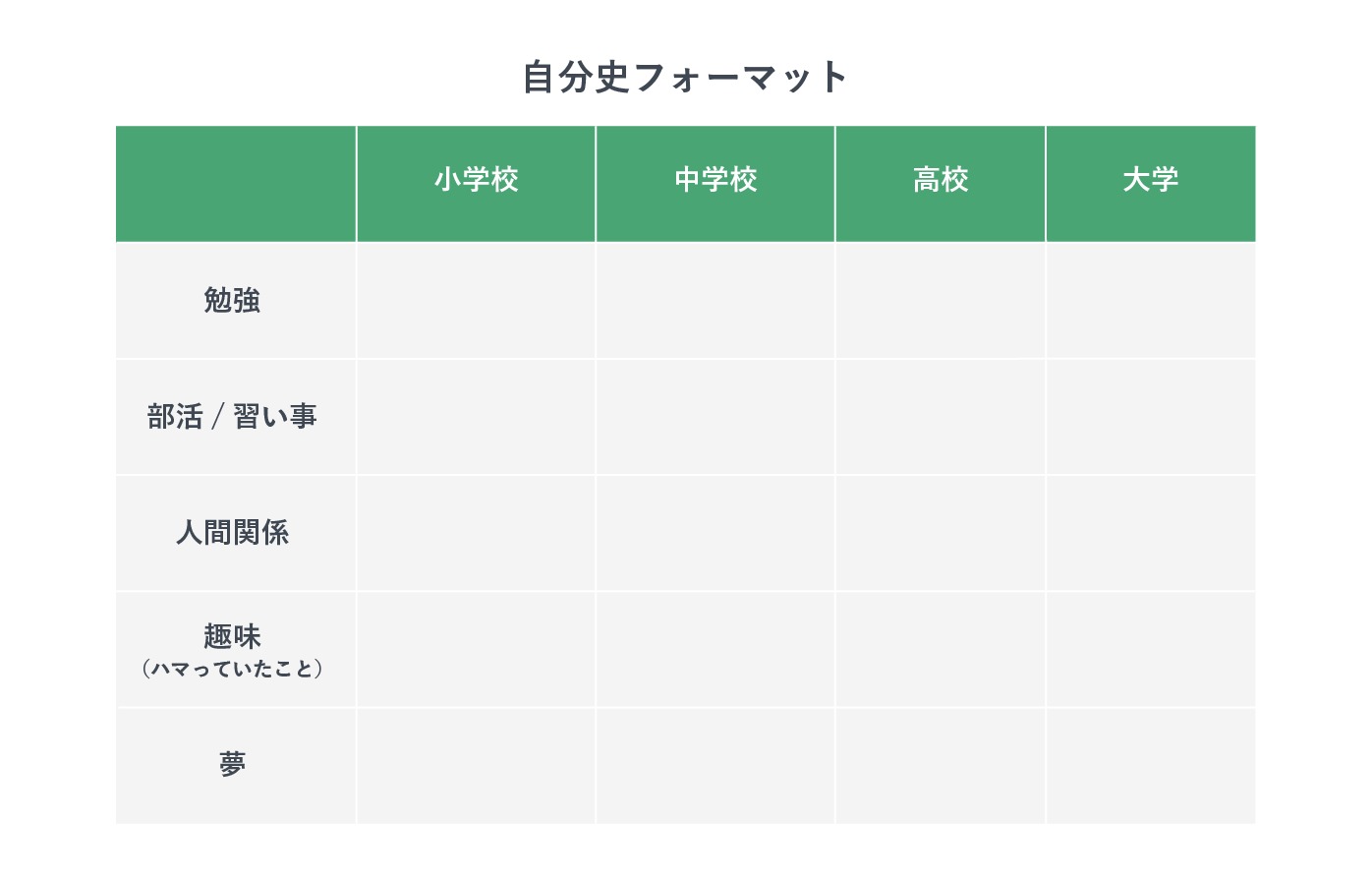

①フォーマットを作成する

上記の図は、筆者が就職活動中に使用していた「自分史」のフォーマットです。フォーマットを作成するにあたって、まずは自分の過去について掘り下げたいテーマを決めます。

今回は、勉強、部活・習い事、人間関係(家族・友達)、趣味・ハマっていたもの、当時の夢の5つのカテゴリーを用意しました。ここは自由度が高いため、自分史を通じて何を明らかにしたいのかを明確にし、自分なりのテーマ選定を行いましょう。

②過去の事実を洗い出す

フォーマットが決まったら、空白に実際に経験してきた出来事を書き込んでいきます。ここでの形式は特にありませんが、事実のみを簡潔に箇条書きにまとめると良いでしょう。

よかったことも、思い出したくもない嫌な経験もあるかもしれません。しかし、自分の人生を大局的に見る絶好の機会。自分に正直に、それぞれの時代についてまとめていきましょう。

例)

・勉強×小学生

算数が好きで、テストで高得点を取っては先生や友達に見せびらかしていた。

友達から算数で分からないところの質問を受けることがあり、説明したら「わかりやすい」「教え方がうまいね」といってもらえた。

国語は漢字を覚えるのが苦手で、テスト前になるたび泣きながら暗記をしていた。

授業では積極的に手を上げて答えようとしていた。

・人間関係×中学生

部活の友達と仲が良く、帰り道に話しながら帰って、よく近くの公園で遊んでいた。

部活では特に役割はなかったが、キャプテンと後輩の熱意の差によるいざこざがあったときは、間に入って両者の意見を聞いて、仲をとりもったりした。

クラスメイトとも関係はよく、普段から近くの席の人とたわいもない話をしていた。

体育祭や合唱大会時に、朝練の有無やモチベーションの低下でクラスの雰囲気が悪くなるのが嫌いだった。

・夢×高校

災害対応ロボットの開発がしたくて、機械系の学部を志望していた。

ドキュメンタリードラマで、災害時に活躍するロボットの存在を知り、昔からの困っている人の役に立ちたいという思いと結びついた。まだ専門的なことをよく知らなかったが、興味と研究者へのあこがれからその道に進む決断をした。

一例ですが、上記のように、なるべく事実を振り返りつつ、その背景やその時の感情を思い出せる限り記載しておくと後の深掘りがしやすくなります。

③過去のエピソードの深堀りをする

過去の事実を洗い出したことで、幼少期から大学時代に至るまでのそれぞれの経験を時系列で捉えられるようになりました。

しかし、「自分史」はここで終わりではありません。むしろここからの分析が重要。その時々で何を感じ、何を考え、何を得たのか。当時を振り返ったときに過去について何を思うのか。1つ1つの体験を深堀りし、強みや弱み、価値観を探っていきましょう。以下が深堀りの際の質問例です。

・どのように楽しかったのか/嬉しかったのか/つらかったのか/悔しかったのか

・〇〇を始めたきっかけは何か?

・〇〇の行動/〇〇の選択をしたのはなぜか?

・なぜ頑張れたのか?/なぜ頑張れなかったのか?

・当時のことを今振り返ってみると何を感じるか?

このように、自分史の背景に問題意識を持って問いかけ各時代の特徴を比較することで、共通の価値観や、昔と大きく変わった自分の考え方に気づくことができるはずです。

その中でも、特に自分自身に影響を与えたモノやコト、思い入れのある出来事は、あなたが面接で他者に伝えるエピソードになります。

自分にとって鍵になるエピソードについては、より深い分析をすると良いかもしれません。

例)

・勉強×小学生について

算数が好きで、テストで高得点を取っては先生や友達に見せびらかしていた。

友達から算数で分からないところの質問を受けることがあり、説明したら、「わかりやすい」「教え方がうまいね」といってもらえた。

国語は漢字を覚えるのが苦手で、テスト前になるたび泣きながら暗記をしていた。

授業では積極的に手を上げて答えようとしていた。

〈算数が好きで、国語(漢字の暗記)が苦手だったのはなぜ?〉

→算数は一度解き方が分かれば、それ以上の暗記が必要なかった。算数の解き方を覚える作業は、「暗記」よりも、「攻略」をしているイメージ。漢字は書き順や読み方など1つの漢字について覚えることが多いし、黙々と覚える作業が嫌いだった。

〈当時、算数以外で「攻略」をイメージして取り組んでいたことはあったか?〉

あった。サッカーのクラブチームでプレーしているとき。自分がうまくなるためにチームメイトのプレーをまねているときや、試合で活躍するためにどの場面なら自分が得意になれるか考えていた。あの時はまさにゲームの攻略を考えているようだった。

〈他に嫌いだった黙々と覚える作業はあるか?〉

合唱コンクールで歌う歌の歌詞を覚えるのが嫌いだった。好きでもない歌をみんなで歌うために黙々と覚えさせられたのは嫌だった。あと、社会の授業であった地図記号も苦手だった。

〈算数はいつから好きと感じていた?〉

小学校4年生くらい。面積の計算など公式を使えれば考え方次第で応用が利く問題が好きだった。自分の知っている公式で、見たことない図形の面積が解けるのが楽しかった。

〈「教え方うまいね」と言われたことは今に活きている?〉

活きている。塾講師のアルバイトを行っていて、始めたきっかけが「人に教えることが得意・好きだった」ことだから。どうやったらわかってもらえるのか、楽しく学んでもらえるのかを考えるのが楽しい。問題が解けたときの嬉しさを自分が知っているゆえに、分かってもらいたいのかもしれない。

〈なぜ授業中積極的に手を上げていた?〉

正解!って言ってもらう達成感や、自分の自信につながることのため。

友達も積極的に手を上げる人が多く、負けたくない気持ちが表れていたのかもしれない。

もちろん間違えて恥をかくこともあったが、それを取り返すようにさらに手を上げていた。

上記の様に、なぜ?いつから?他には?といった自問自答を繰り返すことで、当時の自分を思い出していきます。

質問の答えに対してさらに質問をすると、その当時の感情や意志が見えてきたり、他の経験と似た感情を持っていると気づけたりします。別の経験でも根底にある意識が似ている場合、それがあなたの大切にしている価値観になります。

このような作業を各経験・各年齢で行い、時系列につないでいくと、現在のあなたに繋がり、将来のあなたをイメージする材料になります。

例えば自分史作成を通じて「負けず嫌い」という自身の特性が見えてきたのであれば、おそらく10年後も20年後も負けず嫌いな性格は変わることがないでしょう。

自分史は過去の複数の場面を振り返り、自身の「本当の価値観」を明らかにするものです。

「アルバイトでは負けず嫌いだったけど、ゼミ活動では負けず嫌いになれなかった」という場合、あなたの本当の性格は負けず嫌いではないかもしれません。

一場面を切り取った自己分析ではなく、過去の複数の場面を紐づけた自己分析を行うことで、自身の本当の特性がみえてくるでしょう。

ここまで自分史を作成できたら、友人や周囲の社会人、大学の就職相談センターの人などに見てもらうといいでしょう。今まで主観的に見ていた自分を、他者視点で見直してもらえます。

今回は自分史の活用方法を紹介しましたが、人によっては、

「文章ばかりかいていて時間がかかるし、経験のつながりをイメージしづらい」

「A4用紙1ページでパッと自分の経験を振り返りたい」

と思う方もいると思います。その場合はモチベーショングラフをおすすめします。

モチベーショングラフは、過去の自分の体験を時系列に振り返り、その時の感情の揺れ動きを1枚の紙にまとめたグラフのことです。

ここまで自分史の書き方や具体例を見て、自分には合わないかもしれないと感じた方は、参考にしてみましょう。

④他人に見てもらう

自分史を作成するにあたり、おすすめしたいのが他己分析。自分だけの振り返りだけでは、自分自身と向き合いきれないことや、深堀りに主観が入ってしまうこともあります。

そこで、身近な家族や幼なじみの友人と一緒に振り返りを行い、他人から見た自分という新たな視点から分析してみましょう。

面接ではしばしば、周りの人にどう思われているかを問う質問がされます。面接対策の一環としても有効だと言えるでしょう。

就活で自分史に取り組む4つのメリット

自分史の書き方を理解したうえで、改めて、なぜ自分史を作成するのか考えてみましょう。

自分史の書き方を理解したうえで、改めて、なぜ自分史を作成するのか考えてみましょう。

自己分析とは、自分の過去から現在までを振り返るものです。今の自分がどのように形成されてきたのか、将来にむけて自分が何を成し遂げたいのか、どんな人間になりたいのかを把握することができます。自分史を行うメリットは、以下の4つです。

①自分の大切にする価値観がわかる

②自分の強みや弱みを把握できる

③自分の目指す方向が定まる

④自分の経験を順序だてて伝えられる

詳しく解説していきます。

①自分の大切にする価値観がわかる

自分史によってこれまでの自分が何を大切に生きてきたのか、どんなときに「頑張ろう」と思えたのかが見えてきます。

このことは企業を選ぶ「軸」を定めるのに役立ちます。誰しも自分が最も入社したい企業から内定をもらえることを望んでいます。この「入社したい」条件は人によって全く異なります。もちろん「入社したい」の条件が

「安定していて給与高いから大手が良い!」

「入社したらすごいと思われるから、商社に行きたい!」

でも問題はありません。しかし大切なのは、自分の過去と紐づけて会社を選んでいくことです。

自分の将来像ややりたいことに沿った企業を選ぶことが、結果として入社後のミスマッチを防ぐことにつながります。

自分史にかぎらず、自己分析に取り組めば、「自分がどんな企業で働きたいのか」を自覚することができます。

つまり、企業選びの軸が定まるのです。企業選びの軸を早期に作ることができれば、自分に合った企業に絞り、効率的に企業研究を進めることができます。また、過去の経験に紐づいた志望動機を語れるようになるでしょう。

つまり、企業選びの軸が定まるのです。企業選びの軸を早期に作ることができれば、自分に合った企業に絞り、効率的に企業研究を進めることができます。また、過去の経験に紐づいた志望動機を語れるようになるでしょう。

②自分の強みや弱みを把握できる

「面接で伝える自己PRに説得力がない。。」

「学生時代頑張ったことの内容が薄い。。」

上記のような内容で悩む人は少なくありません。学生時代頑張ったことや自己PRが上手く表現できない大きな原因は、過去の経験を踏まえて説明することができていないことにあります。自分の経験を踏まえて説明することができないため、説得力が出ないのです。

自分史では、過去の経験を深く掘り下げ、当時の思考や行動を振り返ります。これによって、今までの経験で培った強みや、課題と言える弱みを知ることができるはずです。過去のエピソードを踏まえて強みや弱みを伝えられるようになるので、説明に深みが出るでしょう。

「学生時代頑張ったことの内容が薄い。。」

上記のような内容で悩む人は少なくありません。学生時代頑張ったことや自己PRが上手く表現できない大きな原因は、過去の経験を踏まえて説明することができていないことにあります。自分の経験を踏まえて説明することができないため、説得力が出ないのです。

自分史では、過去の経験を深く掘り下げ、当時の思考や行動を振り返ります。これによって、今までの経験で培った強みや、課題と言える弱みを知ることができるはずです。過去のエピソードを踏まえて強みや弱みを伝えられるようになるので、説明に深みが出るでしょう。

③自分の目指す方向が定まる

「進学と就職で迷っている」

「周りが始めたから就活しているけど、しっくりこない」

本当に今あなたがやりたいことは就職ですか?

自分史を含めて、自己分析は就活生以外でも取り組んだ方がいいです。

過去の経験や現在取り組んでいることから、自分がこれからやっていきたいことを描いていけるのが、自己分析です。就職ではなく、留学や大学院への進学を選択したり、休学をして自分がやりたい事業に全力を注いだり、選択肢は1つではありません。

就職を選択する場合も、自分がどんな業界で誰に対して仕事をしたいか、ファーストキャリアだけでなく、将来のキャリアステップを設計するのにも自分史に取り組む価値はあるでしょう。

自分の目指す姿や目標が決まれば、目標を達成するための道筋が見えて、「これから何をしていくべきか」がわかってきます。

今自分が何をすべきか迷っているなら、自分の過去を振り返ってみるのはいかがでしょうか?

自分の目指す姿や目標が決まれば、目標を達成するための道筋が見えて、「これから何をしていくべきか」がわかってきます。

今自分が何をすべきか迷っているなら、自分の過去を振り返ってみるのはいかがでしょうか?

④自分の経験を順序だてて伝えられる

面接官からされる質問の中には「学生時代に頑張ったこと」のような事前に準備できるものだけでなく「どうして頑張ろうと思ったのか?」「他の頑張ろうと思えた場面は?」「頑張ったことによって周囲にどんな影響を与える存在になった?」のようなその場の会話で派生した質問があります。

このような質問の回答をすべて準備するのは難しいです。

しかし、自分史のように、時系列やテーマごとに経験をまとめて深掘りをしておけば、事前に話す内容を決めていなくても、臨機応変に回答ができるようになります。

これは頭の中で自分の経験を整理しているため、自分のエピソードを取り出しやすい状態になっているためです。

経験を整理して話せると、面接官もあなたのことを理解しやすく、会社にマッチしているかどうかも判断しやすいです。

結果的に選考も通過しやすくなります。つまり自己分析を正しく、十分に行うことで就活を有利に進めることができるということです。

結果的に選考も通過しやすくなります。つまり自己分析を正しく、十分に行うことで就活を有利に進めることができるということです。

以上4つのメリットを紹介しましたが、大切なことは方法を

「知っていること」ではなく

「活用できていること」です。

この記事を読んで安心せず、さっそく行動に移しましょう!

自分史を就活に活かそう

自分史を活用して自己分析をする方法を説明してきました。自己分析は、就活の土台と言うべき非常に重要なもの。

自分史を活用して自己分析をする方法を説明してきました。自己分析は、就活の土台と言うべき非常に重要なもの。ぜひ、今回の自分史作成とその深堀りを通して、納得のいく就活をしてください。

納得して就活を終えるために、Matcherで準備をしよう。

Matcher(マッチャー)は日本最大級のOB訪問支援サービス。

従来の大学を介したOB訪問とは異なり、所属大学・学年に関係なく、興味のある企業の社会人にOB訪問をすることができます。

就職活動の経験者から話を聞いて、今の時期は何を準備すべきか、行きたい業界が決まらないとき、どんなことをしていたか、同じ悩みを抱えた経験者だからこそ伝えられることがあります。

社会人としてのスタートラインになる新卒を、納得して迎えられるように、話を聞いて準備しましょう。

社会人がプランとして作成するお願いを叶えることでOB訪問が出来るので、距離がグッと近づきます。自己分析やES添削、面接対策まで何でも相談することが可能です。

社会人がプランとして作成するお願いを叶えることでOB訪問が出来るので、距離がグッと近づきます。自己分析やES添削、面接対策まで何でも相談することが可能です。

【社会人の所属企業例(一部)】

ゴールドマン・サックス証券、マッキンゼー、Google、三菱商事、伊藤忠商事、電通、日本テレビ、P&G、味の素、サントリー、トヨタ自動車、オリエンタルランド、任天堂、リクルート、集英社、AGC、SONY、全日本空輸、外務省、DeNA、メルカリなど約5000社