【2025年最新】音楽業界を徹底解説!「やめとけ」と言われる理由も

2025/09/19

目次

1.

9.

「音楽が好きだから、将来は音楽業界で働きたい」と考える就活生は少なくありません。音楽業界には、アーティストとして表舞台に立つ仕事だけでなく、裏方として音楽を支える多くの職種が存在しています。一方で、音楽業界に対して「やめとけ」など、ネガティブな意見を見た方も多いのではないでしょうか?

本記事では、音楽業界のビジネスモデルや仕事内容、市場の動向、そして「やめとけ」と言われる理由についても詳しく解説します。

音楽業界への理解を深め、自分がどのように関わっていけるかを具体的にイメージできるようにしましょう。

音楽業界とは?

音楽業界とは、音楽に関連する様々な活動やビジネスを含む産業の総称です。音楽業界と一口に言っても、アーティストや音楽プロデューサーだけでなく、レコード会社やメディア、配信の運営など職種、業務は多岐に渡ります。

そのため音楽業界志望の方は、

・音楽の制作か

・音楽を完成させる仕事か

・届ける仕事か

・アーティストを支える仕事か

など、どんな仕事がしたいか具体的にする必要があります。

またアーティストの売れ行きに左右されるなど他の業界と比べ不安定なことから、音楽業界はやめとけと言われがちです。

他にも職種によっては、就業時間がバラバラで体への負担が大きいことから、言われることもあります。

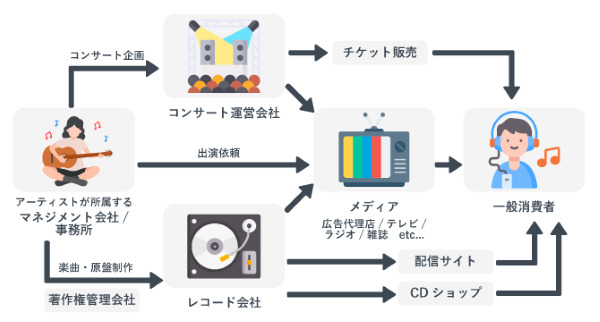

【図で解説】音楽業界のビジネスモデルと仕事内容

以下が音楽業界のビジネスモデルをまとめた図です。

(アーティストや会社によって委託する業務は異なります)

アーティストが音楽活動を行うために、多くの人や会社が携わっていることがわかるのではないでしょうか。この記事を通して、この中の「どこで働きたいか」を明確にできると良いでしょう。

次に、それぞれどのような仕事をしているのか、解説していきます。代表的な企業も掲載しているため、企業選びの参考にもなります。

マネジメント会社・アーティスト所属事務所

その名の通り、所属するアーティストのマネジメントを行います。

主な業務として

・アーティストのプロフィール作成や戦略立案

・スケジュール管理

・メディア等媒体への出演依頼

・アーティストのトラブル対応

などが挙げられます。

アーティストと一番近い距離で働くことができるため、興味を持っている方も多いのではないでしょうか。アーティストの活動に深く関われるという大きな魅力があります。その一方で、マネージャーなどは常に帯同しなければならないため、不規則な就業時間になりがちな職業です。

実はマネジメント会社によって所属するアーティストの系統が異なることが多いのをご存じですか?

例えば大手芸能事務所のSTARTO ENTERTAINMENT(旧ジャニーズ事務所)は、男性アーティストに限定しています。

マネジメント会社も無数にあるので、ぜひ選択肢の1つとして視野に入れてみてください!

代表的なマネジメント会社

スターダストプロモーション、STARTO ENTERTAINMENT、LDH、アミューズ

レコード会社

レコード会社は主に音楽や音声コンテンツの制作、販売、マーケティング、プロモーションなどを行う企業です。

アーティストと契約をして販売権や原盤権を得ることで、収益を得ています。

音楽以外にも、コンサートの手配やイベント企画、またアーティスト育成などに携わることも多く、レコード会社の中だけでも仕事内容は多岐に渡ります。

レコード会社の代表的な企業

エイベックスグループ、ソニーミュージック、ワーナーミュージックジャパン、ユニバーサルミュージックなど

音楽配信サービス

音楽のダウンロード販売や、音楽サブスクリプションサービスを提供しています。

アーティストとの契約を通じて音楽コンテンツを提供し、ユーザーからダウンロード料金、もしくは定期的な利用料金を得る仕組みです。

他にも、無料ユーザー向けに表示される広告・サービス内のオプション機能による収入などもあります。

また新規ユーザー獲得のために様々な企業やプラットフォームと提携したりしています。

代表的な音楽配信サービス運営企業

Spotify Technology、Apple、AWA、LINE MUSIC株式会社USEN-NEXT HDなど

著作権管理事業

著作権管理とは、著作権者や著作権利用者を管理・保護し、著作権に基づく収益を最大化するためのサービスを提供する組織です。

作曲家や作詞家に著作権が認められていることからも分かるように、音楽は著作物として保護されています。したがって、無断で音楽を商用利用されないよう、著作権を管理する必要があります。たとえば、お店やテレビ番組で音楽を流す場合や、カラオケで使用する場合には使用料が発生し、その料金は著作権管理事業者に支払う必要があります。

無断で使われた時の著作権侵害対応や監視などを担うことで、アーティストや作詞家、作曲家を守っているのです。

著作権管理事業の代表的な企業

日本音楽著作権協会、NexTone

物販(CD、チケット販売)

CDやDVDを実店舗、インターネットで販売するCDショップも音楽業界の仕事です。

ただCDの販売を行うだけではありません。実店舗を使ってアーティストのイベントを開催したり、購入特典の企画をしたりと様々な販促を行っています。

チケット販売では、ライブやイベントの抽選からチケットの販売までを行っています。アーティストとの契約を増やすために、フェスなどイベントの開催を行ったり、使いやすい機能にアップデートしたりと仕事内容は様々です。

物販(CD、チケット販売)の代表的な企業

タワーレコード、ぴあ、e+、ローソンエンタテイメント

コンサート運営会社

コンサートの運営会社は、マネジメント会社やアーティストなどの主催者の意向を聞きながら企画や運営を行う会社です。

主な業務内容として

・コンサートの企画

・会場やスタッフの手配

・販促準備

などが挙げられます。

コンサート、ライブのプロデュースに興味のある人には向いている仕事と言えるかもしれません。

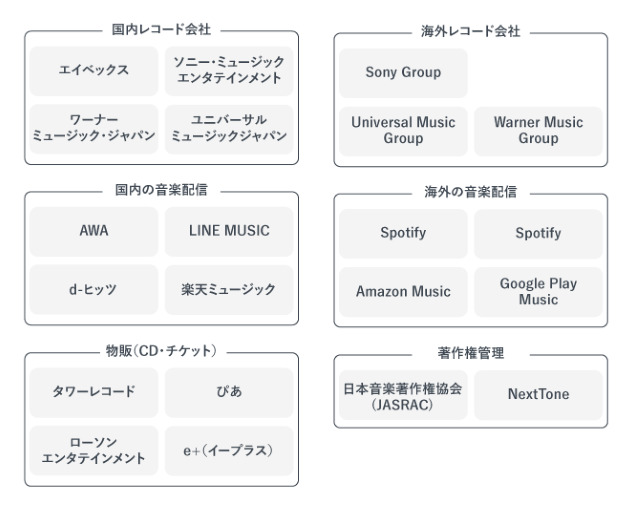

【最新版】音楽業界の業界地図

以下は音楽業界の業界地図です。

業界地図を理解するとともに、自分がどのような分野・企業に興味があるのかも一緒に確認していきましょう。

音楽業界のリアルを知るならMatcher

ここまで音楽業界のビジネスモデルについて解説してきました。ここから具体的に業務イメージを持つためにはOB・OG訪問がオススメです。

Matcherなら実際に音楽業界で働く社会人の方から、直接お話を聞くことができます。

Matcher(マッチャ―)とは

所属大学や住んでいる地域に関係なくOB・OG訪問ができるアプリです。

就職活動において、「音楽業界のリアルを知りたいけど、話を聞ける人がいない」「キャリアセンターに行くのが面倒だ」などの悩みはありませんか?

そういった人は、ぜひMatcherを活用してみてください。

Matcherをおすすめする5つの理由

・大手企業からベンチャー企業の社会人3.5万人が登録している!

・出身大学関係なく、OB・OG訪問できる!

・住んでいる地域に関係なく、オンラインでOB・OG訪問できる!

・ワンクリックで簡単にOB・OG訪問依頼できる!

・あなたにマッチ度が高い企業のみから特別選考スカウトが届く!

次に、2025年の音楽業界について、現状と今後の課題を解説していきます。

▼音楽業界の現状と今後の課題

・ストリーミング配信が音楽市場を牽引

・ライブやフェスの復活で売上増加

・CDや音楽ソフトの減少は大きな痛手

音楽業界に興味がある方は、しっかりと理解しておきましょう。

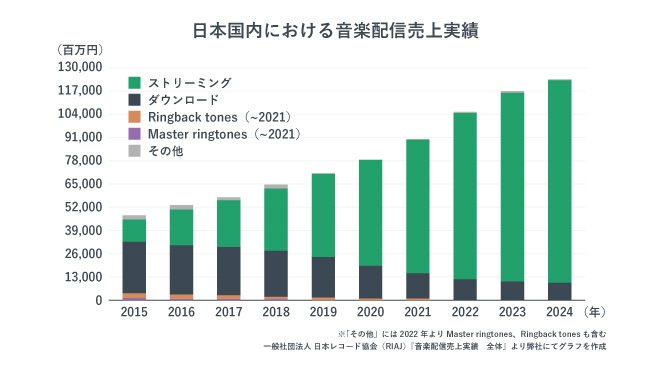

ストリーミング配信が音楽市場を牽引

聴きたい曲を聴きたい時に気軽に聴けるストリーミング配信は年々拡大しています。

上記は2015年〜2024年の日本国内における音楽配信売上実績を示すグラフです。

日本レコード協会の調査によると、2024年のサブスクリプション・広告収入を含むストリーミング配信の売上は前年比106%の1,233億円でした。

最近は学割や家族割、1ヵ月限定利用できるプランなど様々な料金プランが出て使いやすくなっている点から、今後もストリーミング配信の利用者は増加することが予測できます。

【参考】一般社団法人 日本レコード協会(RIAJ)『音楽配信売上実績 全体』

【参考】一般社団法人 日本レコード協会(RIAJ)『音楽配信売上実績 全体』

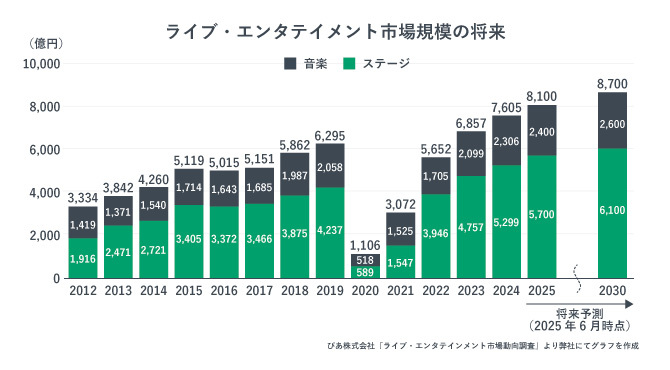

ライブやフェスの復活で売上増加

ライブ・エンタメ市場は新型コロナにより大きな影響を受けました。しかし、2023年は新型コロナによるイベント上限が完全に撤廃され、ライブやフェスが完全復活したことにより、市場は大きく回復しました。

ぴあ総研は2024年のライブ・エンタテインメント市場規模について、対前年増減率10.9%増の7,605億円となり、過去最高を更新した、と公表しました。コロナ禍前の2019年と比べても20.8%増と大幅に伸びていることが分かります。

さらに2030年のライブ・エンタテインメント市場規模予測も、前年から上方修正する結果となりました。

ライブやフェスの復活によってアーティストの音楽活動の幅が広がるため、音楽業界もこの影響を大きく受けることが予測できます。

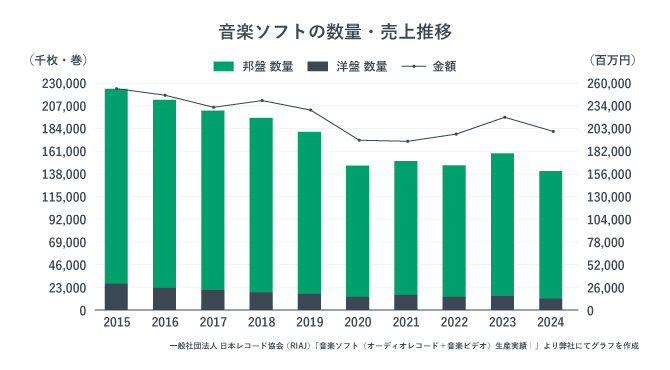

ストリーミング配信の需要が高まった一方で、これまで売上に大きく貢献していたCDや音楽ソフトの需要は縮小傾向にあります。

上記は音楽ソフト(※)の日本国内における生産実績です。

上記は音楽ソフト(※)の日本国内における生産実績です。

日本レコード協会の調査によると、音楽ソフトの生産実績は2015年頃から緩やかに減少しています。数量・売上ともに2022〜2023年にかけて回復しましたが、2024年は数量が減少に転じ、金額も前年割れとなっています。

※音楽ソフトとは…

オーディオレコード(CD・アナログディスクなどの音声メディア)と、音楽ビデオ(Blu-ray・DVDなどの映像メディア)を合わせた総称。

一方で、近年はレコードが若者を中心に再び注目を集めています。このように、付加価値の高いメディアの需要は今後も広がると考えられるでしょう。音楽業界は、変化する市場ニーズに柔軟に対応していくことが求められています。

【参考】一般社団法人 日本レコード協会 (RIAJ)『音楽ソフト(オーディオレコード+音楽ビデオ)生産実績』

【参考】一般社団法人 日本レコード協会 (RIAJ)『音楽ソフト(オーディオレコード+音楽ビデオ)生産実績』

ここまで、音楽業界のビジネスモデルや動向について解説してきました。次に、音楽業界に向いている人の特徴を6つご紹介します!

音楽業界で働きたい方は、ぜひ参考にしてください。

①音楽に情熱を持ち続けられる人

音楽業界に興味を持ったきっかけとして「音楽が好き」という人が多いのではないでしょうか。

たとえ楽曲制作やアーティストと直接関わらない職種であっても、業界では常に音楽とのつながりを感じながら仕事をすることになります。そのため、音楽への強い関心や情熱を持っている人は、高いモチベーションを保ちながら働けるでしょう。

一方で、「好き」という気持ちだけでは続けるのが難しい場面も多いです。「長期的に情熱を持ち続けられるかどうか」が問われる業界でもあります。したがって「なぜ音楽を仕事にしたいのか」という目的意識は、自分の中で明確にしておくことが大切です。

「情熱がある=特定のアーティストのファン」はNG!

「アーティストが好きだから」という理由で音楽業界を志望する人も少なくありません。

しかし、この理由を志望動機として使うのは避けた方が良いでしょう。

アーティストがファンの前に出るために、様々な職種の人が多く関わっています。

そのため、いざ仕事となると理想と現実のギャップを感じて、仕事を続けるのが難しい場合も多いです。

②流行りに敏感な人

音楽業界では、最新のトレンドや流行に敏感であることが大切です。世間の動きを素早くキャッチし、それを企画やプロモーションに活かせる人は業界で重宝されます。

また、流行を理解しつつ、新しい風を取り入れられる柔軟さも求められるでしょう。常にアンテナを張り巡らせ、情報収集を怠らない姿勢が重要です。

③新しいものを作るのが好きな人

音楽業界は常に変化し続ける世界です。現在の流行を追うだけでなく、世間のニーズに合わせた新しいコンテンツの創出が求められます。

したがって、新しい企画やアイデアを生み出し、それを形にすることに喜びを感じる人は向いていると言えるでしょう。独創性や挑戦心を持って、既成概念にとらわれずに創作できることがアピールポイントになります。

④情報収集が得意な人

音楽業界では、仕事を進めるうえで情報収集が欠かせません。

たとえば、競合するレコード会社が契約するアーティストの発売時期が重ならないよう調整するなど、競合調査が必要です。また、世間のトレンドを把握しながら、どのようなプロモーションが効果的か、どの媒体で広告を打つべきかなどを常に考え、情報を集め続けることが求められます。

そのため高い情報収集力は、音楽業界のどの分野でも大きな強みとなるでしょう。

⑤チームで動くのが好きな人

現在の音楽業界では、楽曲制作からプロモーション、ライブ運営に至るまで多様な専門職が連携して仕事を進めています。

作曲家やエンジニア、プロデューサーが楽曲を作り上げる一方で、マーケティング担当やPRスタッフ、SNS運営チームがアーティストの魅力を効果的に伝えます。ライブイベントでは舞台スタッフや音響・照明技術者が一体となり成功を支えているのです。

こうしたチームワークを大切にし、互いに連携しながら目標に向かって進める人は、この業界で力を発揮しやすいでしょう。

⑥コミュニケーション力が高い人

音楽業界は様々な立場の人とコミュニケーションを取る機会が多いため、コミュニケーション力に自信のある人は向いていると言えます。特にレコード会社などアーティストと直接的に関わりのある職種の人は、関わり慣れないアーティストに対して気を遣わなければなりません。

コミュニケーション力が高い人は、円滑に仕事を進められるでしょう。

「音楽業界はやめとけ」と言われている理由6選

「音楽業界 やめとけ」というワードを目にしたことがある就活生も多いのではないでしょうか?

その要因として、以下の理由が挙げられます。

その要因として、以下の理由が挙げられます。

▼「音楽業界はやめとけ」と言われる理由

①ワークライフバランスの崩れ

②不安定な収入

③競争の激化

④体育会系の雰囲気

⑤想像していた業務との乖離

⑥扱いたい音楽分野とのミスマッチ

以下で詳しく解説していきます。

①ワークライフバランスの崩れ

音楽業界ではイベントやライブの準備、突発的な対応などにより、労働時間が長くなりがちです。イベントによる休日出勤や深夜残業も少なくありません。

音楽イベントを企画・運営する場合、イベント本番前後は現場に常勤する状態になります。また、イベントは土日祝日に行われることも多く、カレンダー通りに休みをとるのは難しいでしょう。

さらに音楽雑誌など、音楽系のメディアに勤める場合は忙しいことが多いです。特に同時並行で取材やプロジェクトが進行することが多いため、納期前は残業が増え、休日出勤も発生しやすいです。

こうした業界特有の忙しさから、ワークライフバランスの確保が難しい場合が多いと言えます。

②不安定な収入

音楽業界では、収入の安定性に大きな課題を抱えています。多くがフリーランスや契約ベースでプロジェクト単位の仕事を請け負うため、仕事量や収入は月によって大きく変動しがちです。

クリエイティブ職はヒット作の有無や作品の評価によって収入が左右されやすく、裏方スタッフはライブやイベントの開催状況に大きく影響されます。特にライブやツアーのキャンセル・延期があると収入が急減するリスクが高いです。

一方で、経理や人事などのコーポレート部門は比較的安定した給与が見込めます。職種や企業規模によって給与水準は異なるため、自身のキャリアプランに応じて情報収集をしっかり行うことが重要です。

③競争の激化

音楽業界は年々競争が激化しており、多くの人が限られたポジションやチャンスを求めてしのぎを削っています。特に人脈なども重視される場合が多いです。

また、音楽業界は流行に左右される傾向もあります。どれだけ実力があっても、タイミングや運によって評価が変わることも少なくありません。そのため、安定を重視する人にとっては不向きと感じる場面もあるでしょう。音楽への強い情熱や粘り強さが継続的に求められる業界です。

④体育会系の雰囲気

音楽業界には、特に制作やライブ現場などで体育会系の雰囲気が根強く残っています。特に上司・先輩との関係が重視される傾向があり、強い上下関係によるストレスが生じる可能性も否定できません。

ただし、企業によって社風や人間関係の風通しは大きく異なります。就活ではカルチャーマッチも重要な判断材料のひとつです。「音楽業界だから」と一括りにせず、インターンや説明会などを通して企業ごとの雰囲気を見極めておくことが大切です。

⑤想像していた業務との乖離

「音楽業界で働く」と聞いて、アーティストの方と一緒にお仕事をする華やかな業務を思い浮かべる方も多いのではないでしょうか。

そのような仕事もある一方で、先にご紹介したような裏方の仕事が大半を占めるのも事実です。正しい業務理解をしないまま音楽業界に入ると、そのような華やかなイメージとの乖離を起こす可能性があります。

⑥扱いたい音楽分野とのミスマッチ

音楽業界に関心を持つ就活生の多くは、自分の好きな音楽ジャンルに関わる仕事を希望することが多いでしょう。

しかし実際には、希望するジャンルと担当する業務が必ずしも一致せず、ミスマッチが生じるケースも少なくありません。また、新卒入社時には音楽とは関係のない業務を担当することも多々あります。

そのため、自分の興味や専門にこだわりすぎず、幅広い業務に柔軟に対応する姿勢が求められます。多様な経験を積むことで、将来的に希望の分野に近づくチャンスも広がるでしょう。

Matcherで音楽業界で働く社会人に話を聞こう

ここまで音楽業界に向いている人の特徴や「やめとけ」と言われる理由について解説してきました。自分が本当に向いているのか、気になる就活生の方も多いのではないでしょうか?

そんな方にはMatcherを使ったOB・OG訪問がオススメです。実際に音楽業界で働く社会人に話を聞くことができます。

Matcherとは…

就職活動において、「音楽業界で働く先輩に話を聞きたい」「OB・OGの人にメールや電話をする勇気がない」「キャリアセンターに行くのが面倒だ」などの悩みはありませんか?

そういった人は、ぜひMatcherを活用してみてください。

Matcherをおすすめする5つの理由

・大手企業からベンチャー企業の社会人3.5万人が登録している!

・出身大学関係なく、OB・OG訪問できる!

・住んでいる地域に関係なく、オンラインでOB・OG訪問できる!

・ワンクリックで簡単にOB・OG訪問依頼できる!

・あなたにマッチ度が高い企業のみから特別選考スカウトが届く!

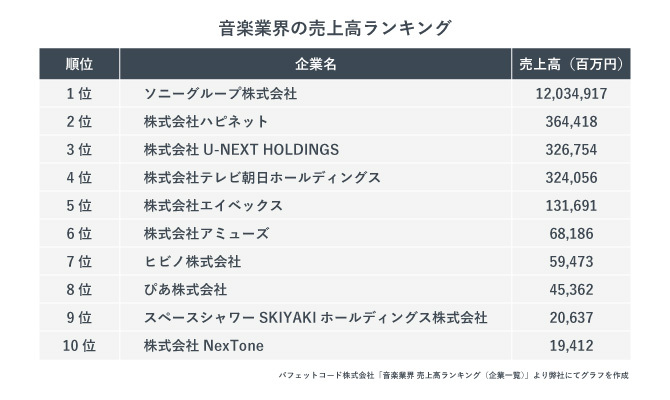

以下は2025年7月現在の音楽業界売上高ランキングです。

ぜひ、就活における企業選びの参考にしてください。

上記のランキングは全て上場している企業です。

音楽業界大手は、楽曲の制作や配信、販売など広い範囲での事業をしている企業が目立ちます。

このランキングを参考に、音楽業界における企業選びを進めていきましょう。

音楽業界のホワイト企業を探す方法2選

音楽業界のホワイト企業を探す方法について以下の2つをご紹介します!

ホワイト企業の特徴について以下の記事でまとめているので、是非ご覧ください!

▼音楽業界のホワイト企業を探す方法2選

①企業実績を見る

②OB・OG訪問を行う

①企業実績を見る

ホワイト企業と判断する指標の1つとして、売上や働き方などの企業の実績を見るポイントがあります。

ポイントとしては以下の6つが挙げられます。

・売上高は伸びているか

・勤続年数の長さ

・残業時間

・女性が働きやすい制度や仕組みがあるか

・離職率の低さ

・研修制度が充実しているか

これらの実績は企業のHPやナビサイトに掲載されていることが多いので、ぜひチェックしてみましょう!

以下に、企業実績の見方の一例をご紹介します。

以下に、企業実績の見方の一例をご紹介します。

離職率の低さ

残念ながら、音楽業界全体の離職率に関するデータはありません。しかし、他の情報から類推することはできます。厚生労働省による『就職後3年以内の離職率の推移』を見ると、2025年10月現在の新規大卒就職者の3年以内離職率は34.9%です。また、生活関連サービス業、娯楽業に注目して就職後3年以内の離職率の推移を見ると、離職率平均が40%後半〜50%前半であることがわかるでしょう。

ここから企業別で離職率を見ることで、業界平均である40%後半〜50%前半より離職率が低い企業はホワイト企業の可能性があると考えることができます。また、音楽業界における離職率の感覚をOB・OG訪問で聞くこともおすすめです。

【参考】厚生労働省『新規大卒就職者の産業分類別就職後3年以内の離職率の推移』

【参考】厚生労働省『新規大卒就職者の産業分類別就職後3年以内の離職率の推移』

福利厚生の充実さ

音楽業界は先に紹介した通り、長時間労働が多く、ワークライフバランスが崩れやすい傾向があります。しかし、そういった傾向をカバーできる福利厚生制度を設けている企業は、ホワイト企業である可能性が考えられます。

例えば、

・休日出勤時の代休制度

・フレックスタイム制度

・在宅勤務・リモートワーク制度

・長期休暇制度

・メンタルヘルス支援(カウンセリング制度など)

など、音楽業界におけるブラック要素をカバーできる制度があるかどうか、が指標となるでしょう。

もちろん希望する業務や職種によって働き方は異なります。自分のライフスタイルや価値観に合った制度が整っているかを事前に確認することが大切です。求人情報だけでなく、社員インタビューや企業の公式サイトなども活用し、実際の働き方に目を向けるとよいでしょう。

②OB・OG訪問を行う

音楽業界は他業界と比べ特殊な業界ということもあり、一般的に言われているホワイト企業の特徴と若干ずれている可能性もあるでしょう。

そのため、OB・OG訪問を使って音楽業界で働く人に直接聞いてみることをおすすめします。

「御社はホワイト企業ですか?」と直接的には聞きづらいかもしれません。

仕事のやりがいや、働きやすさ、研修制度など、自身が不安に思っている点から探っていくとホワイト企業と見極めやすいかもしれません!

音楽業界の実態を聞くならMatcher

記事の冒頭でも紹介しましたが、音楽業界は業界や就業時間の不安定さから「やめておいた方がいい」という声もあります。しかし、それはあくまで一部の意見に過ぎず、実際に働いている人の中にはやりがいを感じている人も多いでしょう。

そこで音楽業界で実際に働いている人に話を聞く手段としてMatcherをおすすめします!

Matcher(マッチャ―)とは

就職活動において、「音楽業界で働く先輩がいない」「OB・OGの人にメールや電話をする勇気がない」「キャリアセンターに行くのが面倒だ」などの悩みはありませんか?

そういった人は、ぜひMatcherを活用してみてください。

Matcherをおすすめする5つの理由

・大手企業からベンチャー企業の社会人3.5万人が登録している!

・出身大学関係なく、OB・OG訪問できる!

・住んでいる地域に関係なく、オンラインでOB・OG訪問できる!

・ワンクリックで簡単にOB・OG訪問依頼できる!!

・あなたにマッチ度が高い企業のみから特別選考スカウトが届く!!

以下のボタンから登録して、内定獲得への一歩を踏み出しましょう!MatcherでOB訪問できる相手を探してみる(無料)

おわりに

音楽業界について詳しく解説しましたが、いかがでしたか?

冒頭でもお伝えしましたが、他業界と比較し音楽業界は特殊な業界であるため、具体的にどんな業界かを知るのは難しいでしょう。

音楽業界により興味を持ったら、次はOB・OG訪問や説明会を通して、音楽業界に対する具体的なイメージをより深めていきましょう!