【テンプレ付き】企業研究のやり方|調べることや面接前の対策も解説

2026/01/29

目次

1.

9.

就活を成功させるためには、企業研究は欠かせません。しかし、就活を始めたばかりで、企業研究のやり方が分からない方は多いでしょう。

本記事では、企業研究のやり方が分からない方に向けて、企業研究の目的や調べる項目・調べる方法を徹底解説します。ぜひ本記事を参考にして、企業研究のやり方をマスターしましょう!

本記事では、企業研究のやり方が分からない方に向けて、企業研究の目的や調べる項目・調べる方法を徹底解説します。ぜひ本記事を参考にして、企業研究のやり方をマスターしましょう!

企業研究とは

企業研究とは、企業の基本情報や将来性、社内文化、事業戦略などを多角的に分析し、自分の価値観やキャリアビジョンに合っているかどうかを判断する作業です。ただ企業のデータを集めるだけでなく、「その企業で自分がどのように活躍できるのか」「企業の方針や環境が自分の理想と合っているか」を判断するための重要な作業となります。

自己分析や業界研究と同様に、しっかりとした企業研究を行うことで、より納得のいく就職先選びができるでしょう。

企業研究と業界研究の違い

企業研究と業界研究の違いが分からず、混同してしまう人が多いと思います。

▼企業研究と業界研究の違い

企業研究:「1つの企業」に対して調べ上げること

業界研究:「1つの業界」について理解を深めること

業界研究をしてから、企業研究をしていくのが一般的な流れで、志望業界を絞って就活を効率的に進めることができます。

企業研究の目的

企業研究をする前に、まずは企業研究の目的を明確にしましょう。企業研究の主な目的は以下の3つです。

▼企業研究の目的

①自分に合った企業を見つけるため

②将来像やキャリアプランを明確化するため

③選考対策として志望動機を作るため

それぞれ解説していきます。

①自分に合った企業を見つけるため

企業研究は、入社後のミスマッチを未然に防ぐためにも重要です。採用ページや会社説明会では企業の魅力が強調される傾向がありますが、必ずしも企業の全体像を把握できるわけではありません。企業研究を通じて、企業の良い面だけでなく、課題や実情にも目を向けることで、自分に合った職場環境かどうかをしっかりと判断することができ、入社後に後悔するリスクを減らすことにつながります。

そのため、企業研究では基本情報を追うだけでなく「自分がどう感じたか」を記録することも非常に重要です。ぜひ意識してみてください。

②将来像やキャリアプランを明確化するため

一つの企業に対して、提供しているサービスや働き方を調べていくと、おのずと自分のやりたいことや理想の働き方が思い浮かんできます。この作業を繰り返していくうちに、自分のキャリアの歩み方・将来像を考えることができるでしょう。企業研究をする際は、ぜひ「自分がこの会社で働いたらどうなるか」をイメージしながら取り組んでみてください。

③選考対策として志望動機を作るため

企業研究は、納得感のある志望動機を作成するための基盤となります。エントリーシートや面接で志望動機を問われた際、十分な企業研究ができていなければ、その人らしさや熱意が伝わる志望動機を作ることができません。

反対に、実際に企業を訪問して現場の雰囲気を感じたり、社員の話を聞いたりすることで、企業の理念や事業内容、社風を深く理解できます。実体験をもとに自分の言葉で志望動機が作成できれば、「自社のカルチャーに合った人材」と評価される可能性が高まるでしょう。

企業研究をもとにした志望動機の作り方は「例文あり|面接・ES対策に使える企業研究の活用方法3選」の章でも詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてください。

【テンプレあり】企業研究のやり方を5STEPで解説

ここではテンプレート付きで企業研究の手順をご紹介します。以下のやり方に沿って進めることで、企業理解を深め、自分に合った企業を見極めることができるでしょう。

▼企業研究のやり方

STEP1|企業研究する会社を決める

STEP2|企業研究シートを準備する

STEP3|インターネット・書籍で基本情報を集める

STEP4|イベント参加・OB・OG訪問を行う

STEP5|適性・志望動機を考える

それぞれ解説していきます。

STEP1|企業研究する会社を決める

まずは企業研究する会社を決めましょう。最初は自分が知っていたり、なんとなく受けてみたいという企業で大丈夫です。

STEP2|企業研究シートを準備する【テンプレあり】

まず、企業の情報を整理するための「企業研究シート」を準備しましょう。「調べることがわからない」という就活生も、企業研究シートがあれば迷うことなく進めることができます!

ぜひ以下の企業研究シートをダウンロードし、効率的に企業研究を進めましょう!

▼企業研究シートのテンプレ

STEP3|インターネット・書籍で基本情報を集める

次に、インターネットや書籍を用いて企業に関する情報収集を行います。

企業の公式サイトやIR情報、業界地図などをリサーチし、企業の理念や事業内容、社風、成長性などを把握しましょう。選考の前に「調べればわかること」は調べ尽くしておく意識を持っておくのがオススメです。

具体的な情報収集の方法は「企業研究に役立つ情報収集の方法」の章でご紹介していますので、ぜひ参考にしてください。

STEP4|イベント参加・OB・OG訪問を行う

企業研究は「インターネットや書籍で調べられることは全てリサーチした」だけで終わりではありません。インターンシップや座談会などのイベントに参加したり、OB・OG訪問を行ったりすることで、企業のリアルな雰囲気や働き方の実態について研究しましょう。

ネット上だけでは分からない情報までしっかり収集することで、納得感のある志望動機を作ることができます。さらにOB・OG訪問を通した企業研究では、志望度の高さをアピールすることもでき、他の就活生との差別化も可能です。

OB・OG訪問アプリMatcherで徹底的な企業研究を!

OB・OG訪問では、実際に働く社会人から企業の具体的なカルチャーやキャリアプランなどを聞くことができます。OB・OG訪問から企業研究を行うことで、他の就活生と差別化できる「リアルな企業研究」ができるでしょう。

そこでオススメなのがOB・OG訪問アプリのMatcherです!

Matcherとは、所属大学や住んでいる地域に関係なくOB・OG訪問ができるアプリです。

Matcherとは、所属大学や住んでいる地域に関係なくOB・OG訪問ができるアプリです。就職活動において、「近くに頼れる先輩がいない」「OB・OGの人にメールや電話をする勇気がない」「キャリアセンターに行くのが面倒だ」などの悩みはありませんか?

・大手企業からベンチャー企業の社会人3.5万人が登録している!

・出身大学関係なく、OB・OG訪問できる!

・住んでいる地域に関係なく、オンラインでOB・OG訪問できる!

・ワンクリックで簡単にOB・OG訪問依頼できる!

・あなたにマッチ度が高い企業のみから特別選考スカウトが届く!

以下のボタンから登録して、内定獲得への一歩を踏み出しましょう!

STEP5|適性・志望動機を考える

最後に、収集した企業情報と自己分析を照らし合わせ、自分がその企業で活躍できるか、また志望動機に説得力を持たせられるかを考えます。

企業の求める人物像と自分の強みが一致しているか、社風や働き方が自分に合っているか、企業の成長性や将来性に魅力を感じるかなどを確認し、適性を判断しましょう。

その上で、志望動機を作成する際は、企業理念や事業内容に共感できる点、企業の強みや特徴と自分の経験・スキルをどう結びつけるかを整理します。そしてなぜその企業で働きたいのかを具体的なエピソードとともに説明できるようにすることが重要です。

企業研究をもとにした志望動機の作り方は「例文あり|面接・ES対策に使える企業研究の活用方法3選」の章でも詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてください。

企業研究で調べること30選

「企業研究したいけど、何を調べればいいか分からない」とお悩みの就活生も多いのではないでしょうか?

ここでは、企業研究で調べることを項目別に30個ご紹介します。全て今後の選考で役に立つ項目ですので、ぜひご紹介した企業研究シートを使って進めていきましょう!

▼企業研究で調べるべき項目

①基本情報

②事業内容

③理念・風土

④待遇・キャリア

⑤採用・選考情報

⑥インターンシップなどのイベント参加時に調べること

それぞれ解説していきます。

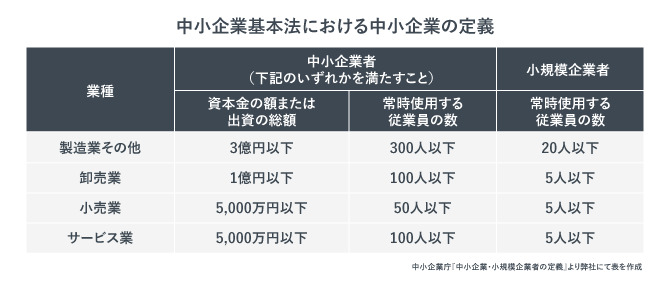

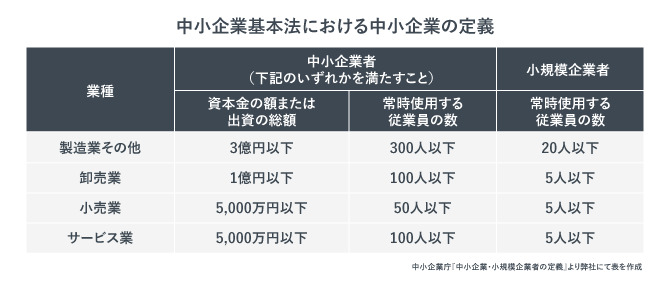

【参考】中小企業庁『中小企業・小規模企業者の定義』

①基本情報

企業の基本情報を調べることで、その企業の成り立ちや方向性、成長性を理解し、自分の価値観やキャリアプランと合致するかを判断できます。基本情報を押さえることで、企業研究の土台ができ、志望動機にも説得力を持たせることができます。

▼基本情報について調べること

・企業名・設立

・本社所在地・事業所

・資本金

・従業員数

それぞれ解説していきます。

企業名・設立

企業名については、正式名称と通称を把握しておきましょう。例えば大手自動車メーカーのホンダの正式名称は「本田技研工業株式会社」です。知らなかったり間違えたりすると失礼にあたるため、しっかり調べておくのが無難です。

また、企業名の由来・企業名の変遷も調べておくと良いでしょう。同時に設立の背景や経緯も知ることができ、志望動機や企業でやりたい仕事に結びつけることが可能です。

本社所在地・事業所

働く場所を調べる際には、本社所在地に加えて事業所・支社・工場・研究所の場所も一緒に調べましょう。特に転勤がある業界の場合、どこに勤務する可能性があるかもある程度目星をつけることができます。

資本金

一般的に、資本金が小さい企業は初期投資があまり必要ではなく、反対に大きな企業は初期の設備投資が必要な業務形態と考えられます。例えば、資本金額と比較してビジネス規模が大きい企業は、効率の良いビジネスができている可能性が高いでしょう。

従業員数

従業員数は、会社の規模を知る上で重要な数字です。

中小企業は、中小企業基本法にて「資本金額または出資総額」「従業員数」で以下のように定義されています。

大手企業に関する厳密な定義はありませんが、一般的に中小企業基本法で定められている中小企業の規模を超える企業と解釈できます。大手・ベンチャーなど企業規模にこだわりがある人は、従業員数もしっかり確認しておきましょう。

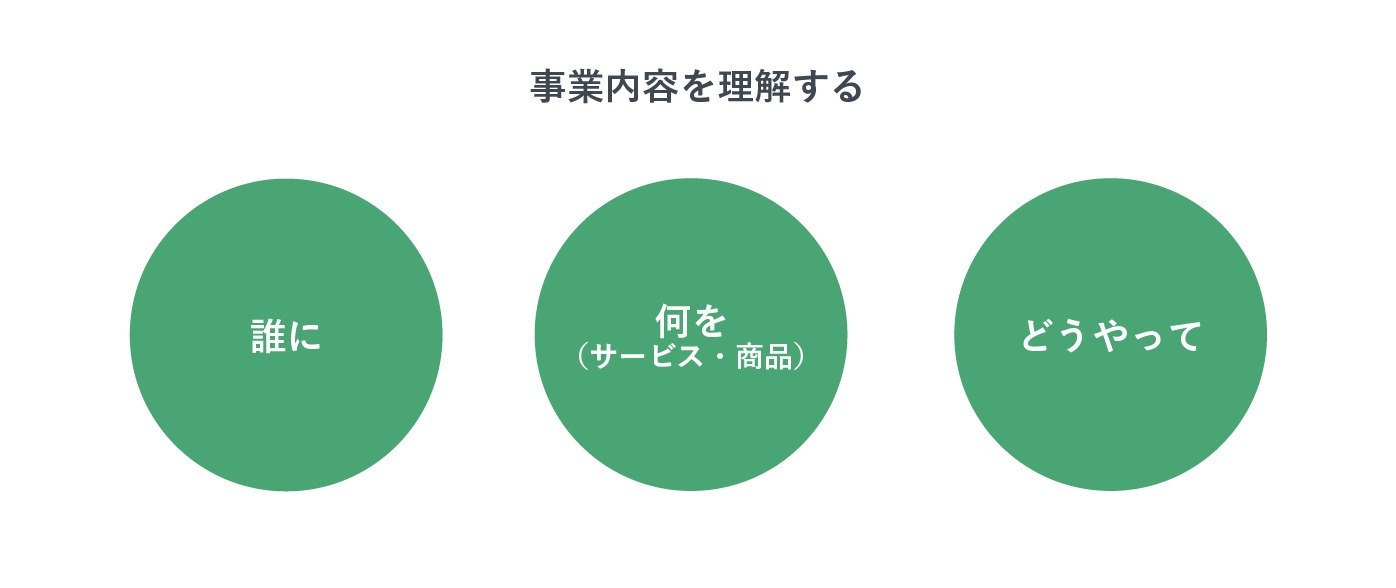

②事業内容

次に、企業の事業内容について調べます。

事業内容は、就活軸や携わりたい仕事に直結する内容です。理解が浅いと面接で対応できない場面も出てきますので、しっかりリサーチしましょう。

▼事業内容について調べること

・業界

・業界の平均給与

・売上高の推移・利益率

・主な事業内容

・業界における立ち位置(強み・弱み)

・将来性

業界

まずは「研究先の企業がどの業界に属するのか」を調べましょう。業界地図や企業の採用ホームページで確認することができます。

また業界全体の動向を把握することも、企業研究を進める上で重要です。業界ごとの売上規模は業界地図や、総務省・経済産業省の「経済構造実態調査」で確認できますので、ぜひ参考にしてください。

業界の平均給与

待遇面で企業の平均年収を調べるのはもちろんですが、業界の平均給与も調べておくと良いでしょう。業界の平均給与を知ることで、各企業の待遇比較もできます。

調べる際は厚生労働省の「賃金構造基本統計調査」を見てください。業界ごとの平均給与データを閲覧することができます。

売上高の推移・利益率

企業の売上高とその推移は必ず確認しましょう。その企業がどのくらい売上を上げているかだけでなく、今企業が成長期にあるのか、もしくは停滞しているのかも売上高の推移から考えることができます。

また利益率も企業研究において重要な要素です。利益率は「どのくらい利益を上げる力があるか」を示す指標であり、利益率が高いほどコストを抑えて高い収益を上げている企業であることを意味しています。

どちらも企業のIR資料や有価証券報告書から確認することができます。

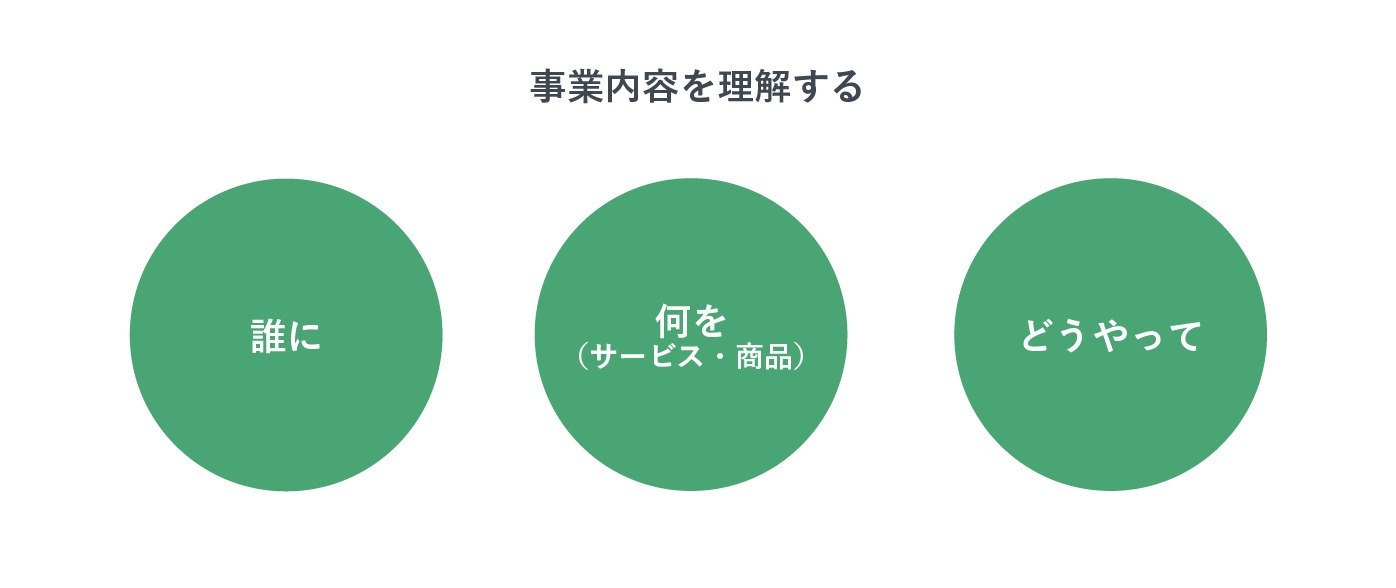

主な事業内容

主な事業内容を見る際は、以下の観点でまとめてみましょう。

【誰に】企業がターゲットとしている顧客層

【何を】企業が提供しているサービスや商品

【どうやって】サービス提供・商品販売の方法

これらの3つの要素を理解することで、企業の事業内容を大まかに知ることができます。

業界における立ち位置(強み・弱み)

業界における順位や立ち位置から、企業の強み・弱みを把握しましょう。

例えば、以下のように業界における立ち位置・強みと弱みをまとめることができます。

業界のリーディングカンパニー

【強み】市場シェアや売上高が高く、ブランド力・安定性があり、事業基盤が強固

【弱み】組織が大きいため意思決定が遅く、変化や新規挑戦に慎重になりやすい

急成長企業

【強み】成長率が高く、裁量の大きい環境で新しい取り組みに挑戦しやすい

【弱み】制度や教育体制が未整備で、経営や業績が不安定な場合がある

このようにまとめることで、自分とのマッチ度や競合との差別化を考えやすくなります。

あくまで一例ですので、各業界や企業に沿った形で企業研究を進めてみてください。

将来性

将来性は就職先を決める上で非常に重要な要素です。売上の推移や業績、業界全体の動向から「企業の将来性が見込めるか」を考えてみましょう。

また新聞やニュースでは企業の分析を行っている記事も多いため、ぜひ参考にしてみてください。

③理念・風土

企業ごとの理念・風土は、特に自身とのカルチャーマッチを考える上で非常に重要な要素です。ESや面接対策にも大きく影響しますので、しっかりと調べることを把握しましょう。

▼理念・風土について調べること

・経営理念・ビジョン

・企業文化・社風

・平均年齢・平均勤続年数

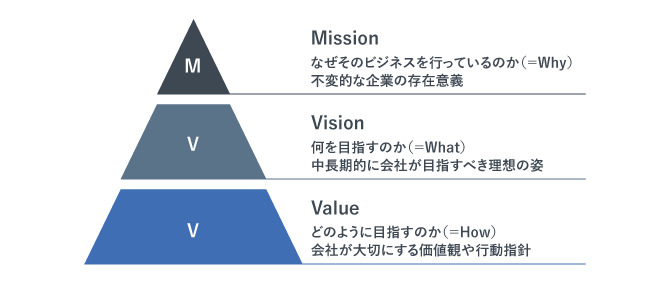

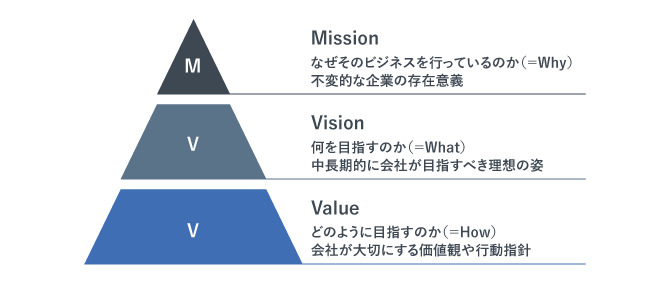

経営理念・ビジョン

企業理念やミッション・ビジョン・バリューは、選考を受ける前に必ず抑えましょう。

上記は一般的なミッション・ビジョン・バリューの図式です。それぞれの要素に対し、共感や自身とのマッチを示すことで、企業理解の深さをアピールできます。さらに、自分の経験や価値観と結びつけて説明することで「なぜこの企業なのか」の説得力を高められるでしょう。

これらは、企業の公式サイトや採用ページなどから調べてください。

企業文化・社風

ここでは、企業で浸透している価値観や行動指針といった企業文化を調べます。

これらを把握することで、自分の考え方や行動特性が企業と合っているかを見極め、入社後のミスマッチを防ぐことができます。採用ホームページの「社員インタビュー」やOB・OG訪問を通して理解を深めましょう。

平均年齢・平均勤続年数

企業風土を見る上で参考になるのが平均年齢・平均勤続年数です。例えば、平均年齢が低ければ成長スピードや裁量の大きさ、勤続年数が長ければ安定性や働きやすさが強みと考えられます。

これらの情報は、各社の有価証券報告書から確認することができます。

④待遇・キャリア

やはり企業選びの観点として欠かせないのが待遇やキャリアです。

▼待遇・キャリアについて調べること

・給与・諸手当

・勤務時間・休日

・福利厚生

・研修制度

・職場環境(働き方・勤務地など)

・キャリアパス・成長環境

給与・諸手当

給与については、給与額だけにとらわれずに以下の観点から確認しましょう。

・固定給(基本給)

・変動給(賞与など)

・昇給の基準・ペース

・住宅手当・通勤手当等の有無

・残業代の支給(固定残業代・実費支給)

企業の平均年収については有価証券報告書、初任給や各種手当、残業代の様式に関しては採用ホームページの募集要項から確認できます。賞与や昇給のペースに関しては公開情報が少ないため、座談会やOB・OG訪問で聞くのがおすすめです。

勤務時間・休日

勤務時間を調べる際は、平均の残業時間や土日休みか、などを調べると良いでしょう。ワークライフバランスを重視する就活生は、実際に社員さんに話を聞くのが確実です。

また、就活生の皆さんが見落としがちなのが「所定労働時間」です。基本は8時間ですが、企業によっては8時間を切る会社もあるので、採用ホームページなどからチェックしてみてください。

福利厚生

企業が提供する福利厚生には、社員食堂やカフェテリアプラン、資格取得支援など、さまざまな種類があります。また、研修制度の充実さや連休制度など、働き方に直結する福利厚生もあります。

導入されている福利厚生制度を調べるのは企業ホームページ、実際の運用をチェックするのはOB・OG訪問と使い分けると良いでしょう。

職場環境(働き方・勤務地など)

フレックスタイム制度や在宅勤務制度など、柔軟な働き方が可能かどうかは重要なポイントです。転勤の有無もライフプランに大きく影響するため、事前に確認しておきましょう。

また、副業を希望する場合は可否や条件もあわせてチェックしておくことが大切です。

キャリアパス・成長環境

歩めるキャリアパスについては、複数の社員さんからお話を聞いて確認しておきましょう。面接での「どのようなキャリアプランを考えていますか?」という質問にも、企業にあった回答を用意することができます。

また、成長環境を重視する就活生は「若手の裁量」「挑戦できるプロジェクトの有無」「フィードバック体制」といったワードに注目しましょう。実際の成長環境は、具体的にOB・OG訪問などで確認するのもおすすめです。

⑤採用・選考情報

就活において、採用や選考に関する情報収集が欠かせません。

特に業界や企業によって選考方法の特色も変わってくるため、効率的な選考対策をするためにも、最新の採用情報や選考フローを把握しておくことが重要です。

求める人物像

企業ごとに重視する人物像は異なり、スキルだけでなく価値観や行動特性も評価対象となります。採用サイトや社員インタビュー、OB・OG訪問で、どのような人材を求めているのかを具体的に理解しましょう。

選考フローとその特徴

就活を進める上で、志望企業の選考フローは必ず確認しておきましょう。

▼選考フローで確認するべき事項

・ESの形式

・Webテストの種類

・面接の形式・回数

・グループディスカッション(GD)の有無

・人事面談・リクルーター面談の有無

上記は選考フローで確認するべき内容です。またインターンシップに参加できた場合は、優遇の有無や早期選考フローも確認しておくといいでしょう。

同時に、選考の特徴も押さえるのがオススメです。企業の中には、事前に把握していないと対応が難しい独自性の高い選考を実施しているケースもあるため、情報収集はしっかり行いましょう。これらの内容はワンキャリアや就活会議などの就活アプリ、LINEのオープンチャットなどでチェックできます。

採用人数

採用人数は企業の規模や事業戦略によって大きく異なります。採用人数を把握することで、選考倍率や難易度の目安をつかむことができるでしょう。

また、いわゆる「滑り止め」の企業になるかの指標にもなります。

⑥インターンシップなどのイベント参加時に調べること

今までは、ネット上で調べられる情報をご紹介しました。次に紹介するのは、ぜひインターンシップなど、社員さんと話せる場で調べて欲しい内容です。

▼インターンシップなどのイベント参加時に調べること

・社員名・所属部署

・自社の特徴

・質問・その他

・参加してわかったこと

・参加して感じたこと

以下で詳しく解説していきます。

社員名・所属部署

イベントで話を聞いた社員の名前や所属部署は、必ずメモしておきましょう。

後のOB・OG訪問や面接で話題に出せるだけでなく、企業理解の深さ・志望度の高さをアピールする材料にもなります。

自社の特徴

社員の方の話から、その企業ならではの強みや文化、他社との違いを把握することが重要です。公式サイトでは分からないリアルな特徴を知ることで、志望動機の具体性が高まります。

質問・その他

イベント中にした質問や、その回答内容はできるだけ具体的に記録しておきましょう。社員が強調していたポイントや印象的だった発言も、後の企業研究や面接対策に役立ちます。

座談会などのイベントで質問が思いつかない…という方は、下記の記事を参考にしてみてください。

参加してわかったこと

実際にイベントへ参加したことで新たに理解できた仕事内容や働き方を整理しましょう。事前のイメージとの違いを言語化することで、企業との相性を冷静に判断できます。

参加して感じたこと

わかったことだけでなく、参加して感じた率直な印象も大切な判断材料です。

「自分がこの環境で働くイメージが持てるか」を意識して振り返ることで、後悔のない企業選びにつながります。

企業研究に役立つ情報を調べる方法

続いては、上記でご紹介した情報を調べる方法を解説していきます。

▼企業研究における情報収集の方法

①基本情報に関する情報収集

②事業に関する情報収集

③社風・働き方・待遇に関する情報収集

以下で詳しく解説します。

Matcherをおすすめする5つの理由

Matcherをおすすめする5つの理由

▼企業研究における情報収集の方法

①基本情報に関する情報収集

②事業に関する情報収集

③社風・働き方・待遇に関する情報収集

以下で詳しく解説します。

①基本情報に関する情報収集

就職活動では、企業の基本情報を正しく理解することが重要です。そのために活用できる主な情報源は以下の3つです。

▼基本情報を調べる方法

・企業ホームページ

・就活情報サイト(リクナビ・マイナビ)

・会社説明会

それぞれ解説していきます。

企業ホームページ

企業の公式ホームページは、最も正確で信頼できる情報源です。会社概要ページ には、企業名、代表者、設立年、所在地、事業内容、売上高、従業員数、企業理念などの基本情報が掲載されています

就活情報サイト(リクナビ・マイナビ)

リクナビ・マイナビなどの就活サイトでは、企業の採用情報や基本情報を効率よく収集できます。特に、事業内容、求める人物像、選考プロセスなどが整理されているため、異なる企業を比較しやすいのがメリットです。

さらに、就活サイト限定のインターン情報や社員インタビューなども掲載されていることがあり、企業の雰囲気を知るのにも役立ちます。

会社説明会

会社説明会は、企業の事業内容や働く環境を深く理解するための重要な機会です。企業がどのような顧客に、どのような商品・サービスを提供しているのかを、具体的な事例を交えて説明してくれるため、ビジネスモデルをより明確に把握できるでしょう。

②事業に関する情報収集

企業研究では、メインの仕事内容となる事業について情報収集を行う必要があります。

▼事業に関する情報収集

・IR情報

・業界地図・業界動向サーチ

・新聞・ニュースメディア

・経営者の取材記事・書籍

以下で詳しく解説していきます。

IR情報

IR情報には、企業の現況や今後の成長方針などが詳しく記載されています。

決算資料や中期経営計画・統合報告書を確認することで、企業がどの事業に力を入れているのかを客観的に把握できるでしょう。

業界地図・業界動向サーチ

業界地図や業界動向サーチを見ることで、企業が属する市場規模や立ち位置を理解できます。

業界全体の成長性や課題を把握しておくと、「なぜこの業界を受けているのか」「〜〜業界の課題は?」といった質問に、一歩踏み込んだ回答がしやすくなります。

新聞・ニュースメディア

新聞やニュースメディアでは、企業の最新動向や業界トレンドを知ることができます。新規事業やM&A、業績に関するニュースを押さえるためにも、日頃から新聞やニュースをみる習慣をつけておきましょう。

経営者の取材記事・書籍

経営者のインタビュー記事や著書からは、企業のビジョンや価値観を読み取ることができます。志望度の高さをアピールするだけでなく、企業風土の研究にも役に立ちます。

③社風・働き方・待遇に関する情報収集

残業時間や有給休暇の取得率などは、これまでにご紹介した各企業の公式HPや就職サイト、口コミサイトなどでも確認することができます。

これまでにご紹介した方法を使わず、社風や働き方を調べる方法は以下の通りです。

▼社風や働き方、待遇を調べる方法

・インターンシップ・座談会への参加

・OB・OG訪問(働き方・キャリアパス)

・企業口コミサイト(OpenWork・転職会議)

・企業が運営するSNS

以下で詳しく解説していきます。

インターンシップ・座談会への参加

インターンシップや座談会では、社員同士の雰囲気や実際の働き方を直接感じることができます。業務内容だけでなく、職場の空気感やコミュニケーションの取り方を見ることで、自分とのマッチ度を考えられる貴重な機会です。

OB・OG訪問

OB・OG訪問では、社風や働き方、待遇についてリアルな情報を収集することができます。ネット上で見つからない情報や、座談会で聞ききれなかったことを積極的に質問しましょう。

Matcherとは

「企業研究のためにOB・OG訪問してみたいけど、頼れる先輩がいない…」

「在籍している大学に志望企業のOB・OGがいない…」

とお困りの就活生も多いのではないでしょうか?

そこでオススメなのがOB・OG訪問アプリのMatcherです!

Matcherとは、所属大学や住んでいる地域に関係なくOB・OG訪問ができるアプリです。

就職活動において、「近くに頼れる先輩がいない」「OB・OGの人にメールや電話をする勇気がない」「キャリアセンターに行くのが面倒だ」などの悩みはありませんか?

そういった人は、ぜひMatcherを活用してみてください。

・大手企業からベンチャー企業の社会人3.5万人が登録している!

・出身大学関係なく、OB・OG訪問できる!

・住んでいる地域に関係なく、オンラインでOB・OG訪問できる!

・ワンクリックで簡単にOB・OG訪問依頼できる!

・あなたにマッチ度が高い企業のみから特別選考スカウトが届く!

以下のボタンから登録して、内定獲得への一歩を踏み出しましょう!

企業口コミサイト(OpenWork・転職会議)

OpenWorkや転職会議などの口コミサイトでは、現役社員や元社員によるリアルな評価を確認できます。実際の雰囲気や働き方など、具体的に入社先を決める上で非常に役立つでしょう。

一方で、情報の偏りや個人の意見であることに注意する必要があります。あくまで参考程度に利用しましょう。

企業が運営するSNS

企業公式のSNSでは、日常の社内風景・イベントの様子が発信されていることがあります。

発信内容やトーンから、企業文化や社員の雰囲気をリアルに捉えることも可能です。

企業研究をするときの注意点

ここでは、企業研究をするときの注意点をご紹介していきます。

▼企業研究をするときの注意点

(1)信用性が高く、最新の情報を入手する

(2)知っている情報と知らない情報を明確に

(3)すべてを詳しく調べる必要はない

それぞれ解説していきます。

(1)信用性が高く、最新の情報を入手する

公式サイトやコーポレートサイトなどを活用するのは信用性が高いです。メディアで発信されている情報などは、再度信用性が高いのか調べるなど、信憑性を確かめてから活用しましょう!

また、企業も社会に合わせて変化し続けます。情報の真偽に加え、情報の鮮度も確認しましょう。誤った情報を入手してしまうと選考時に不利になったり、自分が企業とマッチしていないと勘違いを引き起こしてエントリーを避けてしまう事態になることもあります。

信用度が高く、最新の情報が入手できる媒体とは?

・公式サイト、コーポレートサイト

・新聞の情報

・会社の公式SNSアカウント

(2)知っている情報と知らない情報を明確に

知っている情報と知らない情報を明確にしておくことで情報を効率よく網羅できます。

たくさん情報を集めて、「十分企業研究ができた」と思い込んでしまいますが、いざまとめ上げると、「あれここの情報足りないな。」「この情報あんまり必要なかったな。」などと不足や無駄な情報が出てくる可能性があります。

必要な情報をちゃんと網羅できるようにまずは、ノートに必要な情報を書き上げてそれを基に深堀していくことで必要な情報をしっかりとキャッチできます。

(3)すべてを詳しく調べる必要はない

企業のことを徹底的に知ろうと思えば、膨大な時間がかかります。1社に多くの時間を割いてしまえば、他の企業に費やす時間がなくなってしまいます。

そのため、自分の興味のある事業を1社につき1、2つ調べて話せるようになれば十分です。

Matcherをおすすめする5つの理由

Matcherをおすすめする5つの理由

例文あり|面接・ES対策に使える企業研究の活用方法3選

企業研究は、ただ情報を集めるだけではなく、自分の経験や志向と照らし合わせて面接やESに落とし込むことが大切です。ここでは、企業研究を活用して「志望動機」「就活軸」「競合との差別化」を作る方法を具体例とともに紹介します。

▼企業研究を活用できる面接・ES対策

①志望動機

②就活軸・企業選びの軸

③競合他社との差別化

以下で詳しく解説していきます。

①志望動機

志望動機では「なぜこの業界なのか」「なぜ当社なのか」に答えるのが基本です。

志望動機はぜひ企業研究の内容を活かしながら、以下のフローで作ってみてください。

▼企業研究を活かせる志望動機の作り方

1. 調べた内容から企業について分析する

2. 自分と企業とのマッチ度を考える

3. 企業研究シートの内容から「志望理由」を探す

4.以下の3点にあてはめて考える

・感じている企業の魅力

・その根拠となる自身の価値観・経験

・入社後自分がどのように活躍できるか

例文|志望動機

私は、日本の食品をグローバルに展開する企業で働きたいと考えています。アメリカ留学中、日本食を知らない人々にその魅力を伝える機会が多くありました。特に、現地のスーパーで手に入る日本食が限られていることや、食文化の違いから誤解されることも多く、「正しく魅力を伝え、もっと多くの人に届けたい」と強く感じるようになりました。貴社は業界トップクラスの海外展開を進め、現地企業と連携しながら市場ニーズに即した製品開発を行っており、私の「日本食品の価値を世界に広める」という想いと合致しています。

②就活軸・企業選びの軸

就活軸や企業選びの軸は、「自分と企業の一致点」を明確にすることが重要です。企業研究で得た具体的な内容が、自分の就活軸といかにマッチしているか、をアピールします。

就活軸の作り方は、興味のある企業の共通点を探してみたり、自己分析と照らし合わせたりするのがおすすめです。

例文|就活軸・企業選びの軸

【事業内容とその特色】

就活軸は「社会に直接貢献できる仕事」です。貴社の事業は地域の課題解決に直結しており、この軸と合致しています。自分の経験を活かし、貴社で社会貢献を実現したいと考えています。

【企業文化・風土】

私はチームで協働しながら成果を出す環境を重視しています。貴社はフラットな社風で社員同士のコミュニケーションが活発な点に魅力を感じており、私の軸に合っていると考えております。

【キャリア形成】

私は若いうちから挑戦の機会がある環境で成長したいと考えています。貴社では若手でも裁量を持って業務に取り組めるため、私のキャリア形成の軸と一致しています。

③競合他社との差別化

「競合他社と比較してなぜ当社なのか」という質問は面接でもよく聞かれます。以下の観点を中心に、競合他社との情報も含めて比較してみましょう。

▼競合他社との差別化で着目するべきポイント

・業態

・取引先・販売先

・事業規模

・資本構成

・キャリアパス・成長環境

・企業文化や社風

例文|競合他社との差別化

【事業の強み】

同業他社が法人中心の事業展開を行う中、貴社は地域密着型サービスに力を入れており、社会貢献度が高い点に魅力を感じます。私は地域課題の解決経験があるため、貴社の独自事業に貢献できると考えています。

【会社の雰囲気】

インターンシップでお会いした方は、皆さん穏やかで優しい社員さんばかりでした。他社の社員さんにもお会いしましたが、御社の雰囲気が一番自分の力を発揮できると感じております。

【キャリア形成】

御社は研究開発に力を入れており、OB・OG訪問では〇〇さんから研修制度が充実しているともお聞きしました。御社であれば、競合他社と比較して自身の技術力を高めて社会貢献ができると考えております。

企業研究をするときの注意点

ここまで企業研究のやり方や具体的な項目、情報収集の方法についてご紹介しました。ここでは、企業研究を実際にするときの注意点について解説します。

▼企業研究をするときの注意点

①企業研究に時間をかけすぎない

②企業の弱みにも注目する

③業界研究も同時に行う

④情報の追加を前提に進める

⑤自分が感じたことを書き残す

以下で詳しく解説します。

①企業研究に時間をかけすぎない

就活において、もちろん企業研究も重要な作業の一つですが、その他にもESや面接対策・イベント参加など、やるべきことはたくさんあります。

そのため、企業研究だけに時間を使いすぎないようにしましょう。

②企業の弱みにも注目する

企業研究では、企業の弱みにもしっかりと着目しましょう。

強みだけでなく弱みにも目を向けることで、競合他社との比較がしやすくなります。また選考で「当社の弱み・課題は?」と聞かれることもあるため、選考対策にもなるでしょう。

③業界研究も同時に行う

企業研究から始めた場合、同時に業界研究も行うと効率的に就活を進められます。

その企業が属している企業の業界も深く知ることで、企業研究の理解度も深まります。また②で挙げた企業の弱みは、業界の課題に結びついていることも少なくありません。ぜひ業界研究も同時並行で進めましょう。

④情報の追加を前提に進める

企業研究は、始めた段階で全て終わらせようとする必要はありません。

基本情報以外の項目はなかなか埋まりにくい箇所もあります。インターネットや説明会などで得た情報をまとめつつ、その後のインターンシップやOB・OG訪問での情報追加も見すえて行いましょう。

⑤自分が感じたことを書き残す

企業研究で忘れがちなのが「自分が感じた・考えたことを残す」ことです。

自分が「研究対象の企業に対してどう感じたか」は、企業選びの軸を作る際に活用できます。また選考でも「当社に対する第一印象は?」「インターンシップはどうだった?」など感想を聞く質問も存在します。

ぜひ「企業に対して自分ごとで考える」ことも企業研究の一環として捉え、感じたことを積極的に残しておきましょう。

【Q&A】就活の企業研究に関するよくある質問

最後に、企業研究に関するよくある疑問についてお答えします。

▼企業研究に関するよくある質問

【Q1】企業研究はいつまでに終わらせればいい?

【Q2】企業研究って本当に意味がある?

【Q3】企業研究をやらないことによるデメリットは何?

【Q4】企業研究はどのくらいやりこむべき?

【Q5】どうしても埋められない項目はどうすればいい?

【Q6】公表していないデータ・情報はどう調べる?

企業研究でお悩みの方は、ぜひ参考にしてください。

【Q1】企業研究はいつまでに終わらせればいい?

目安としては「志望企業の面接前」までに終わらせるのがオススメです。

エントリー前に「基本情報」、選考中に「事業内容やキャリアの歩み方」、面接前に「企業文化や社風」含めたすべての企業研究が終了しているのが理想です。

【Q2】企業研究って本当に意味がある?

企業研究の意義は「選考対策」と「就活生自身の企業選び」にあります。

企業研究を行うことで、選考での回答に納得感を持たせることが可能です。また、企業研究を進めることで自分とのマッチ度も考えられるため、最後の企業選びにおいて役に立つ判断軸が形成できます。

【Q3】企業研究をやらないことによるデメリットは何?

企業研究が浅いと、志望動機がありきたりなものになったり、面接での質問に答えられなかったりと、選考に落ちる原因になってしまいます。

さらに、企業研究をしないまま企業を選んでしまうと、入社後のミスマッチにもつながります。

【Q4】企業研究はどのくらいやりこむべき?

企業研究は「自分の言葉で志望企業の概要を説明できるまで」やるのが安心でしょう。

自分の言葉で説明できるようになれば、面接で思わぬ方向から質問がきても、企業研究の内容を軸に納得感のある回答をすることができます。

【Q5】どうしても埋められない項目はどうすればいい?

企業研究シートを埋めるのが目的ではないため、どうしても埋められない項目がある場合、無理に埋めようとする必要はありません。

重要なのは、自身の企業研究の目的にあった情報が取れているかどうかです。自分の就活状況と照らし合わせながら、必要な情報を取捨選択しましょう。

【Q6】公表していないデータ・情報はどう調べる?

公表していないデータや情報は、OB・OG訪問など社員さんに話を聞いてみましょう。

「公開情報からあまりわからなかったので、この場でぜひお聞きしたいのですが…」と前置きすれば、失礼な印象を与えることなく聞くことができます。

調べても出てこない内容はOB・OG訪問でチェック!

企業研究の中で「調べても出てこない」「具体的なイメージまで話せない」という箇所があったら、OB・OG訪問で社員の方に話を聞いて確認しましょう!

そこでオススメなのが、OB・OG訪問アプリのMatcherです!

就職活動において、「近くに頼れる先輩がいない」「OB・OGの人にメールや電話をする勇気がない」「キャリアセンターに行くのが面倒だ」などの悩みはありませんか?そういった人は、ぜひMatcherを活用してみてください。

Matcherをおすすめする5つの理由

Matcherをおすすめする5つの理由・大手企業からベンチャー企業の社会人3.5万人が登録している!

・出身大学関係なく、OB・OG訪問できる!

・住んでいる地域に関係なく、オンラインでOB・OG訪問できる!

・ワンクリックで簡単にOB・OG訪問依頼できる!

・あなたにマッチ度が高い企業のみから特別選考スカウトが届く!

以下のボタンから登録して、内定獲得への一歩を踏み出しましょう!

さいごに

いかがでしたか?

ぜひ本記事の内容を参考にしながら、企業研究を通じて自分に合った企業を見つけ、面接に向けた準備を着実に進めていきましょう。

ぜひ本記事の内容を参考にしながら、企業研究を通じて自分に合った企業を見つけ、面接に向けた準備を着実に進めていきましょう。