【2025最新】食品メーカーランキングを紹介!動向や課題も解説

2025/12/19

目次

1.

10.

11.

12.

人々の食と健康を支える食品メーカー。味の素の「Cook Do」や日清食品の「カップヌードル」、明治の「きのこの山」など、みなさんの生活に馴染みが深い商品が多いのではないでしょうか?

この記事では、そんな食品メーカーのランキングを売上高・純利益・ホワイトさ・年収・人気などの観点からご紹介します。

さらに食品業界の最新の動向や将来性、ビジネスモデルについてもわかりやすく解説しています。食品業界を目指す方にとって、ぜひ知っておきたい知識ばかりです。この記事を読んで食品業界について理解を深めましょう。

食品業界とは?

食品業界とは、食品原料などを製造し、小売店などを通じて消費者に商品を提供・販売している産業のことを言います。

例えば「きのこの山」や「たけのこの里」のように、コンビニで並ぶ商品をイメージする人は少なくないでしょう。しかし、食品業界が扱う商品はそれだけではありません。

「きのこの山」や「たけのこの里」を作るためには砂糖や小麦粉、植物油など様々な原料が必要です。そのため、食品業界にはそのような原料を生産する企業も含まれます。

食品業界は、身近な商品に関わることができるやりがいや安定性の高さから、多くの就活生に人気の業界です。

実際に、マイナビが行った「2026年卒大学生就職意識調査」では、就活生の11.1%が食品業界を志望しており、4年連続で最も人気のある業界に選ばれています。

本記事では、食品業界に属する主要企業をピックアップして解説しています。どのような種類の企業が食品業界に携わっているか、代表的な企業と合わせて確認してみてください。

食品業界の市場規模

上の表は食品産業の国内生産額及び全経済活動に占める割合です。食品産業は令和4年まで一度落ち込んだものの、令和5年からは全経済活動に占める割合が9.1%と持ち直しています。コロナ禍で打撃を受けましたが、今後は市場規模を緩やかに拡大し、全経済活動に占める割合が10%前後に回復すると考えられます。

食品業界の就活対策ならMatcher

Matcherとは所属大学や住んでいる地域に関係なくOB・OG訪問ができるアプリです。

就職活動において、「志望業界の仕事内容の具体的なイメージが沸かない」「OB・OGの人にメールや電話をする勇気がない」「キャリアセンターに行くのが面倒だ」などの悩みはありませんか?

そういった人は、ぜひMatcherを活用してみてください。

Matcherをおすすめする5つの理由

・大手企業からベンチャー企業の社会人3.5万人が登録している!

・出身大学関係なく、OB・OG訪問できる!

・住んでいる地域に関係なく、オンラインでOB・OG訪問できる!

・ワンクリックで簡単にOB・OG訪問依頼できる!

・あなたにマッチ度が高い企業のみから特別選考スカウトが届く!

【Matcherに登録している社会人の所属企業(例)】

伊藤ハム米久ホールディングスグループ、アサヒビール、サッポロビール、日清食品、日本たばこ産業、サントリーホールディングス、味の素

以下のボタンから登録して、内定獲得への一歩を踏み出しましょう!MatcherでOB訪問できる相手を探してみる(無料)

食品メーカーの売上ランキングTOP10

ここでは食品業界の売上ランキングTOP10をご紹介します。食品業界における主要企業の立ち位置をおさえて、業界研究や企業選びに役立てましょう。各社の情報は、以下のフォーマットに沿って整理しています。

▼各社の紹介フォーマット

売上高 〇〇円

初任給 〇〇円(大卒)

平均年収 〇〇円

平均年齢 〇〇歳

若手から高年収がもらえる度 〇〇pt

※「若手から高年収がもらえる度」について

このスコアは、政府の公開情報をもとに、当社が独自に若手から稼げる度を評価した値です。このスコアが『1pt』よりも高ければ高いほど、若いうちから多くの年収を稼ぐことができると予想できます。

ただしあくまで予測であるため、実際にOB・OG訪問を行いながら情報収集することをオススメします。

1位:日本たばこ産業(JT)株式会社

売上高 3兆1497億5900万円

初任給 252,600円(学部卒・総合職)

平均年収 951万円

平均年齢 41.3歳

若手から高年収がもらえる度 1.72pt(+0.72pt)

日本たばこ産業は、たばこ事業を主軸としながら、冷凍食品・加工食品などの食品事業も展開する大手企業です。

「メビウス」「プルーム・テック」などのたばこブランドを持ち、世界のたばこ市場で4位の規模を誇ります。また、冷凍食品の「テーブルマーク」も傘下に抱え、食品事業の強化を進めています。

「メビウス」「プルーム・テック」などのたばこブランドを持ち、世界のたばこ市場で4位の規模を誇ります。また、冷凍食品の「テーブルマーク」も傘下に抱え、食品事業の強化を進めています。

2位:アサヒグループホールディングス株式会社

売上高 2兆9394億2200万円

初任給 288,500円(学部卒)

平均年収 1,218万円

平均年齢 44.6歳

若手から高年収がもらえる度 2.04pt(+1.04pt)

アサヒグループは、「アサヒスーパードライ」を筆頭に、ビール業界で国内No.1のシェアを誇る企業です。また、「三ツ矢サイダー」「カルピス」などの清涼飲料も強みとしています。近年では、欧州のビールメーカーを買収し、グローバル展開を積極的に進めています。

給与水準は高めで、特にビール・飲料事業に興味がある人にはおすすめの企業です。

給与水準は高めで、特にビール・飲料事業に興味がある人にはおすすめの企業です。

3位:キリンホールディングス会社

売上高 2兆3383億8500万円

初任給 270,000円

平均年収 1,000万円

平均年齢 41.8歳

若手から高年収がもらえる度 1.79pt(+0.79pt)

キリンは、ビールや清涼飲料だけでなく、近年ではヘルスサイエンス事業にも力を入れています。「キリン一番搾り」「午後の紅茶」といった定番ブランドを持つ一方で、プラズマ乳酸菌を活用した健康食品の開発も進めています。

食品と医薬の融合を目指している点が特徴で、長期的な成長が期待できる企業です。

食品と医薬の融合を目指している点が特徴で、長期的な成長が期待できる企業です。

4位:サントリー食品インターナショナル株式会社

売上高 1兆6967億6500万円

初任給 290,000円(学部卒)

平均年収 1,161万円

平均年齢 40.7歳

若手から高年収がもらえる度 2.13pt(+1.13pt)

サントリー食品インターナショナル株式会社は、サントリーホールディングス傘下の清涼飲料事業を持つ企業です。

同社は国内のコアブランドとして、「サントリー天然水」、「BOSS」、「サントリー緑茶 伊右衛門」などといった人気商品を手掛けています。また、海外にも事業展開しており、欧州で長年愛され続けている「Orangina」などのブランドも手掛けています。

5位:味の素株式会社

売上高 1兆5305億5600万円

初任給 275,000円(学部卒・R&D職/生産職/Sales職)

平均年収 1,036万円

平均年齢 44.3歳

若手から高年収がもらえる度 1.75pt(+0.75pt)

味の素は、調味料や加工食品だけでなく、バイオ・ヘルスケア事業にも強みを持つ企業です。世界的に「うま味調味料(MSG)」市場で圧倒的なシェアを誇り、特にアジア市場での展開が進んでいます。

また、冷凍食品市場では「ギョーザ」「エビピラフ」などのヒット商品があり、健康食品やバイオ事業への投資も活発に行っています。

【参考】味の素株式会社『財務ハイライト』

【参考】味の素株式会社『募集要項』

6位:日本ハム株式会社

売上高 1兆3705億5300万円

初任給 277,000円(学部卒)

平均年収 860万円

平均年齢 40.4歳

若手から高年収がもらえる度 1.59pt(+0.59pt)

日本ハムはソーセージブランド「シャウエッセン」などを手掛ける食品メーカーです。

同社の主力事業は「食肉事業」となっており、国内食肉販売量のシェア約20%を占めています。また、日本国内だけでなく世界14の国と地域で事業を展開しており、牧場などの運営を世界各国で行なっています。

7位:山崎製パン株式会社

売上高 1兆2444億円

初任給 240,500〜265,800円(学部卒)

平均年収 601万円

平均年齢 39.3歳

若手から高年収がもらえる度 1.14pt(+0.14pt)

山崎製パンは、製パン業界では売上高1位を誇る食品メーカーです。

生産と営業が一体となることで、顧客のニーズに的確に答えた製品の開発を可能にしています。

また、同社の大きな特徴が「オンリーワンビジネスモデル」です。製品を作っているだけでなく、生産した製品を運ぶ「物流部門」と販売する「販売部門」を設けています。自社で、物流・販売を手掛けることで市場動向や消費者ニーズを把握でき、マーケティングに活かすことができています。

生産と営業が一体となることで、顧客のニーズに的確に答えた製品の開発を可能にしています。

また、同社の大きな特徴が「オンリーワンビジネスモデル」です。製品を作っているだけでなく、生産した製品を運ぶ「物流部門」と販売する「販売部門」を設けています。自社で、物流・販売を手掛けることで市場動向や消費者ニーズを把握でき、マーケティングに活かすことができています。

8位:明治ホールディングス株式会社

売上高 1兆1540億円

初任給 258,000円(学部卒)

平均年収 909万円

平均年齢 42.7歳

若手から高年収がもらえる度 1.59pt(+0.59pt)

明治ホールディングスは、「食品」と「医薬品」の2軸で事業を行う企業です。

国内の食品事業としては、「安全・安心」「おいしさ・楽しさ」「健康・栄養」をベースに、幅広い世代に向けて牛乳やヨーグルトといった乳製品、プロテインを始めとするスポーツ栄養食品などの商品を展開しています。

また、海外事業にも意欲的で、今後さらなる拡大が期待されています。

9位:伊藤ハム米久ホールディングス株式会社

売上高 9887億円

初任給 23万5110円〜26万210円(学部卒)

平均年収 726万円

平均年齢 42歳

若手から高年収がもらえる度 1.29pt(+0.29pt)

伊藤ハム米久ホールディングスは、大手2社である伊藤ハムと米久が経営統合してできた食品メーカーです。

ソーセージやハムなどの食肉・食肉加工事業に強みを持っており、日本で初めて生ハムの製造・販売に成功した企業でもあります。また、ソーセージ・ハムだけでなく調理加工食品、食肉、乳製品、惣菜類などの提供を手掛けています。

10位:コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス株式会社

売上高 8926億円

初任給 21万5000円(学部卒)

平均年収 886万円

平均年齢 43.9歳

若手から高年収がもらえる度 1.51pt(+0.51pt)

コカ・コーラボトラーズジャパンは、日本のコカ・コーラシステムの約9割の販売量を担う企業です。

日本には、役割の異なる日本コカ・コーラとボトラー社があります。日本コカ・コーラでは原液の供給と製品の企画開発やマーケティングを、ボトラー社では製品の製造・販売・回収を行っています。コカ・コーラボトラーズジャパンは、ボトラー社に当たる企業です。

食品業界の純利益ランキングTOP10

ここでは、食品業界の企業の純利益ランキングTOP10をご紹介します。

各社の情報は、以下のフォーマットに沿って整理しています。

▼各社の紹介フォーマット

売上高 〇〇円

初任給 〇〇円(大卒)

平均年収 〇〇円

平均年齢 〇〇歳

若手から高年収がもらえる度 〇〇pt

※「若手から高年収がもらえる度」について

このスコアは、政府の公開情報をもとに、当社が独自に若手から稼げる度を評価した値です。このスコアが『1pt』よりも高ければ高いほど、若いうちから多くの年収を稼ぐことができると予想できます。

ただしあくまで予測であるため、実際にOB・OG訪問を行いながら情報収集することをオススメします。

食品業界の純利益ランキングTOP10は上記のようになりました。売上高ランキングとは異なる企業も並んでいますが、この違いは各社の利益構造やコスト管理の戦略によるものです。

就職活動において、市場規模が大きく、安定したビジネス基盤のある企業で働きたいと考える学生は企業の売り上げを重視しましょう。

一方で、企業の収益性や成長性を重視し、より利益を生み出しやすい事業モデルを持つ企業で働きたい学生は企業の純利益を重視するとよいでしょう。

以下で、「食品メーカーの売上ランキングTOP10」でランクインしなかった企業について詳しく解説していきます。

5位:東洋水産株式会社

売上高 5076億円

初任給 244,000円(大卒)

平均年収 698万円

平均年齢 41.3歳

若手から高年収がもらえる度 1.26pt(+0.26pt)

東洋水産株式会社は、即席麺や加工食品を中心に商品展開を行う食品メーカーです。

即席麺ブランドとして有名なのが、「赤いきつね」「緑のたぬき」です。これらは、日本でも有数のロングセラーとなっています。人気なのは日本国内だけではありません。同社は、米国とメキシコを中心とした海外事業展開を行っており、トップのシェアを獲得しています。

また、加工食品ではワンタンスープや魚肉ハム、調味料と多岐にわたる商品を展開しています。

6位:キッコーマン株式会社

売上高 7090億円

初任給 250,000円(大卒)

平均年収 823万円

平均年齢 43.5歳

若手から高年収がもらえる度 1.41pt(+0.41pt)

キッコーマン株式会社は、醤油やだしなどの調味料や加工食品を手掛ける食品メーカーです。

同社の手掛ける商品の中でも、主力となっているのが醤油です。醤油を製造するメーカーの中では国内トップシェアとなっています。

また、海外事業に注力しており、マーケットを伸ばしてきました。現在ではキッコーマンの醤油は世界100カ国以上で親しまれ、売上の海外比率は約78%まで伸びています。

8位:日清食品ホールディングス株式会社

売上高 7766億円

初任給 235,000円(大卒)

平均年収 880万円

平均年齢 39.6歳

若手から高年収がもらえる度 1.66pt(+0.66pt)

日清食品ホールディングス株式会社は、即席麺や冷凍食品を手掛ける食品メーカーです。

ブランドとして有名なのが、「チキンラーメン」や「カップヌードル」です。これらの強力なブランド力によって市場シェアを獲得しています。

また、同社の強みはブランド力だけではありません。「ブランディング」「マーケティング」「イノベーション」という強みを発揮することで事業を大きく推進させています。

10位:株式会社ヤクルト本社

売上高 4997億円

初任給 241,500円(大卒)

平均年収 838万円

平均年齢 41.8歳

若手から高年収がもらえる度 1.50pt(+0.50pt)

株式会社ヤクルト本社は、乳製品や清涼飲料などを手掛ける食品メーカーです。

社名にもあるとおり、乳酸菌飲料「ヤクルト」を主力商品としています。「世界の人々の健康に貢献する」という企業理念に基づいて、予防医学と健康長寿を追求し、幅広い商品を日本を含め40の国と地域で展開しています。

また、同社の唯一無二の特徴として研究開発力が挙げられ、プロバイオティクスのパイオニアとして世界トップレベルとされています。

食品業界のホワイト企業ランキングTOP5

ここでは、食品業界のホワイト企業を紹介していきます。ホワイト企業を見極めるために注目すべき指標についても解説するので、ぜひ参考にしてください!

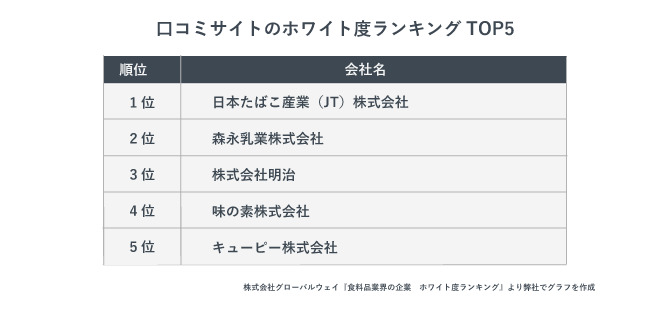

口コミサイトのホワイト度ランキングTOP5

転職・就職に役立つ口コミサイト「キャリコネ」において、入力されたホワイト度が高い順にランキングをご紹介していきます。

売上ランキングにも入っていた日本たばこ産業、味の素に加え、明治ホールディングスの子会社である株式会社明治がランクインしています。

ランクインした企業に共通していたのは「労働時間・休日数の満足度」が高い点でした。やはり残業や休暇制度がホワイト度に直結していると言えるでしょう。

ホワイト企業を見つける指標

ホワイト企業と一言で言っても、その基準や指標は人によってさまざまです。ここでは、ホワイト企業を見つけられる指標をご紹介します。

みなさんが何を重視するのか考えながら、企業研究をしてみてください。また、本記事ではOpenWorkの指標を参考にご紹介していますので、ぜひOpenWorkで気になる企業の口コミを探してみましょう

労働時間・残業に関する情報

ホワイト企業の大きな指標の一つが、労働時間の適正管理と残業時間の少なさです。法定労働時間(1日8時間、週40時間)を遵守していることはもちろん、過度な残業を強いない企業が理想的と言えるでしょう。

OpenWorkでは「残業時間(月間)」という指標があり、月の残業時間が20時間未満かどうか、が1つの基準になります。

有給休暇・休暇制度

有給休暇の取得率が高い企業は、社員のワークライフバランスを重視している傾向があります。

年次有給休暇の取得率が70%以上であれば、比較的取得しやすい職場環境と言えるでしょう。こちらもOpenWorkの「有給休暇取得率」をチェックしてみてください。

年次有給休暇の取得率が70%以上であれば、比較的取得しやすい職場環境と言えるでしょう。こちらもOpenWorkの「有給休暇取得率」をチェックしてみてください。

福利厚生

福利厚生が充実しているかどうか、はホワイト企業を見つける上で重要な項目です。

まずは企業の採用サイトでどのような制度があるかを調べたり、口コミサイトで実際はどのように利用されているかを見たりしてみましょう。また、OpenWorkの「法令遵守意識」はワークライフバランスを意味するため、こちらの指標も参考になります。

離職率

新卒就活の場合、入社3年以内の離職率が一つの目安になります。

厚生労働省の「新規大卒就職者の製造業における産業分類別就職後3年以内の離職率の推移」における令和4年3月卒の大卒就職者の3年以内離職率は、食料品製造業が33.6%、飲料・たばこ・飼料製造業が24.0%となっており、入社3年以内の離職率が30%程度であるかどうかがホワイト企業の指標と言えるでしょう。

健康経営優良法人

健康経営優良法人とは健康の保持・増進につながる取組を戦略的に実践する「健康経営」に積極的に取り組んでいる企業を認定する制度です。

認定要件にワークライフバランスの推進 や職場の活性化、健康保持施策などがあり、ホワイト企業の基準を多く含んでいると言えるでしょう。食品メーカーでは、2025年に日清食品ホールディングスや味の素が認定されています。

食品業界の年収ランキングTOP10

ここでは食品業界の年収ランキングを紹介していきます。

売上高・純利益ランキングと比較して大きな変動はないですが、DM三井製糖株式会社とベースフード株式会社が新たにランクインしています。

DM三井製糖株式会社は、砂糖事業を中心に手掛ける食品企業です。日本の製糖業界ではトップとなっており、高い研究開発力に基づく、高品質な商品を展開しています。

ベースフード株式会社は、1食で1日で必要な栄養素の3分の1がバランスよくとれる完全栄養食を取り扱う食品企業です。詳しくは、「これから伸びる食品メーカー」で解説しているのでぜひ、参照してみてください。

食品業界の人気大手企業ランキングTOP5

ここでは食品業界の人気企業ランキングTOP5をご紹介します。

東洋経済オンラインによると食品業界の就職人気ランキングは以上のようになりました。

1位は食品メーカーの明治、製薬会社のMeiji Seika フォルマを有する明治グループでした。明治グループの企業は、売上高・純利益・ホワイト度・平均年収のいずれもが高い水準となっています。また、2位以降も、企業規模・労働環境ともに整っており就活生に人気であるのも納得できます

これから伸びる食品メーカー

ここまでさまざまな企業がランクインしていましたが、「これから伸びる食品メーカーってどこ?」と気になる就活生も多いと思います。

そこでここでは、これから伸びると注目されている食品メーカーをピックアップしました。

キッコーマン株式会社

醤油で一度は聞いたことがある食品メーカーのキッコーマン。実は海外での売上を大幅に伸ばしているのは知っていましたか?

2025年度3月期には海外の事業売上が90%を超えており、海外売上の上昇とともに純利益も70%増加しています。

現在は北米・欧州・アジアを中心に展開しており、醤油を現地の料理にも活用できる、グローバルスタンダードの調味料として定着させることを目指しています。

ベースフード株式会社

【出典】ベースフード株式会社『商品一覧』

写真の商品をコンビニでみたことがあるという就活生も多いのではないでしょうか?

写真の商品をコンビニでみたことがあるという就活生も多いのではないでしょうか?

ベースフードは完全栄養食の先駆けとなった企業で、パンやクッキー、まぜそばなど手軽に食べられる完全栄養食を展開しています。近年のトレンドに加え、コンビニなどで気軽に買うことができる点から売上を伸ばしています。

健康志向のトレンドによる完全栄養食市場はまだ拡大傾向にあり、定期購入や海外進出など伸びしろを残していることから、まだまだ成長すると注目の企業です。

気になる食品メーカーで働く社会人に話を聞きにいこう

ここまで食品メーカーのさまざまなランキングを紹介してきましたが、気になる食品業界の企業はありましたか?気になる企業について調べる際は、HPやSNSだけでなく、実際に企業で働く社会人に直接話を聞き、リアルな情報を集めてみましょう。

Matcher(マッチャー)とは

就職活動において、「食品メーカーに勤めている先輩がいない」「OB・OGの人にメールや電話をする勇気がない」「キャリアセンターに行くのが面倒だ」などの悩みはありませんか?

そういった人は、ぜひMatcherを活用してみてください。

【社会人の所属企業一覧(食品業界一部)】

伊藤ハム米久ホールディングスグループ、アサヒビール、サッポロビール、日清食品、日本たばこ産業、サントリーホールディングス、味の素

Matcherをおすすめする5つの理由

・大手企業からベンチャー企業の社会人3.5万人が登録している!

・出身大学関係なく、OB・OG訪問できる!

・住んでいる地域に関係なく、オンラインでOB・OG訪問できる!

・ワンクリックで簡単にOB・OG訪問依頼できる!!

・あなたにマッチ度が高い企業のみから特別選考スカウトが届く!!

以下のボタンから登録して、内定獲得への一歩を踏み出しましょう!MatcherでOB訪問できる相手を探してみる(無料)

食品業界の今後の動向とトレンド

食品業界は、消費者の価値観の変化、テクノロジーの進化、環境への配慮など、さまざまな要因が複合的に影響し、業界の動向とトレンドを形作っています。ここでは食品業界の今後について解説していきます。

1.海外市場の需要取り込みへ

2025年現在、食品業界は国内市場の縮小に伴い、海外展開や新規事業への注力が顕著です。例えば海外事業の拡大を図るため、株式会社極洋は2023年に平均年収を約2割引き上げ、800万円とする施策を発表しました。

また現在、新入社員の初任給も30万円となっており、優秀な人材の確保を目指しています。

同様に、マルハニチロやニッスイといった水産大手も、国内市場の人口減少を受け、海外事業の強化や、クロマグロの完全養殖、冷凍食品の開発・製造など「つくる産業」へのシフトを進めています。

このように、食品業界各社は国内外での事業拡大や新たな分野への挑戦を通じて、持続的な成長を目指しています。

【参考】株式会社極洋『採用情報』

2.ビール業界の多角化・国際化

日本のビール業界は主にアサヒ、キリン、サントリー、サッポロの4大企業によって寡占されています。

ビール業界は近年、国内市場の縮小や若者の消費行動の変化に対応するため、新たな戦略を模索しています。それが、多角化と国際化です。

例えば、各社はビール以外の事業にも力を入れており、ノンアルコール飲料や健康食品などへの進出によって多角化を図っています。また、海外市場での買収や製造・販売拠点の拡大も積極的に行うことで国際化を進めているのです。

このように、日本のビール業界は伝統的な市場環境に挑戦しつつも、多様な事業展開と国際化にチャレンジしています。

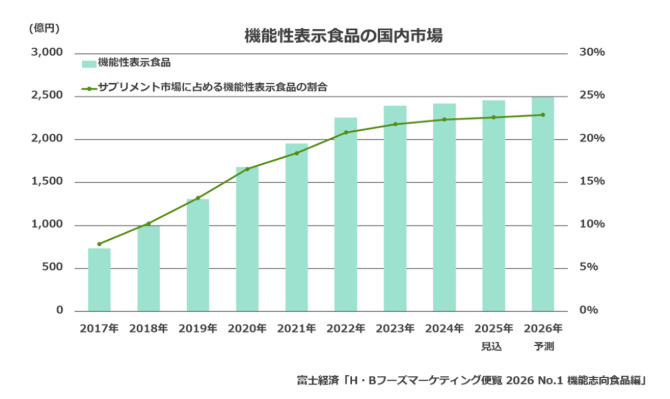

3.健康食品・高付加価値商品への取り組み

高齢化や健康志向の増大に伴い、機能性表示食品、特定保健用食品の国内市場が拡大傾向にあります。しかし、2024年は健康被害問題によるイメージダウンもあり、市場の伸びは緩やかになりました。

サプリメント市場も成長傾向にありましたが、嗜好性の低さや競争の激化、健康被害問題によるイメージダウンも相まって、近年は伸びが鈍化しています。

一方で、減塩タイプの「ハッピーターン」や明治の高カカオポリフェノール「チョコレート効果」など健康を意識した嗜好性の高い食品の製品開発が進められてきました。最近では日清食品の「完全メシ」など完全栄養食の選択肢も増え、緩やかながらも市場は拡大すると考えられています。

【参考】株式会社明治『チョコレート効果』

4.手軽さの需要が拡大

近年食品に手軽さを求める傾向が高まっています。

一人暮らしや共働き世代の間で「時短で食べられる」「調理の手間がかからない」といったニーズが高まっており、そこにマッチする食品の市場が拡大中です。

その代表格として挙げられるのが冷凍食品。最近では電子レンジで加熱するだけで1食分が用意できるワンプレート型の冷凍食品も登場しています。また、リモートワークの普及などから場所をとらない「スペパ(スペースパフォーマンス)」重視の製品がトレンドです。

5.SDGsへの取り組み

食品業界は、食品ロス削減やエネルギーの効率化などによってコストを削減し、環境保全や社会貢献をしています。SDGsは消費者にとっても注目度の高いテーマであり、SDGsに取り組むことでブランドイメージを向上させる狙いもあり、多くの企業がSDGsに取り組んでいます。

例えば、セブン&アイ・ホールディングスでは、酸素を窒素と二酸化炭素に置き換えて、商品の劣化原因となる酸素を減らすトップシールを発明しました。これによって商品の賞味期限を延長させ、食品ロスの削減につなげています。

6.購入手段の多様化

消費者の購入手段は多様化しています。オンラインで情報収集してから実店舗で購入したり、実店舗で商品を確認した後にオンラインでより安く購入したりと、近年の消費者の購入手段は複雑です。

このような消費者の行動に対応するため、企業はECサイトやSNSなどに力を入れてきました。実際に食品業界のEC化率は2023年に4.29%、2024年に4.52%と上昇しており、今後も着実にEC化が進んでいくでしょう。

7.業界再編とM&A

食品業界では、競争の激化や原料価格高騰などの影響により、業界再編とM&Aが活発になっています。例えば、2024年度にはキリンホールディングスがファンケルを買収しており、化粧品や健康食品の海外展開を進めようとしています。

食品業界の現状と課題

1.食品業界全体の景気は下降予想

日本政策金融公庫の「食品産業動向調査(令和7年7月調査)」によると、食品業界全体の景気は下降傾向にあります。

このような景気悪化の理由に、度重なる食品の値上げによって消費者が購入を控えたことが考えられるでしょう。事実、帝国データバンクの「食品主要195社 価格改定動向調査」によると、2025年の飲食料品値上げは累計で2万580品目で、値上げ率の平均は15%でした。

原材料費や人件費の高騰が続く中、2026年も価格の下方調整が進みにくい、つまり一度引き上げられた価格が下がりにくい状況が継続すると考えられています。

2.人口減少による国内市場の変化

従来の食品業界では、家族に向けて大容量でお買い得な商品を作ることが求められていました。しかし、近年では国内市場が大きく変化しています。

▼近年の国内市場の変化

・少子高齢化の影響で人口が年々減少

・単身家族の割合が増加

・一人当たりの食料消費支出が、2人以上で暮らしている人より、単身者のほうが高い

食品業界はこうした変化に対応し、単身者や高齢者に向けた商品の開発を進めています。

3.日本の食品メーカーの利益率の低さ

日本の食品メーカーは、海外の食品メーカーと比較して利益率が低いことが課題です。

例えば、飲料事業で国内リード企業のサントリーの2024年度の営業利益率は10.3%、キリンは2024年度に5.4%でした。それに対し「コカ・コーラ」で有名なCoca-Cola COの営業利益率は21.2%と大きく差が開いています。

またチョコレートなどで知られる明治は2024年度の営業利益率は7.3%であるのに対し、「キットカット」を生み出したネスレは2024年度に17.2%となっています。

このように利益率が海外と比較して低い理由として、「原料メーカーからの直接仕入れではなく、卸売など中間業者が入る複雑な構造となっている」「サービスコストが他国と比較し高いこと」があげられます。

4.環境変動リスク

食品メーカーは製造コストが大きく変動することがあり、収益が不安定な傾向があります。原因は為替や相場などに影響されるからです。

そのため、経費を低減させることや、商品の容量や価格などを状況に合わせて変更させることが求められています。

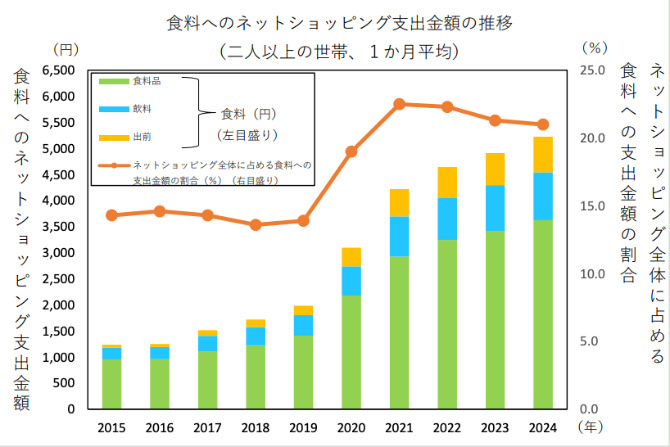

5.ネット通販での食料消費支出額の増加

新型コロナウイルス感染症の流行がきっかけとなり、インターネット通販による食料消費支出額が大きく変化しました。

【出典】総務省統計局『家計消費状況調査通信』

食料は、インターネット通販による支出額全体に占める割合が高いものの一つとなっており。2024年には二人以上の世帯の1ヶ月平均支出額は5000円を超えました。

特に、2020年と2021年は新型コロナウイルス感染症の流行により、大きく増加したようです。内訳をみても、食料品・飲料・出前のそれぞれで増加傾向にあります。

今後の食品業界では、以前よりも販売経路が多様化し、インターネットでの販売にも対応していくことが必要です。

食品業界の将来性

人口の減少と高齢化に伴い、食品を購入する層の規模や一人あたりの消費量が縮小しており、食品業界全体の国内市場は先細りしつつあります。人口減少による市場の縮小は食品業界に限った話ではなく、全体として適切な対応が求められています。

このことから、海外市場への展開がより増えていくと考えられるでしょう。世界人口は2080年までは増え続けると予想されており、海外に食品市場の顧客基盤を作ることができます。また、農林水産政策研究所は2030年までに世界の飲食料市場規模が1,360兆円まで拡大すると予測しています。

食品業界を目指す就活生の方は、今まで以上に英語力が求められると言えるでしょう。

食品業界の職種

ここまで紹介してきたように、食品業界にはいろいろなフェーズで活躍している会社があります。そのため、職種も多岐にわたっていることが多いです。

ここでは、「研究開発」「営業」「企画開発・マーケティング」「品質管理」「事務職」の5つの職種についてご紹介します。

①研究・開発

研究・開発職は、食品の製造効率を上げるための機器の研究や、新商品・リニューアルに向けた開発を行います。

また、工場内で大量生産ができるようにレシピを設計したり、実際に工場を稼働させた後の不具合の修正を行うのも、研究開発職の仕事です。

②営業職

営業職は、お客様に商品を提案し、契約につなげる仕事です。具体的には、商社や卸売業者に向けて、原料の仕入れに関する提案営業を行います。

また、スーパーマーケットやコンビニでは、店舗の売り場を広げるために店長や担当者と信頼関係を築きながら、陳列方法や棚づくりの提案をすることも重要な役割です。

③企画開発・マーケティング職

企画開発・マーケティング職は、消費者のニーズに合った新商品を企画したり、既存商品のリニューアルを行う仕事です。

市場調査をもとにマーケットを分析し、どのような商品が求められているのかを考え、開発部門と協力しながら、商品化を目指します。

市場調査をもとにマーケットを分析し、どのような商品が求められているのかを考え、開発部門と協力しながら、商品化を目指します。

④品質管理職

品質管理職は、商品の品質や安全性を守り、お客様に安心して食べてもらうために欠かせない仕事です。具体的には、原料や製造後の商品を調査・分析し、安全性や品質を確認します。

商品ラベルの成分表示に誤りがないかをチェックしたり、消費者からの問い合わせに対応したりすることも大切な業務です。

商品ラベルの成分表示に誤りがないかをチェックしたり、消費者からの問い合わせに対応したりすることも大切な業務です。

⑤事務職(管理部門)

事務職は、人事・広報・経理・総務などの管理部門で、それぞれの業務を担当します。食品業界では、商品を販売するために 商標登録 や お客様相談センターでの問い合わせ対応 などが必要になります。

こうした業務を通じて、食品が安全に流通して消費者に届けられるようサポートするのが管理部門の役割です。

食品業界についてもっと知りたい方へ

食品業界や食品メーカーについて、一通り理解できたでしょうか?

食品業界に関する基本的な知識を身につけた後は、実際に食品メーカーで働く人に話を聞き、より理解を深めていきましょう。

Matcher(マッチャ―)とは

Matcherとは、所属大学や住んでいる地域に関係なくOB・OG訪問ができるアプリです。

就職活動において、「食品メーカーに勤めている先輩がいない」「OB・OGの人にメールや電話をする勇気がない」などの悩みはありませんか?

そういった人は、ぜひMatcherを活用してみてください。

【社会人の所属企業一覧(食品業界一部)】

伊藤ハム米久ホールディングスグループ、アサヒビール、サッポロビール、日清食品、日本たばこ産業、サントリーホールディングス、味の素

Matcherをおすすめする5つの理由

・大手企業からベンチャー企業の社会人3.5万人が登録している!

・出身大学関係なく、OB・OG訪問できる!

・住んでいる地域に関係なく、オンラインでOB・OG訪問できる!

・ワンクリックで簡単にOB・OG訪問依頼できる!

・あなたにマッチ度が高い企業のみから特別選考スカウトが届く!

以下のボタンから登録して、内定獲得への一歩を踏み出しましょう!MatcherでOB訪問できる相手を探してみる(無料)

食品業界の理解を深めたあとは企業研究に進もう

ここまで、さまざまな食品業界のランキングをご紹介してきました。みなさんが気になる食品メーカーの企業は見つかりましたか?ぜひ食品業界に興味を持った就活生の方は、気になる企業についてより深く調べてみましょう。